Нейросети, автотаргетинг и синтетические конверсии. 7 фишек и лайфхаков в контекстной рекламе

Примеры нестандартной работы с контекстом.

Забудьте всё, что знали о контекстной рекламе — сейчас многое изменилось. Ключевые слова теряют актуальность, ИИ выходит на первый план, а нестандартные подходы становятся нормой. Мы собрали семь кейсов, в которых нестандартные решения помогли бизнесу резко увеличить доходность рекламы.

Статья агентства МАКО.

Платформа Яндекс Директ всё больше автоматизируется: ручные настройки отходят на второй план, ИИ становится основным игроком. Возникает вопрос — а нужна ли вообще профессия директолога в таком будущем? Что делать, когда расходы растут, а прибыль нет?

На основе наших кейсов из разных ниш мы подготовили подборку работающих лайфхаков. Используйте их и усиливайте продажи уже сейчас.

В конце — краткая выжимка всех приёмов.

Ключевые слова — в прошлом. Магазин мебели убрал 9 560 ключей и получил +3 800% конверсий

Сейчас привычные для директологов методы сдали позиции. Один из самых заметных трендов — автоматический таргетинг, который вытесняет ручной подбор ключевых слов. Яндекс Директ теперь по умолчанию активирует автотаргетинг в поисковых кампаниях, заставляя специалистов адаптироваться к новой реальности.

Клиент —

Пример: пользователь вводит «угловой диван выкатной» — и получает именно такое объявление с переходом на страницу с этим товаром. CTR был отличным, но достигнут потолок масштабирования.

Поиск новых точек роста. Мы поставили цель — выйти за пределы уже отработанного трафика. Возник вопрос: а что, если попробовать снова автотаргетинг, который пару лет назад нас не впечатлил?

В прошлый раз эксперимент был неудачным — система показывала рекламу по слишком общим и нерелевантным запросам. Но с тех пор алгоритмы Яндекса существенно продвинулись: нейросети лучше понимают контекст, анализируют сайт, объявления и посадочные страницы комплексно.

Новый подход к автотаргетингу: ручная настройка автоматики. Чтобы избежать ошибок прошлого, мы выстроили стратегию:

-

Разделили товары на чёткие категории (диваны, кресла, столы и так далее).

-

Под каждую категорию создали отдельную группу объявлений.

-

Для каждой группы подготовили свою посадочную страницу.

-

Выбрали автостратегию «Максимум конверсий».

-

Параллельно запустили классическую поисковую кампанию по тем же категориям — как контрольную выборку.

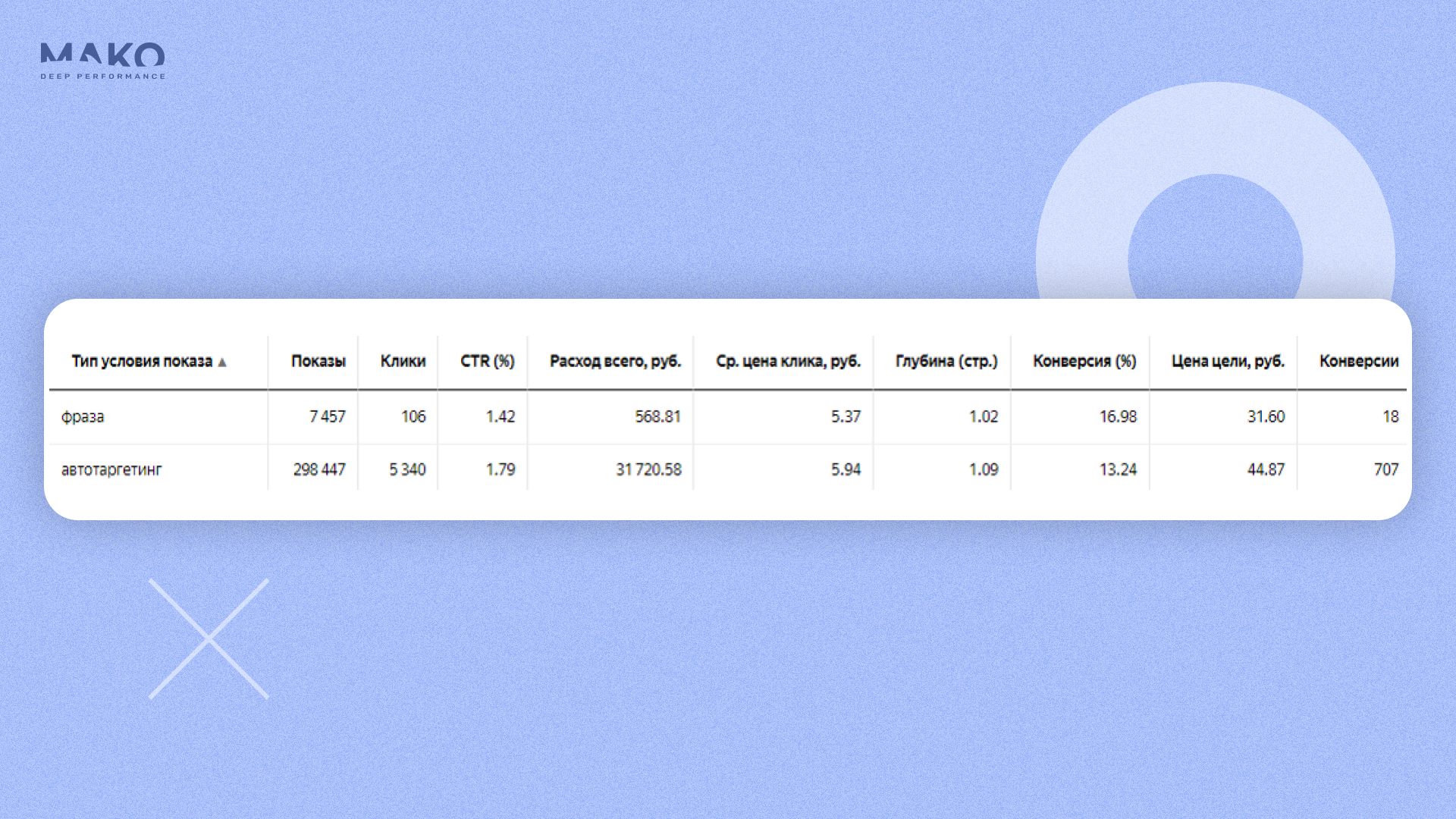

Результаты: +3 800% конверсий от автотаргетинга. Итог оказался неожиданным даже для нас. Автотаргетинг дал в 39 раз больше заявок, чем кампания с ручными ключевыми словами. Конверсия в заказ выросла, CPL — снизился.

Почему это сработало именно сейчас:

-

Приоритет алгоритмов: Яндекс всё чаще отдаёт показы автотаргетингу, а не ручным фразам.

-

Продвинутая автоматическая стратегия: «Максимум конверсий» использует данные глубже, чем классический CPC.

-

Контроль через структуру: человек задаёт вектор — ИИ реализует механику. Важно, как подготовлены объявления, страницы, сегменты.

Когда ключевые слова всё ещё нужны. Несмотря на впечатляющий успех, ручной подбор ключевых слов не стоит полностью хоронить. Есть специфические сферы, где автоматике не хватает контекста:

-

Юриспруденция: например, налоговое право — автотаргетинг показывает по общим запросам, нецелевым.

-

Автосервисы с геопривязкой — система не понимает, в каком районе нужно показываться.

-

Образование для детей — вместо запроса «курсы Python для школьников» ИИ выбирает «лагерь» или «программирование», что не приводит нужных людей.

-

Новые

B2B-услуги — алгоритм не может идентифицировать нишевые товары или услуги, если их нет в открытых источниках.

Вывод. Этот кейс доказал, что не нужно бороться с автоматизацией — её надо направлять. Умение строить структуру, тестировать гипотезы, подбирать посадочные и понимать механику Яндекса стало важнее, чем вручную собирать семантику.

Если вы до сих пор вручную собираете тысячи ключей — задумайтесь: возможно, ваш самый большой рост — на стороне алгоритмов.

Товарный фид рулит. Продавец красок обновил фид и увеличил лиды в 5 раз

Контекстная реклама стремительно уходит от ручного управления. Один из инструментов, который стал

К нам обратился клиент, специализирующийся на продаже красок для дома и ремонта. Это был разгар сезона, спрос был высок, времени на ручной сбор семантики практически не было — важно было быстро выйти в рынок.

Вместо классического подхода с ключевиками мы приняли решение: ставка на Товарную кампанию по фиду. Но запускать её «как есть» — значит слить бюджет. Поэтому мы пошли по другому пути.

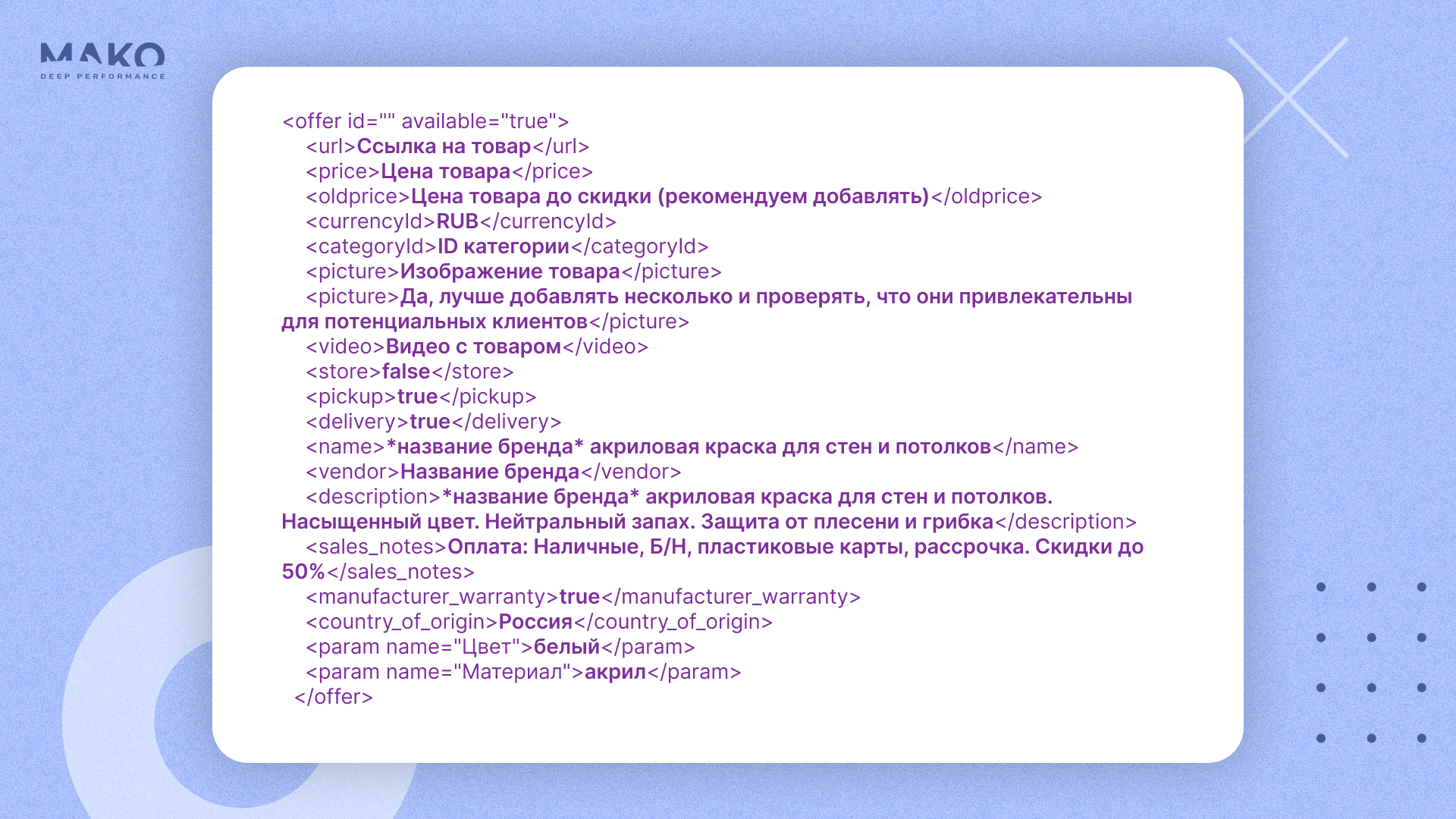

Что мы сделали с фидом — полная переработка под рекламу.

1. Фильтрация ассортимента. Из всего каталога (около 300 позиций) мы оставили только самые продаваемые и маржинальные товары — это была верхушка товарной воронки, всего 20% от общего объёма. Это позволило сосредоточить бюджет на том, что действительно приносит прибыль.

2. Редактирование описаний. Мы переписали карточки товаров — убрали дежурные фразы из серии «наносится на сухую поверхность» и добавили ценностные УТП, которые можно использовать в автоматических заголовках и текстах объявления. Например: «Краска, устойчивая к истиранию — идеальна для кухни и коридора».

3. Обогащение блока . Товарный фид в Директе ориентируется на характеристики: материал, цвет, тип, объём (особенно важно в нише ЛКМ). Мы добавили в фид структурированные данные:

-

Материал: акрил, латекс, силикон.

-

Цвет: белая, слоновая кость, графитовая.

-

Применение: для стен, потолков, фасадов.

Это помогло алгоритмам точнее сопоставлять поисковые запросы и повысило релевантность показов.

4. Отбор изображений. Фотографии товаров сильно влияют на CTR. Мы удалили серые, некрасивые и «технические» фото и оставили только яркие, чистые изображения в интерьере или на белом фоне.

Пока работала товарная кампания, мы одновременно начали собирать классическую семантику, чтобы позже запустить поисковые и

Результат: фид выстрелил первым — и стал лидером навсегда. Уже через неделю стало ясно: кампания по фиду — абсолютный чемпион. Она:

-

дала в 5 раз больше лидов, чем все остальные типы рекламы;

-

показала самую низкую стоимость заявки (CPL);

-

обеспечила стабильный рост заявок без провалов и пиков.

Интересно, что даже после запуска других кампаний, товарная по фиду стабильно оставалась самым эффективным источником благодаря высокой релевантности и точной работе алгоритма.

Что важно помнить при работе с фидом: чеклист.

-

Убирайте «балласт»: оставляйте только выгодные позиции.

-

Упрощайте и усиливайте тексты — ориентируйтесь на выгоды.

-

Добавляйте как можно больше параметров .

-

Подбирайте фотографии, которые не стыдно показывать.

-

Постоянно обновляйте фид по сезону и остатку.

Фид — не просто таблица. Это сердце вашей товарной рекламы. И чем лучше он собран, тем сильнее результат. Качественный фид стал не дополнением, а главным активом

Нейросети — не игрушка. Девелопер использовал креативы от ИИ и получил +10% лидов

Многие маркетологи до сих пор относятся к нейросетям как к эксперименту или игрушке. Особенно в нишах, где «доверие» к бренду критически важно. Девелоперы, например, чаще полагаются на визуал, вызывающий ощущение надёжности, стабильности и реального опыта. Поэтому идея использовать сгенерированные нейросетью изображения и тексты зачастую воспринимается с опаской.

Клиент — маркетолог в

Тем не менее, в Мастере Кампаний Яндекс Директа есть функция генерации объявлений с помощью нейросетей. Система анализирует сайт, товары, текущие кампании и формирует офферы и изображения с помощью связки YandexGPT + YandexArt.

Почему мы решились протестировать нейрообъявления. Аргумент «почему нет?» сработал не сразу. Клиент отказался от эксперимента, пока не увидел результаты другого проекта —

После этого маркетолог согласился включить

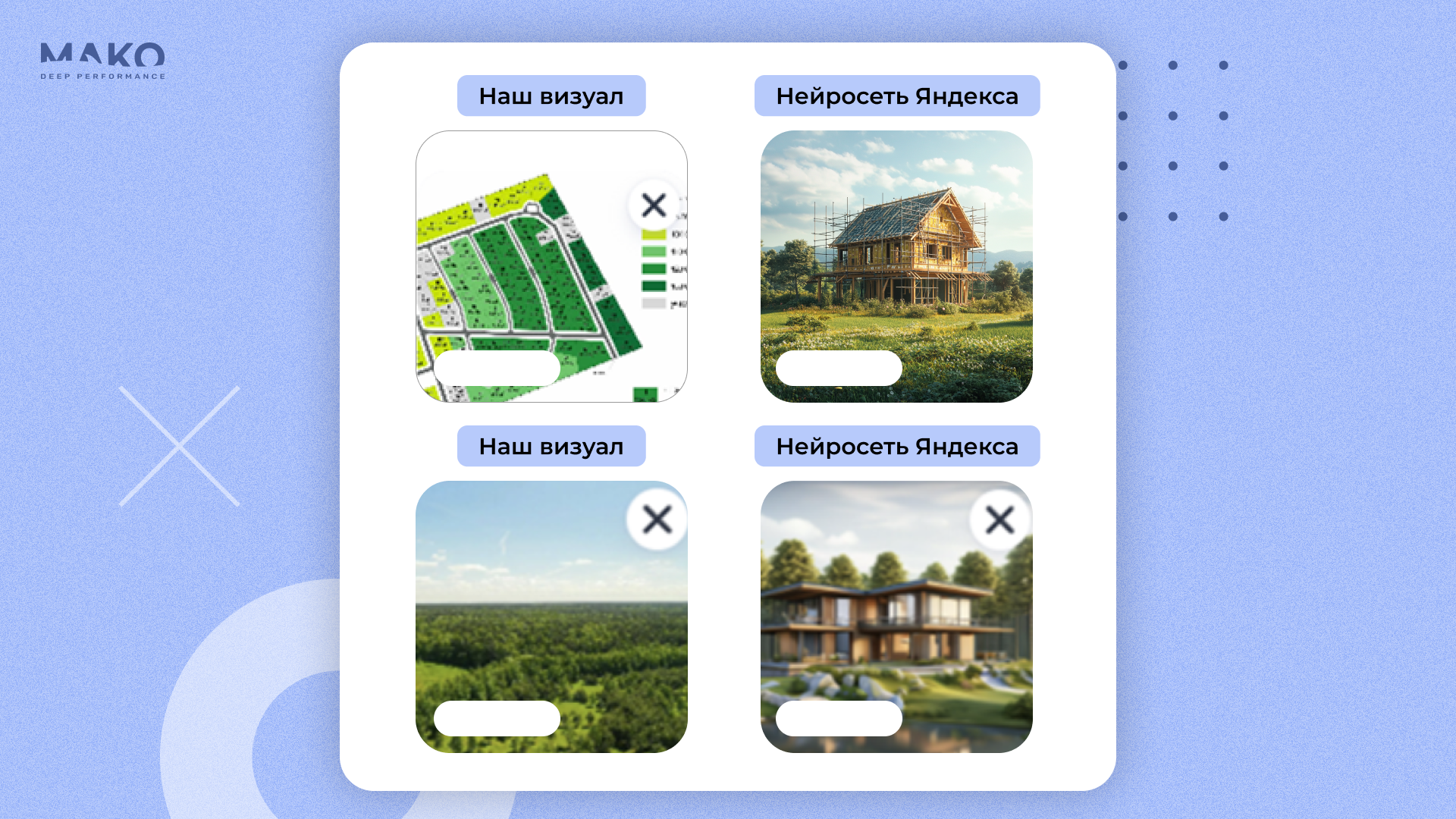

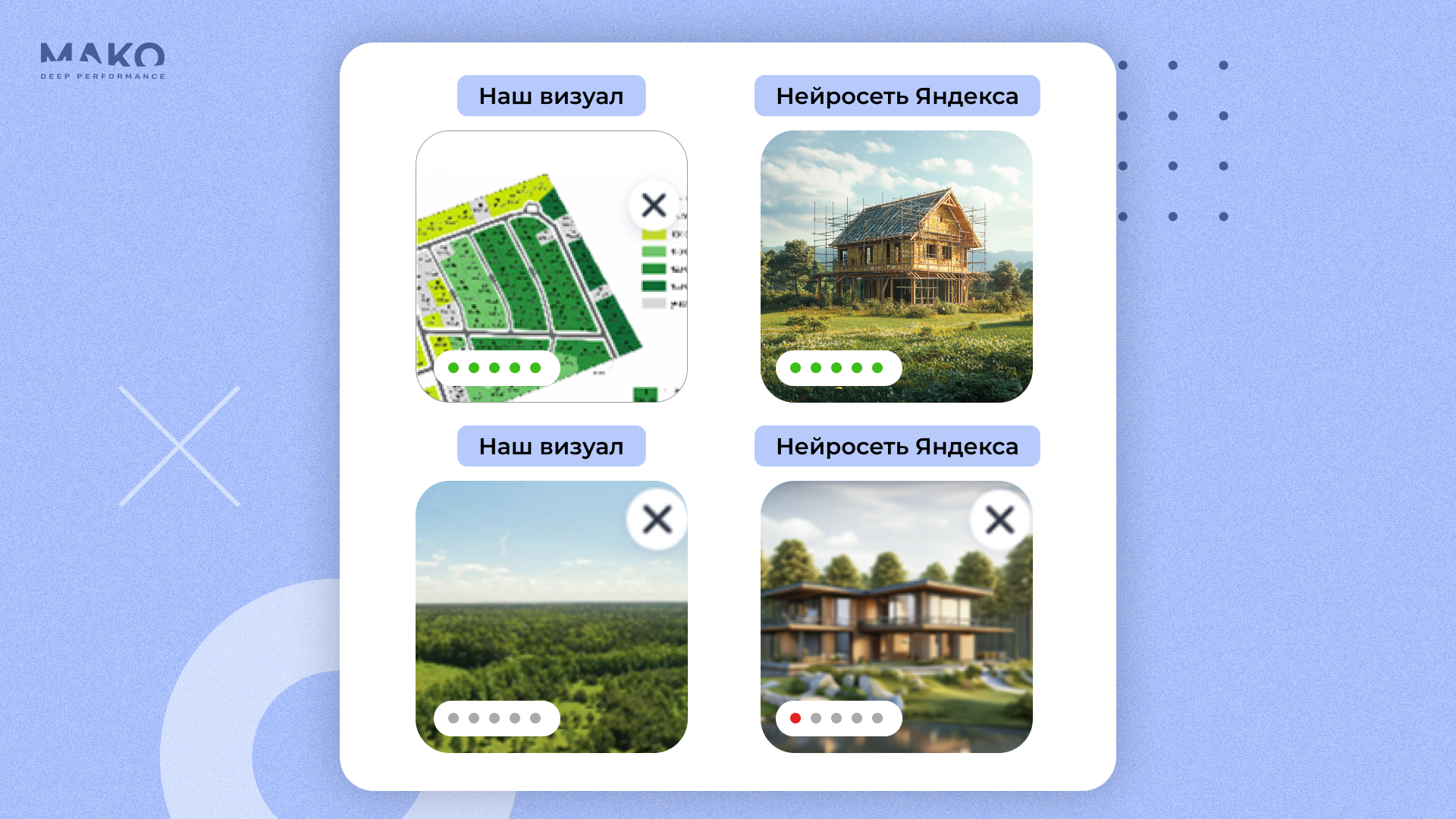

Что мы увидели: неожиданная смена визуального подхода. Когда система предложила свои варианты баннеров и текстов, мы удивились:

Вместо привычных панорамных видов посёлка и генпланов нейросеть предложила:

-

крупные изображения фасадов роскошных домов;

-

виды с участками на фоне зелёного ландшафта;

-

стройплощадки, подчёркивающие фазу строительства и честность бренда.

Мы выбрали 4 креатива: 2 традиционных, проверенных временем (генплан и панорама), и 2 новых от нейросети.

Интересное наблюдение: наши «глянцевые» фасады и шикарные лужайки от нейросети показались… слишком идеальными. У пользователей они вызывали ощущение фейковости. Зато более скромные образы (стройка, реальные планы) от ИИ вызвали больший отклик.

Результаты A/

-

Нейросетевые объявления дали плюс 10% лидов по сравнению с кампаниями, где использовались только привычные визуалы.

-

Более того, средняя стоимость заявки уменьшилась на 8% благодаря высокой кликабельности простых, честных изображений.

-

Нейросеть подтолкнула команду к переосмыслению визуального позиционирования проекта: люди хотят видеть настоящую стройку, а не картинки из журнала.

Выводы: где нейросети действительно помогают.

-

Добавляют свежий взгляд и неожиданные креативные решения.

-

Позволяют быстро сгенерировать десятки вариантов офферов, среди которых обязательно найдутся рабочие.

-

Не заменяют маркетолога, но усиливают его возможности.

Важно: ИИ — не волшебная палочка, а источник идей. Выбор, модерация и тонкая настройка —

Когда вы работаете в сфере, где «визуал решает всё» — не стоит бояться нейросетей. Они могут не только ускорить работу, но и показать неожиданные сценарии, которые конвертируют лучше, чем ваш привычный креатив.

Хотите попробовать? Начните с теста 20 объявлений, отберите лучшие и посмотрите, как изменится ваша конверсия.

Чем больше фидов, тем лучше. Фабрика мебели ввела 3 фида — чек вырос в 1,8 раза

Когда бизнес продаёт товары с большой разницей в стоимости и маржинальности, одна из ключевых задач — научить рекламные алгоритмы приводить платёжеспособную аудиторию. В противном случае система будет ориентироваться на простую цель «больше заявок», а не «больше прибыли».

Фабрика обратилась к нам с проблемой: за год средний чек снизился почти на 25% — с 34 500 до 26 020 рублей. При этом объёмы продаж даже увеличились, но выручка осталась на прежнем уровне. Рост количества заказов не компенсировал снижение дохода. В высокий сезон результат оказался особенно болезненным: бюджеты увеличивались, а показатели эффективности — падали.

Маркетолог клиента считал, что дело в снижении платёжеспособности аудитории. Он решил, что единственный выход — массовый охват. Поэтому был удвоен рекламный бюджет в надежде привлечь больше покупателей. Но стратегия не сработала: ДРР (доля рекламных расходов) выросла с 30% до 37%, а прибыль осталась прежней.

Предложенное решение: не больше трафика, а умнее трафик. Мы предложили фабрике другую тактику: вместо охвата ориентироваться на качество привлекаемой аудитории. Цель — повысить средний чек, направив рекламу на тех, кто покупает дорогие и маржинальные товары.

Первый шаг — сегментация товарного фида. Мы разделили весь ассортимент мебели на три группы:

-

Высокомаржинальные товары (

премиум-категория ). -

Среднемаржинальные товары.

-

Дешёвые и низкомаржинальные позиции.

Для каждой категории сформировали отдельный фид и на его основе — три товарные кампании. Однако выяснилось, что при раздельной работе каждая кампания набирает слишком мало конверсий. Алгоритмам не хватало данных для обучения, и эффективность начала резко снижаться.

Решение: объединение в Единую Перформанс Кампанию (ЕПК). На тот момент Яндекс как раз запустил ЕПК — новый формат, объединяющий в одной кампании Поиск, РСЯ,

Сначала всё шло отлично: увеличился трафик, поднялись заявки. Но через пару недель мы заметили: выросло количество заказов на дешёвые позиции, а средний чек снова пополз вниз. Автоматике проще приводить тех, кто покупает недорогие товары — у таких пользователей выше склонность к покупке, и кампания фокусируется именно на них.

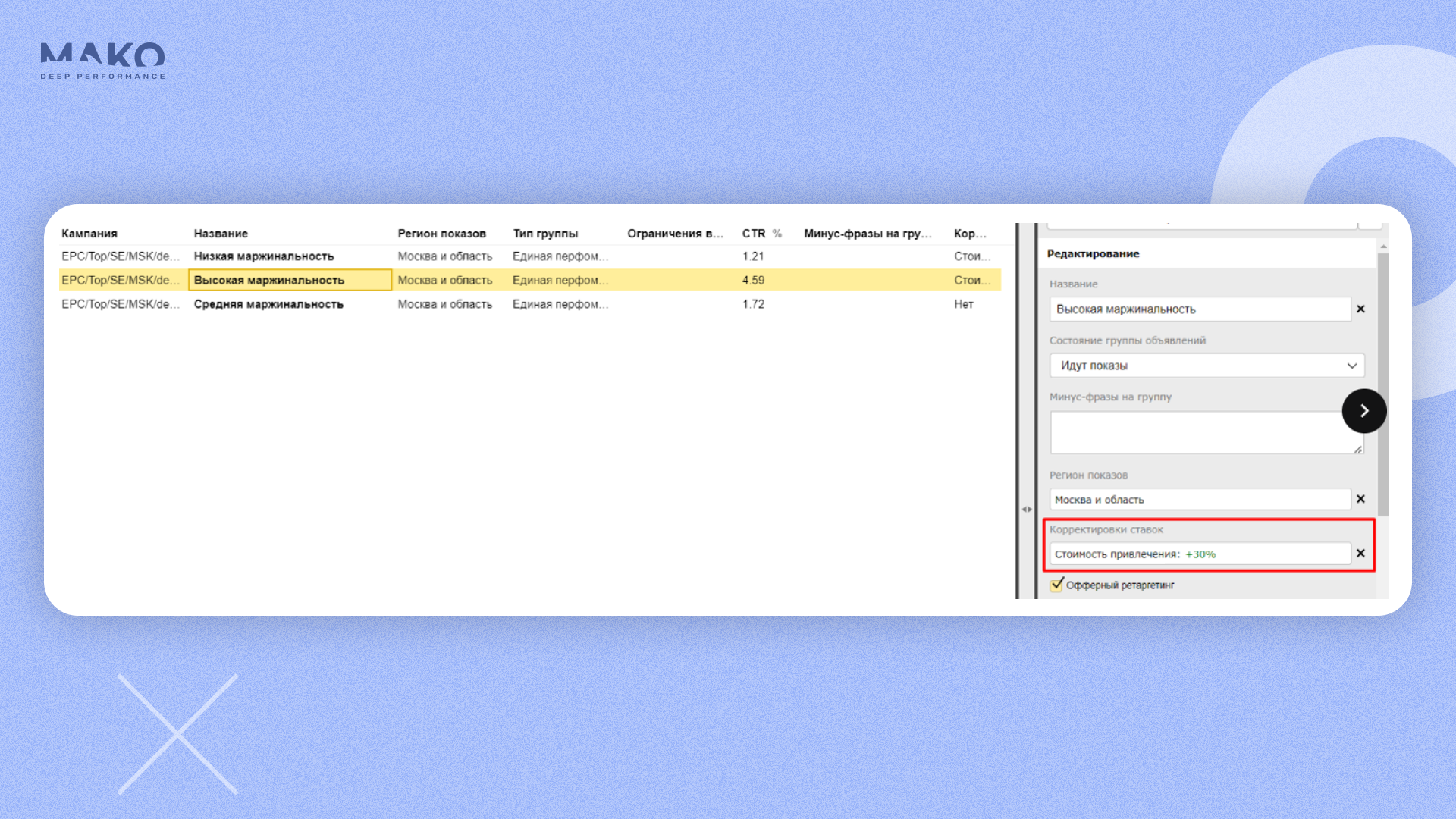

Настройка корректировок ставок внутри ЕПК. Чтобы вернуть фокус на маржинальные продажи, мы применили ценовые корректировки внутри кампании:

-

Повысили ставки для высокомаржинальных товаров.

-

Понизили ставки для дешёвых позиций.

Таким образом, мы стали «направлять» алгоритм Яндекса на нужную нам аудиторию, не исключая никого, но давая системе понять, кто приоритетнее.

Результаты: меньше заказов, но почти вдвое больше выручки. После внесения корректировок:

-

Общее количество покупок снизилось на 5% — но это была ожидаемая и запланированная потеря.

-

Средний чек вырос с 26 020 до 48 830 рублей — в 1,8 раза.

-

ДРР снизился с 37% до 22% — рекламные расходы стали окупаться лучше.

-

За счёт роста маржинальности выручка увеличилась, даже несмотря на снижение общего объёма заказов.

Вывод. Масштабирование не всегда означает увеличение бюджета. Иногда оно начинается с правильной сегментации и приоритизации. Если ваш ассортимент включает и дешёвые, и дорогие позиции — важно управлять алгоритмами, чтобы они продвигали именно те товары, которые обеспечивают бизнесу прибыль, а не просто закрывают статистику по конверсиям.

Товарный фид — это больше, чем просто список товаров. Это рычаг влияния на стратегию автоматизации. Разбивайте, тестируйте, корректируйте — и вы получите не просто рост заявок, а рост выручки.

Когда лидов мало — помогут синтетические конверсии. Продавец спецтехники получил 2,5Х заказов

Для некоторых ниш контекстная реклама по умолчанию работает с ограничениями. Особенно в

Клиент — дилер спецтехники для аграрного сектора. Вне сезона спрос резко падал, и рекламные кампании буквально «висели»: количество заявок в большинстве РК составляло 1–3 в неделю, а в некоторых — и того меньше. Для полноценного обучения автостратегий требуется минимум 10 конверсий в неделю на каждую кампанию. Эти условия не выполнялись, и в результате система не могла эффективно оптимизироваться.

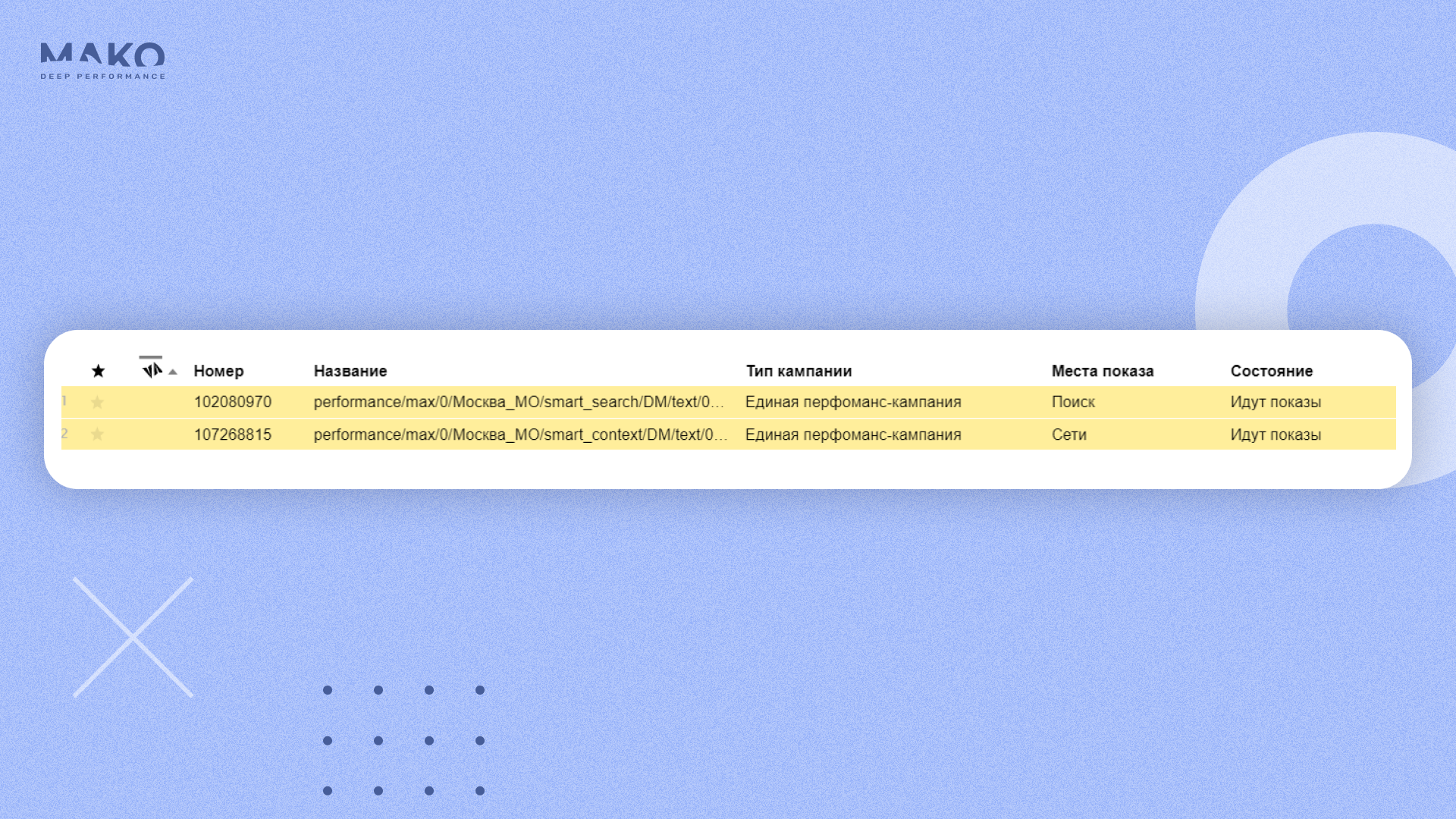

Первый шаг — объединение в Единую Перформанс Кампанию (ЕПК). Чтобы усилить кампанию и объединить сигналы, мы объединили разные рекламные активности в одну ЕПК. Предполагалось, что конверсии с разных источников сложатся в единую массу, и алгоритм начнёт обучаться быстрее. На практике прирост был, но недостаточный. Конверсий всё равно не хватало.

Что такое синтетические конверсии и как они работают. Мы предложили нестандартное решение — внедрение синтетических (или моделируемых) конверсий, основанных на прогнозах поведения пользователей. Этот подход реализуется с помощью ИИ, который анализирует поведение всех посетителей сайта — не только тех, кто оставил заявку, но и тех, кто этого не сделал.

Модель обучается на реальных заявках и затем начинает предсказывать вероятность конверсии у каждого нового пользователя. Если вероятность превышает заданный порог, такой визит засчитывается как синтетическая конверсия, и она отправляется в Метрику. Далее автостратегии Яндекса обучаются на этих событиях, как если бы это были настоящие лиды.

Какие данные анализирует ИИ для построения модели. Система использует более 600 факторов, в числе которых:

-

Технические параметры устройства: модель, экран, мощность, тип подключения.

-

Поведение пользователя на сайте: глубина просмотра, скорость прокрутки, клики, время на странице.

-

Социально-экономические данные региона: средний доход, плотность населения, активность в ecommerce. -

Контекст сессии: день недели, время суток, погода в регионе.

-

Характеристики товара на странице: стоимость, наличие, отзывы, категория.

Такая глубина анализа позволяет создать точный прогноз, даже при небольшом количестве настоящих конверсий.

Как это помогло бизнесу. Мы установили интеграцию между

В результате:

-

Количество обучающих сигналов увеличилось в 20 раз — именно столько синтетических конверсий ИИ зафиксировал за месяц.

-

Алгоритмы Яндекс Директа стали быстрее и точнее находить релевантную аудиторию.

-

Появилась возможность оптимизировать даже «холодный» трафик, который раньше просто сливался без конверсий.

-

Мы смогли назначать разную условную ценность пользователям в зависимости от их вероятности покупки — это дало больше гибкости в управлении ставками и корректировками.

Результаты. После внедрения синтетических конверсий:

-

Количество реальных заявок выросло с 12 до 29 в месяц — рост более чем в 2,5 раза.

-

Увеличилось покрытие релевантной аудитории, особенно в регионах со сложной сезонностью.

-

Стоимость лида снизилась, а обучение автостратегий ускорилось в 3 раза.

Вывод. Синтетические конверсии — мощный инструмент для ниш с ограниченным трафиком, дорогими товарами и длительным циклом сделки. В отличие от традиционных подходов, где система ждёт реальных заявок, ИИ позволяет прогнозировать поведение пользователей и учиться на виртуальных сигналах, не дожидаясь массовой статистики.

Это особенно ценно в B2B и на старте рекламных кампаний, когда каждый лид буквально на вес золота. Правильно настроенная синтетическая модель позволяет выйти из «тупика ожидания» и начать масштабирование уже с первых недель.

ЕПК ≠ универсальное решение. Интернет-магазин разделил ЕПК на Поиск и РСЯ — и увеличил заказы на 47%

Когда Яндекс представил Единую Перформанс Кампанию (ЕПК), этот формат сразу стал восприниматься как универсальное решение: объединение поиска, РСЯ, динамических объявлений и

Наш клиент — ритейлер, специализирующийся на товарах для здорового сна. В ассортименте: матрасы, подушки, одеяла, кровати. В конце 2023 года компания запустила новые товарные категории — тумбочки, шкафы, мягкая мебель — и обратилась к нам с запросом на масштабирование рекламы. Важно было увеличить охват, но при этом сохранить низкую стоимость заказа.

Начало: запуск ЕПК по рекомендациям Яндекса. Первоначально мы объединили все кампании в одну ЕПК — как предлагал сам Яндекс. На старте это выглядело логично:

-

Внутри кампании были объединены поисковая реклама и РСЯ.

-

Упор был сделан на автоматические стратегии и широкое покрытие.

-

Предполагалось, что алгоритм сам найдёт наиболее эффективные точки роста.

Однако уже спустя первые две недели стало ясно: стоимость заказа резко выросла. Средний CPA в аккаунте составлял 5 400 рублей, а в рамках новой ЕПК поднялся до 8 100 рублей — рост на 50%. Это вызвало тревогу.

Проблема: дисбаланс между Поиском и РСЯ. Мы проанализировали отчёты и обнаружили критический перекос: большая часть трафика и расходов приходилась на РСЯ, при этом именно оттуда приходили наименее эффективные заказы. В то же время Поиск, который стабильно приносил качественные заявки, получал существенно меньшую долю бюджета.

Ситуацию усугубляло то, что внутри ЕПК нельзя

Решение: разделение ЕПК на два отдельных направления. Мы приняли стратегическое решение — разделить ЕПК на две кампании:

-

Отдельную ЕПК, работающую только в Поиске.

-

Отдельную ЕПК, охватывающую исключительно РСЯ.

Это позволило:

-

перенастроить бюджетную пропорцию в пользу более эффективного Поиска;

-

очистить

РСЯ-кампанию от слабых площадок, которые приносили нецелевой трафик; -

применять отдельные корректировки ставок, подходящие под специфику каждого канала;

-

точечно управлять объявлениями и сегментами внутри каждой кампании.

Результаты после перераспределения. После разделения кампаний и оптимизации:

-

Стоимость заказа снизилась на 35% — до уровня ниже, чем до запуска ЕПК.

-

Кампания в РСЯ, несмотря на урезанный бюджет, стала приносить на 47% больше заказов в месяц благодаря очистке неэффективных площадок.

-

В целом, кампания стала более управляемой, предсказуемой и стабильной — бизнес получил не просто прирост трафика, а рост в заказах с сохранением рентабельности.

Вывод. Единая

Если вы видите, что в ЕПК один из каналов «съедает» весь бюджет, но не приносит должного результата — не бойтесь разделять. Иногда лучший способ управлять автоматикой — это дать ей меньше пространства для ошибок.

Фрод атакует? Используйте CRM. Онлайн-школа снизила долю фейков с 53% до 11%

Проблема фрода в контекстной рекламе становится всё более актуальной. Особенно в сферах с широкой аудиторией и коротким циклом покупки, таких как

Лето — высокий сезон для образовательных

Масштабирование привело к взрывному росту фрода. Когда бюджет был удвоен, количество заявок выросло более чем в два раза. Однако радость длилась недолго. Отдел продаж сообщил, что более половины новых заявок оказались фейковыми:

-

по телефонам никто не отвечал;

-

многие пользователи утверждали, что не оставляли заявку;

-

часть лидов была явно сгенерирована ботами.

Проверка показала: доля невалидных заявок достигла 53%. Самое неприятное было в том, что на первый взгляд фрод выглядел как качественный трафик — пользователи проводили время на сайте, просматривали страницы, совершали действия. Автоматические алгоритмы Яндекса воспринимали таких пользователей как потенциальных клиентов и продолжали приводить именно их.

Почему стандартная оптимизация не сработала. Мы попытались проанализировать поведение фейковых пользователей и составить портрет нецелевой аудитории, чтобы исключить её из таргетинга. Однако фрод был разнородным: пользователи из разных регионов, с разными устройствами и действиями на сайте. Не было общего шаблона, по которому можно было бы «отсеять» весь некачественный трафик. Алгоритмы Яндекса не могли отличить фейковые визиты от настоящих.

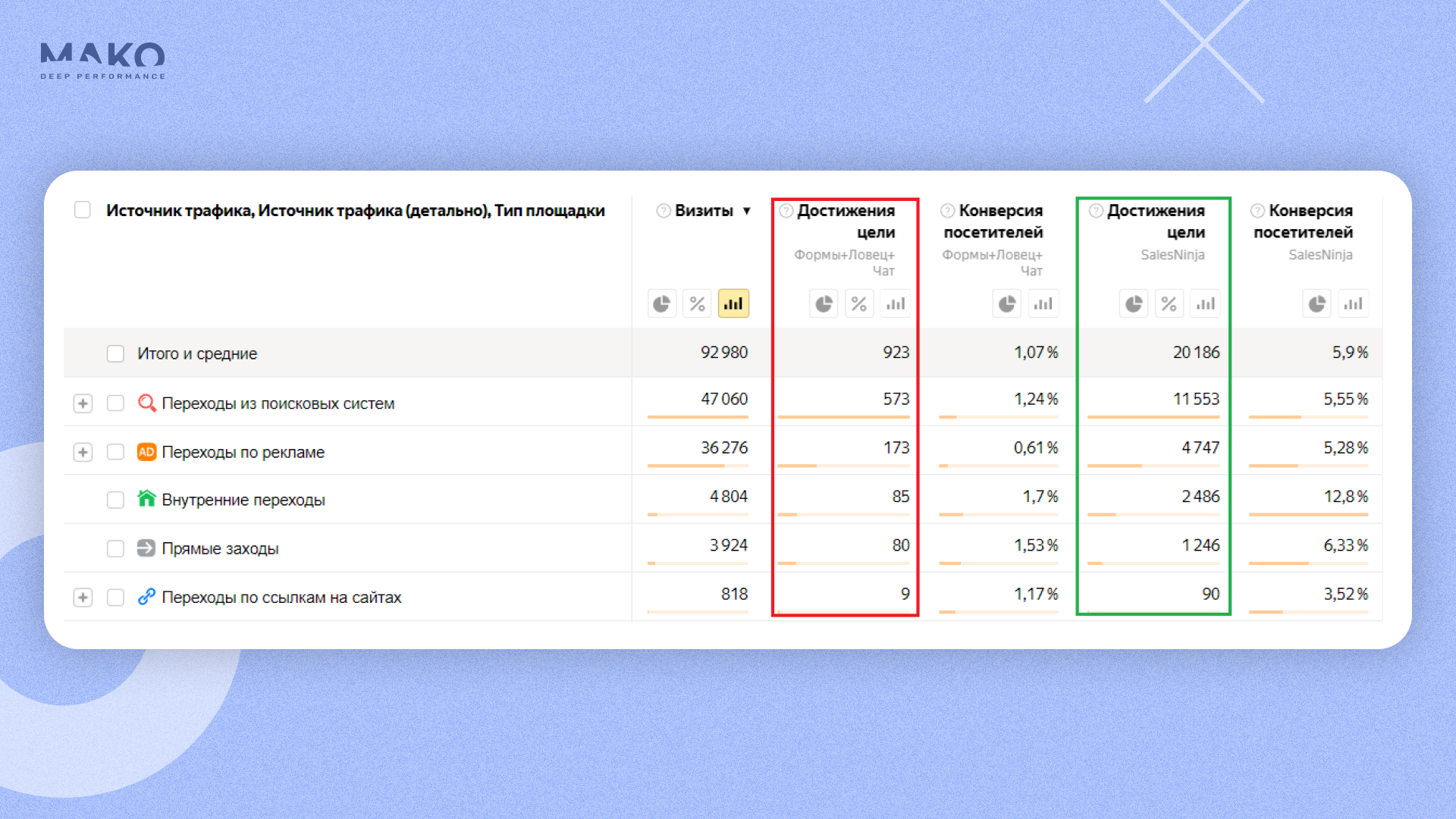

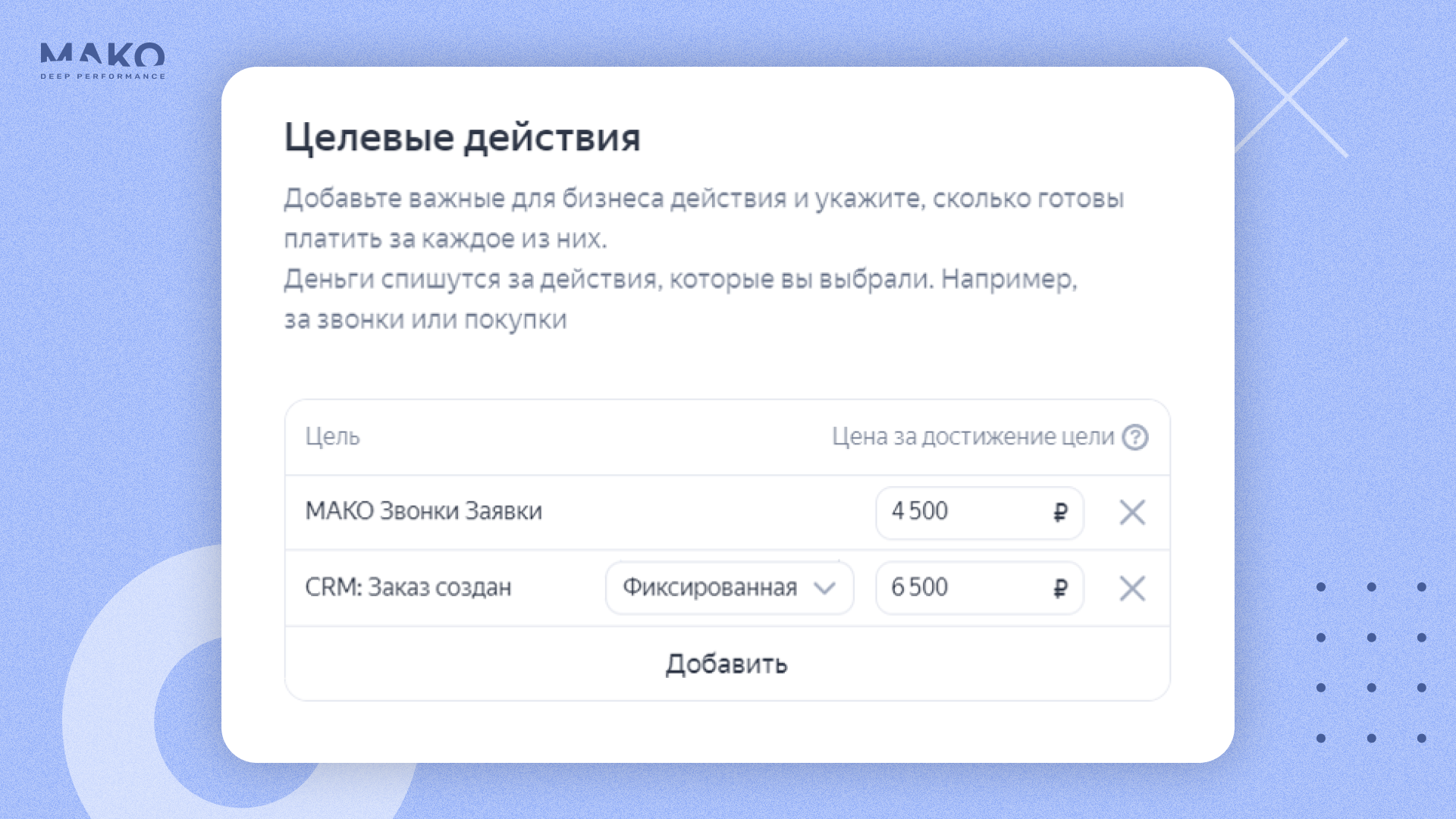

Решение: интеграция CRM и Метрики для обучения на хороших примерах. Если система не может отсеять плохое — нужно показать ей, что такое хорошее. Мы настроили передачу информации о квалифицированных лидах из CRM в Яндекс Метрику. С этого момента рекламные алгоритмы начали обучаться не на общей цели «заявка», а на конкретной цели: заявка от квалифицированного лида, подтверждённого отделом продаж.

Технически это выглядело так:

-

Каждый лид, прошедший в CRM квалификацию (например, дозвон и подтверждённый интерес), помечался специальным тегом.

-

Эти данные автоматически передавались в Яндекс Метрику как дополнительная цель.

-

Кампании были настроены на оптимизацию по двум целям: макроконверсия (заявка/звонок) и квалифицированный лид.

Таким образом, мы обучили систему фокусироваться на аудитории, которая с наибольшей вероятностью не просто оставляет заявку, а действительно покупает.

Результаты внедрения

-

Фрод снизился с 53% до 11%.

-

Качество трафика значительно улучшилось: увеличилась доля лидов с высокой вероятностью покупки.

-

Кампания снова стала масштабируемой — каждый вложенный рубль начал приносить реальную отдачу.

-

89% новых заявок из Мастера Кампаний стали квалифицированными, то есть пригодными для передачи в отдел продаж.

Вывод. Алгоритмы автоматизированных рекламных систем не различают, какой лид для бизнеса действительно ценен, а какой — мусор. Они ориентируются на цели, которые вы им задаёте. И если цель — просто «заявка», не удивляйтесь, если система начнёт приводить «лиды ради лидов».

Интеграция Метрики и CRM — один из самых эффективных способов переключить акцент с количества на качество. Такой подход особенно важен в нишах с высокой конкуренцией и чувствительностью к стоимости лида:

Что важно помнить: 7 проверенных приёмов, которые работают в контекстной рекламе

Контекстная реклама стремительно меняется. Алгоритмы становятся умнее, управление кампаниями — сложнее, а внимание пользователей — короче. В таких условиях побеждают не те, кто больше тратит, а те, кто точнее тестирует, быстрее адаптируется и умеет направлять автоматизацию в нужную сторону. Вот 7 тактик, которые доказали свою эффективность в разных нишах и помогли агентству МАКО кратно увеличить продажи клиентов.

1. Автотаргетинг: работаем по группам, а не по ключевикам

Вместо ручного сбора ключевых фраз — сегментация товаров или услуг по категориям. Под каждую создаются отдельные группы объявлений с собственными посадочными страницами. Стратегия — «Максимум конверсий». Это позволяет автотаргетингу работать точнее, а не распыляться по нерелевантным запросам.

Когда применять: при большом ассортименте, когда важно масштабирование, но собрать качественное семантическое ядро — трудоёмко.

2. Оптимизация фида: не просто «чистим», а стратегически упрощаем

В товарных кампаниях ключ к успеху — не объём, а качество данных. Фид нужно фильтровать по маржинальности, удалить балласт, усилить карточки товара (включая заголовки, параметры, фото). Фокус — на выгодных и понятных для алгоритма товарах. Больше информации о работе с фидом в этом

Когда применять: если реклама запускается на

3. Креативы от нейросети: тестировать, а не бояться

ИИ может предложить нестандартные визуальные решения, которые сложно придумать вручную. Главное — тестировать, отбирать рабочие варианты и использовать их наравне с классическими. Это расширяет границы рекламного подхода и открывает новые сегменты аудитории.

Когда применять: при большом объёме креативов, в нишах с визуально зависимыми продажами (недвижимость, мода, интерьер).

4. Разделение фидов по маржинальности + корректировки в ЕПК

Создание отдельных товарных фидов с товарами разного уровня маржинальности и применение корректировок ставок внутри ЕПК позволяют обучать алгоритм приводить аудиторию, приносящую больше прибыли. Это подход не к количеству, а к качеству покупок.

Когда применять: если нужно поднять средний чек и сократить ДРР без увеличения общего трафика.

5. Синтетические конверсии: обучаем систему, когда нет лидов

При недостатке заявок используется

Когда применять: B2B, дорогие продукты, сезоны спада, запуск новых ниш без накопленной статистики.

6. Разделение ЕПК на Поиск и РСЯ: настраиваем точечно

Единая кампания не всегда справляется с задачей эффективно распределять бюджет. Отдельные кампании на Поиск и на РСЯ дают возможность гибко управлять ставками, отключать неэффективные площадки и направлять средства туда, где реклама действительно работает.

Когда применять: если вы видите перекос бюджета, рост CPA или просадку по каналам — особенно при масштабировании.

7. Борьба с фродом через CRM: обучаем на правильных целях

Если рекламная система «не понимает», какие пользователи приносят бизнесу ценность, нужно объяснить ей это напрямую. Передача данных о квалифицированных лидах из CRM в Метрику позволяет обучать кампании на реальных клиентах, а не просто на тех, кто оставил заявку. Это снижает долю фейков и увеличивает эффективность бюджета.

Когда применять: в нишах с высоким фродом, при росте трафика без роста продаж, при увеличении доли невалидных лидов.

Контекстная реклама в 2024–2025 годах — это игра на стыке автоматизации и экспертного управления. Выигрывают те, кто умеет выстраивать гипотезы, тестировать, анализировать и настраивать не только рекламные кабинеты, но и данные, на которых обучаются алгоритмы. Умение «подсказать» системе правильный путь важнее, чем ручной контроль за каждым кликом.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Ваши статьи присылайте нам на 42@cossa.ru. А наши требования к ним — вот тут.