Состояние продуктового дизайна в 2025 году: честный разговор о профессии

Ситуация на рынке: результаты исследования и выводы.

- Введение

- Глава 1. Рабочие процессы и эффективность

- Глава 2. Карьерный рост

- Глава 3. Поиск работы и карьерные угрозы

- Заключение

Введение

Последние несколько лет рынок продуктового дизайна, как и весь IT-сектор, переживает не самые простые времена. Пандемия, массовые увольнения, рост влияния AI и экономическая нестабильность — всё это отражается на профессии. Но как именно? Мы часто слышим о «вызовах», но что стоит за этими словами на практике? Что беспокоит дизайнеров сегодня? Как они ощущают профессию изнутри в 2025 году?

Меня зовут Никита Самутин. Я работаю ведущим дизайнером и каждый день разбираю сложные продукты, чтобы понять, как они устроены, а затем внедряю улучшения через интерфейс. Последние несколько лет занимаюсь этим в крупных продуктах бигтеха. Такой же подход я применил и в этом исследовании.

Никита Самутин

Мне хотелось получить чёткую, основанную на данных картину, которая будет полезна всему дизайн-сообществу. Чтобы сделать исследование глубоким и объективным, я работал в соавторстве с исследовательницей Елизаветой Демченко.

Цели исследования

Главная цель — разобраться в том, какие проблемы сейчас есть у дизайнеров, и что может помочь им развиваться в профессии.

Кому будут полезны результаты исследования

-

Дизайнерам продукта — узнать, что у коллег те же проблемы и увидеть возможные пути их решения.

-

Руководителям — заметить слабые места, которые тормозят развитие дизайн-команды.

-

Авторам статей и курсов для дизайнеров — чтобы лучше понимать актуальные проблемы дизайнеров и учитывать это в своих материалах.

Методология

Исследование проводилось в два этапа.

Качественное — 10 глубинных интервью с продуктовыми дизайнерами из США, Великобритании, Бразилии, Португалии и других стран. В исследовании приняли участие специалисты из компаний разного масштаба: от мировых корпораций из FAANG до небольших стартапов (чтобы сохранить конфиденциальность респондентов, названия компаний мы не раскрываем).

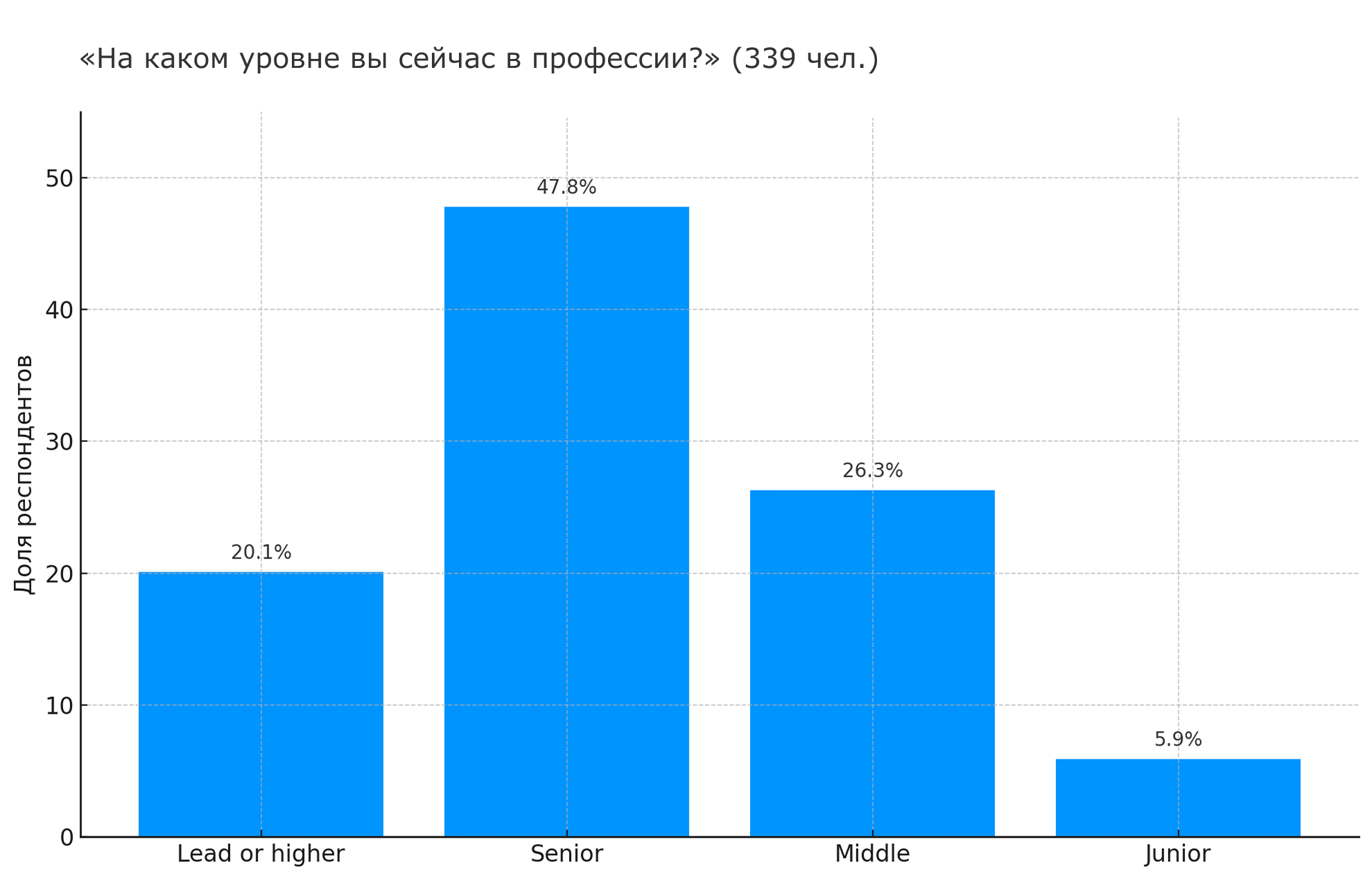

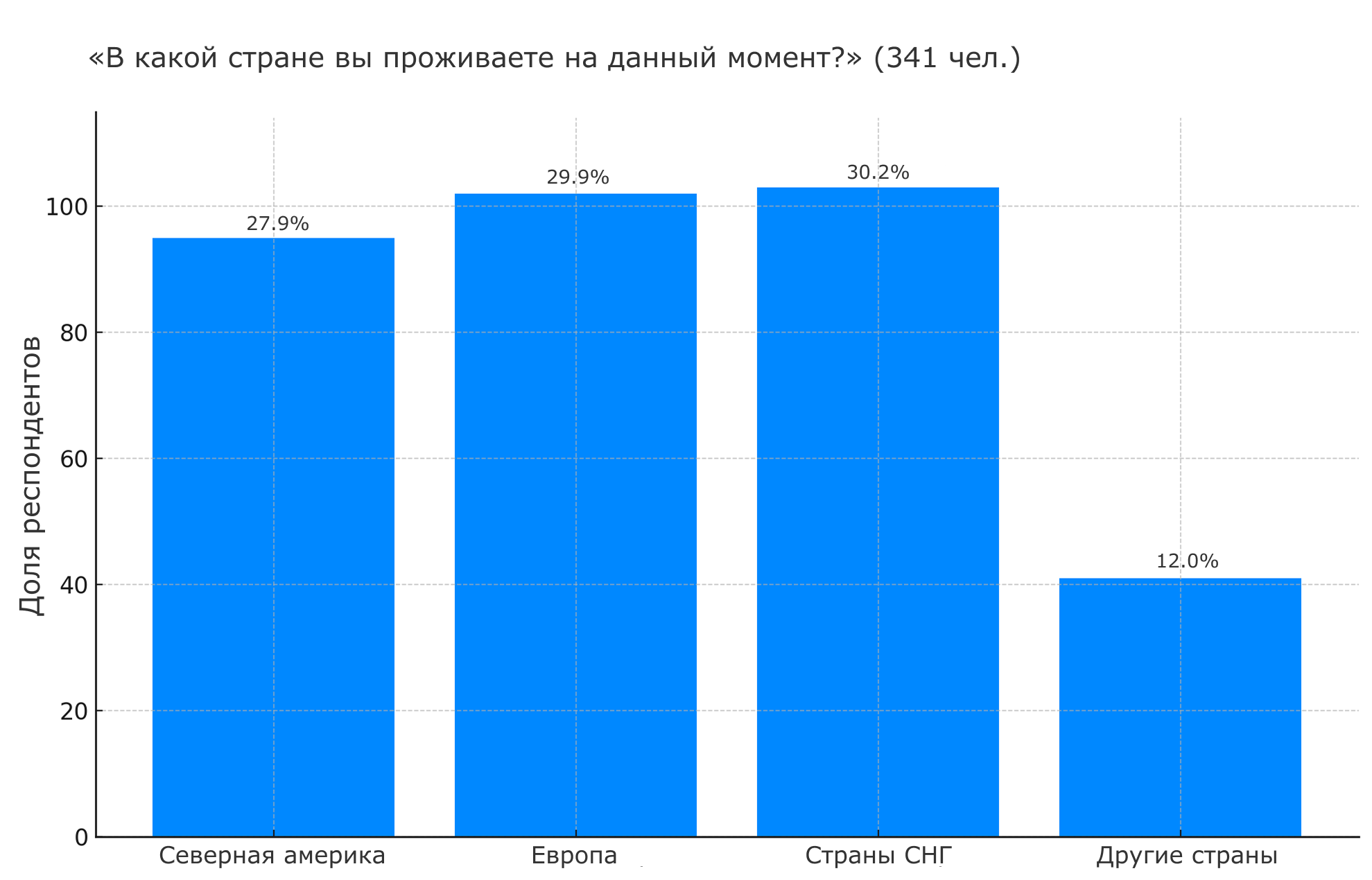

Количественное — опрос, в котором приняли участие 340 продуктовых дизайнеров. Основные группы регионов: Северная Америка (27,9%), Европа (29,9%), Страны СНГ (30,2%).

В группу Северной Америки входят респонденты из США и Канады. В группу Европы преимущественно входят Великобритания, Германия, Нидерланды, Португалия, Испания. Группа СНГ: Казахстан, Украина, Беларусь, Россия.

Глава 1. Рабочие процессы и эффективность

Коммуникация и фокус

Инсайт.

-

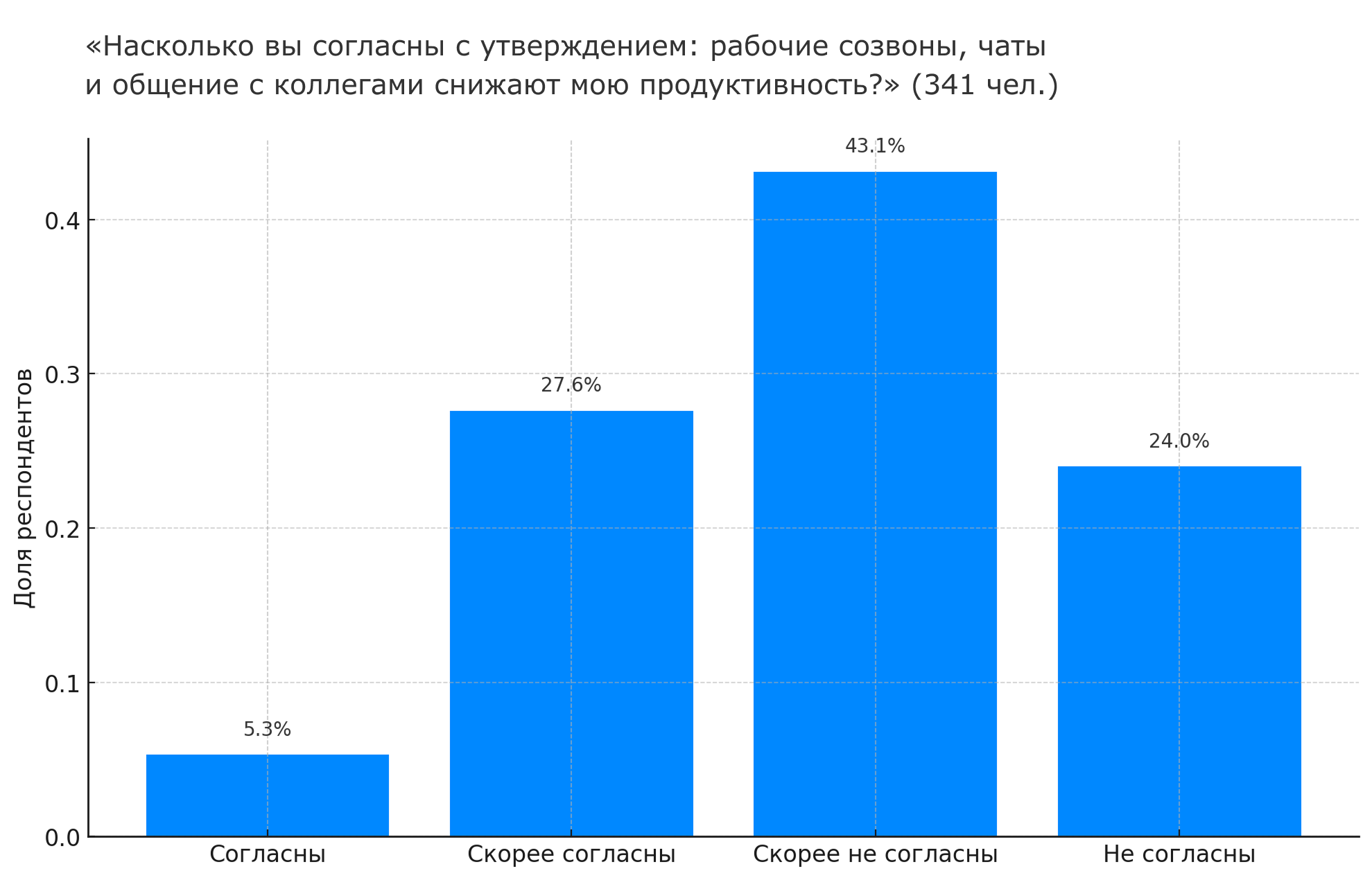

Каждый третий дизайнер считает, что встречи и переписки мешают сосредоточиться.

-

Этот показатель почти не зависит от размера команды.

Для многих из нас, дизайнеров, общение — это и главный инструмент, и помеха для сфокусированной работы. Хотя большинству (67%) удаётся наладить баланс между коммуникацией и дизайн-задачами, около трети признаются, что тонут во встречах и чатах. И что особенно важно — эта доля почти не меняется в зависимости от размера команды. Значит, проблема не в размере, а в отсутствии структуры и предсказуемости.

По наблюдениям, продуктивность страдает не из-за коммуникации как таковой, а из-за её хаотичности. Когда встречи проходят по понятному ритму и с ясными ожиданиями, снижается стресс от переключений между задачами и возвращается самый ценный ресурс — возможность спокойно думать.

И что с этим делать?

Если вы замечаете, что общение в команде стало источником хаоса и отвлекает от работы, попробуйте навести порядок в коммуникациях. Заранее задайте простые правила взаимодействия — это поможет снизить хаос и сохранить внимание на приоритетных задачах. Например: обозначьте в Slack, когда вы недоступны; сформулируйте цели встреч; выберите формат обсуждения (чат, async, голос).

Даже простое правило «если комментарий неясен — обсуждаем голосом» делает общение понятнее и снижает напряжение. Такие подходы работают как на индивидуальном уровне, так и на уровне всей команды.

Общение с разработчиками

Инсайты.

-

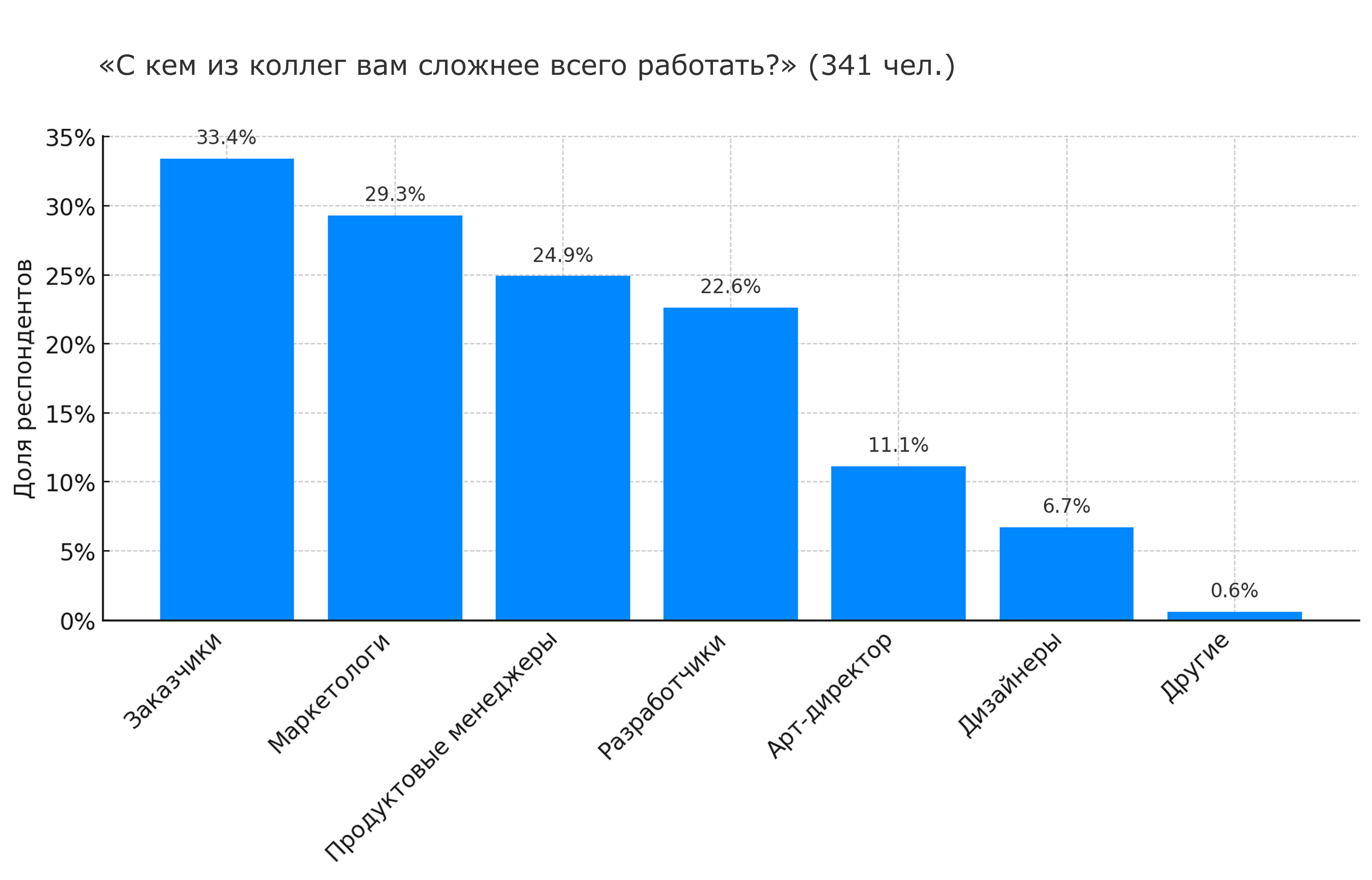

Сложнее всего дизайнерам даётся общение с внешними и внутренними стейкхолдерами и командой маркетинга.

-

Легче всего дизайнерам найти общий язык с коллегами-дизайнерами и своим непосредственным руководителем.

Существует стереотип о том, что самое сложное для дизайнера — найти общий язык с командой разработки. Данные нашего исследования показывают, что это миф.

На самом деле главные трудности в коммуникации лежат за пределами ежедневной продуктовой работы. Сложнее всего дизайнерам взаимодействовать с внешними и внутренними стейкхолдерами (33%) и командой маркетинга (29%). Разработчики же находятся лишь на четвёртом месте (23%), уступая даже продакт-менеджерам (25%).

Легче всего, что ожидаемо, работать с коллегами-дизайнерами (7%) и своим непосредственным руководителем (11%).

Причина таких результатов — предсказуемость и регулярность контактов. С разработчиками и продактами у нас, дизайнеров, как правило, есть отлаженные ритуалы: дейли, еженедельные синки, совместная работа в таск-трекере. А взаимодействие с маркетингом или стейкхолдерами часто бывает спонтанным, без отлаженных процессов и общего контекста, что может порождать трения и недопонимание.

Многозадачность и эффективность

Инсайты.

-

Многозадачность знакома большинству дизайнеров. И она снижает эффективность.

-

Дизайнеры в командах среднего размера чаще других чувствуют себя перегруженными.

Постоянное переключение между задачами мешает работать эффективно — это подтверждают 64% дизайнеров. Многозадачность — уже не особый режим, а деструктивная рабочая норма, которая приводит к ощущению «вечной незавершённости».

Вот как об этой ситуации высказался один из участников интервью: «Я просто не в состоянии справиться со своими основными задачами, потому что на мне висит множество дополнительных. От арт-директора ожидают слишком многого».

Корень этой проблемы — в перегрузке. Это почти универсальный опыт: 93% дизайнеров сталкиваются с ней хотя бы изредка. При этом каждый второй (53%) регулярно работает в условиях, где, по собственным ощущениям, задач больше, чем дизайнер в состоянии выполнить.

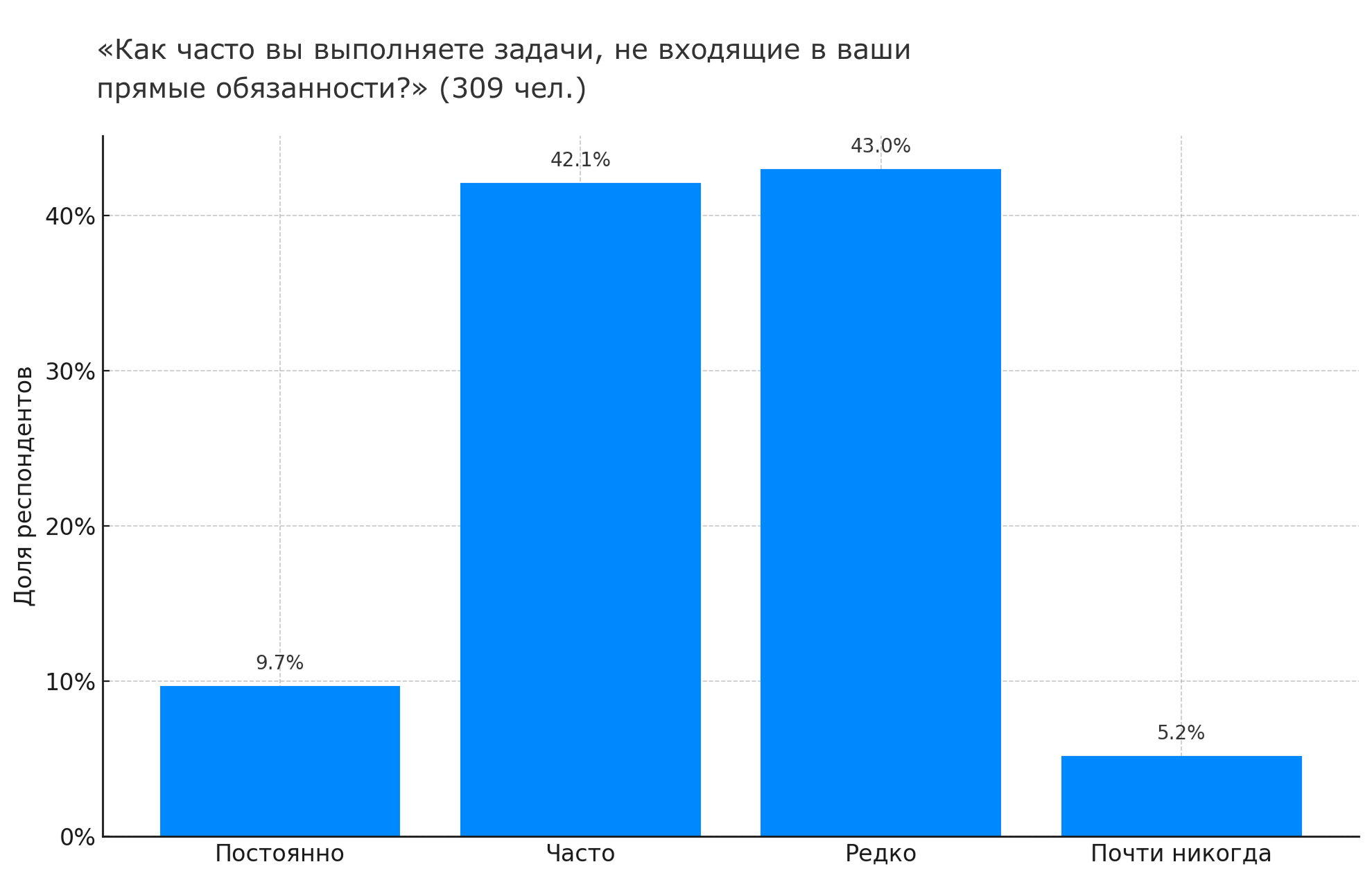

Что интересно — при этом 52% опрошенных берут на себя дополнительную работу вне своей зоны ответственности, видя в этом возможность научиться чему-то новому. Эти два тренда, существующие параллельно, отражают реальность индустрии, где развитие нередко связано с риском выгорания.

Глубже изучить проблему помогают данные о том, как ощущение перегрузки связано с размером команды. Если объединить небольшие и средние команды (до 10 человек) в одну группу и сравнить с крупными (>10 человек), появляется заметный тренд: в больших командах перегрузка ощущается реже. Этот эффект нельзя назвать статистически значимым (p = 0.12), но тренд достаточно явный — хочется обратить на него внимание и обсудить возможные причины.

Ощущение устойчивой перегрузки чаще встречается в небольших и средних командах — вероятно, потому что именно в таких командах часто не хватает опор: понятных процессов, чёткого разделения ролей, инфраструктуры поддержки. Объём задач уже велик, а системных механизмов для его разгрузки ещё нет.

В больших командах (>10 дизайнеров) ситуация заметно стабильнее: доля тех, кто ощущает перегрузку «часто» или «постоянно», ниже на 10 п.п. (46,5% против 56,1% в группах до 10 человек). Такие команды чаще встречаются в бигтехе, где масштабу соответствует и поддерживающая инфраструктура. Возможно, дело не в самом размере команды, а в том, что масштаб часто приходит вместе с системностью: появляется Project-менеджер, DesignOps, ясная структура ролей. Эти факторы становятся буферами — и снижают фрустрацию.

И что с этим делать?

1. Дизайнерам.

Если среда не добавляет порядка, его можно и нужно создавать для себя локально. Это не решит проблему многозадачности целиком, но поможет сохранить фокус и продуктивность: блокируйте время для сфокусированной работы в календаре, разделяйте время на работу и ответы в чатах (чтобы не прыгать между контекстами), предлагайте приоритеты для задач, если от вас требуют всё и сразу.

2. Руководителям.

Не стоит рассчитывать на индивидуальные подвиги. Нужна среда, в которой фокус и развитие становятся возможными. Это значит — сделать обратную связь регулярной рутиной, показать понятные пути для развития (и в менеджеры, и в эксперты) и грамотно распределять приоритеты по задачам.

Приоритеты и менеджмент

Инсайты.

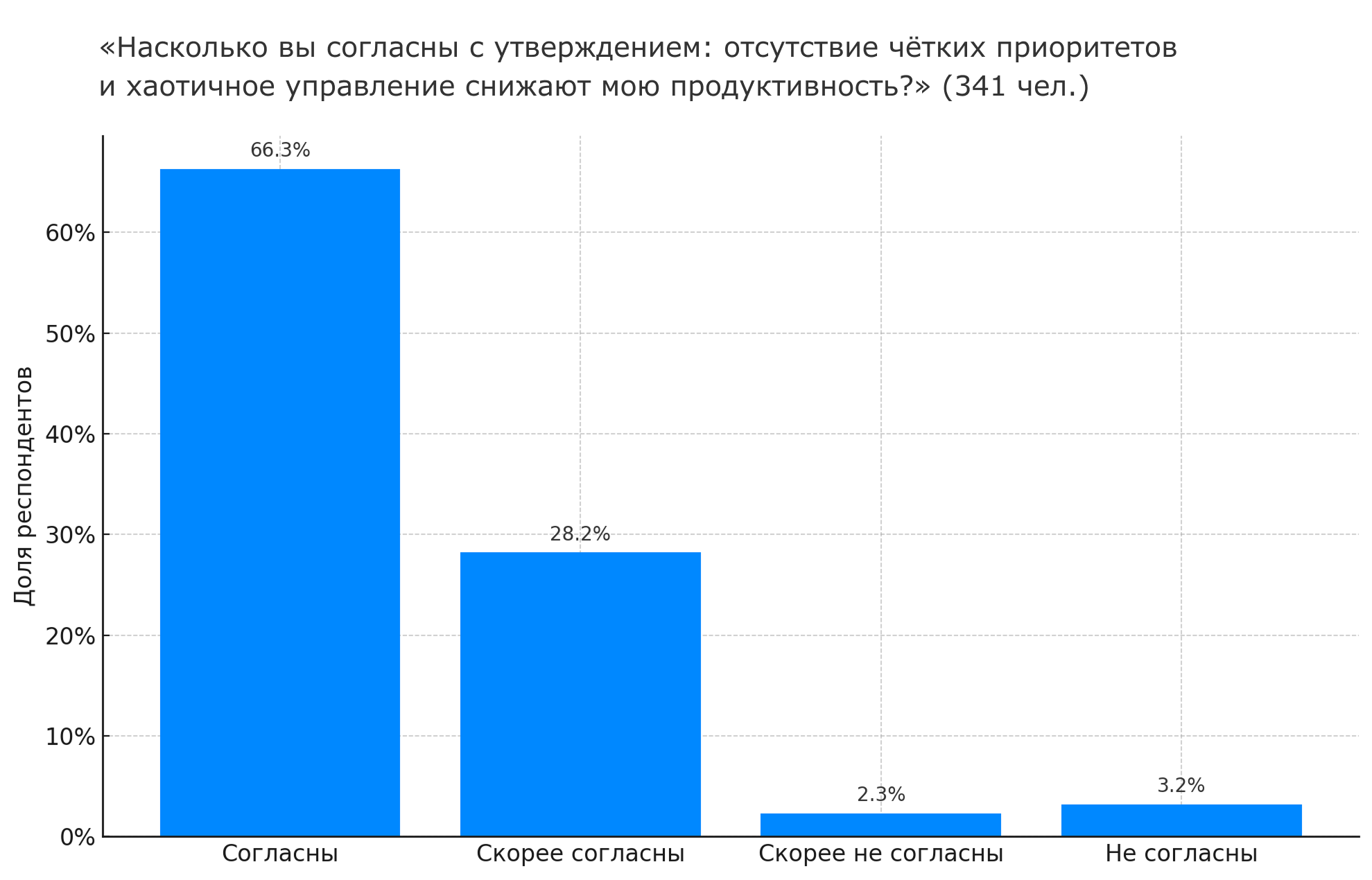

- Порядка 95% дизайнеров согласны с тем, что беспорядочный менеджмент подрывает их продуктивность.

Это не значит, что все они прямо сейчас работают в условиях хаоса. Но этот показатель говорит о более важном — ясность и структура в управлении — это не «приятный бонус», а базовая, фундаментальная потребность. Это почти профессиональный консенсус.

Насколько остро ощущается эта потребность, хорошо видно из региональных данных. Хотя общий уровень согласия высок везде, в регионе Россия/СНГ доля самых категоричных ответов («полностью согласен») достигает 76,7%, что заметно выше, чем в других частях мира.

И что с этим делать?

Для руководителей.

Это чёткий сигнал: инвестиции в систему приоритетов и прозрачное планирование — это не просто «гигиена процессов». Это прямое вложение в продуктивность команды и в её профессиональное благополучие.

Для дизайнеров.

Даже в условиях хаоса можно проявить себя — умение вносить ясность в приоритеты, задавать точные вопросы и сохранять фокус помогает выделяться в команде и расти быстрее остальных. Вопросы, вроде «Какая из этих задач принесёт наибольшую пользу бизнесу прямо сейчас?» или «С чего стоит начать?», зачастую отличают сильного специалиста.

Глава 2. Карьерный рост

Кто отвечает за профессиональное развитие

Инсайты.

-

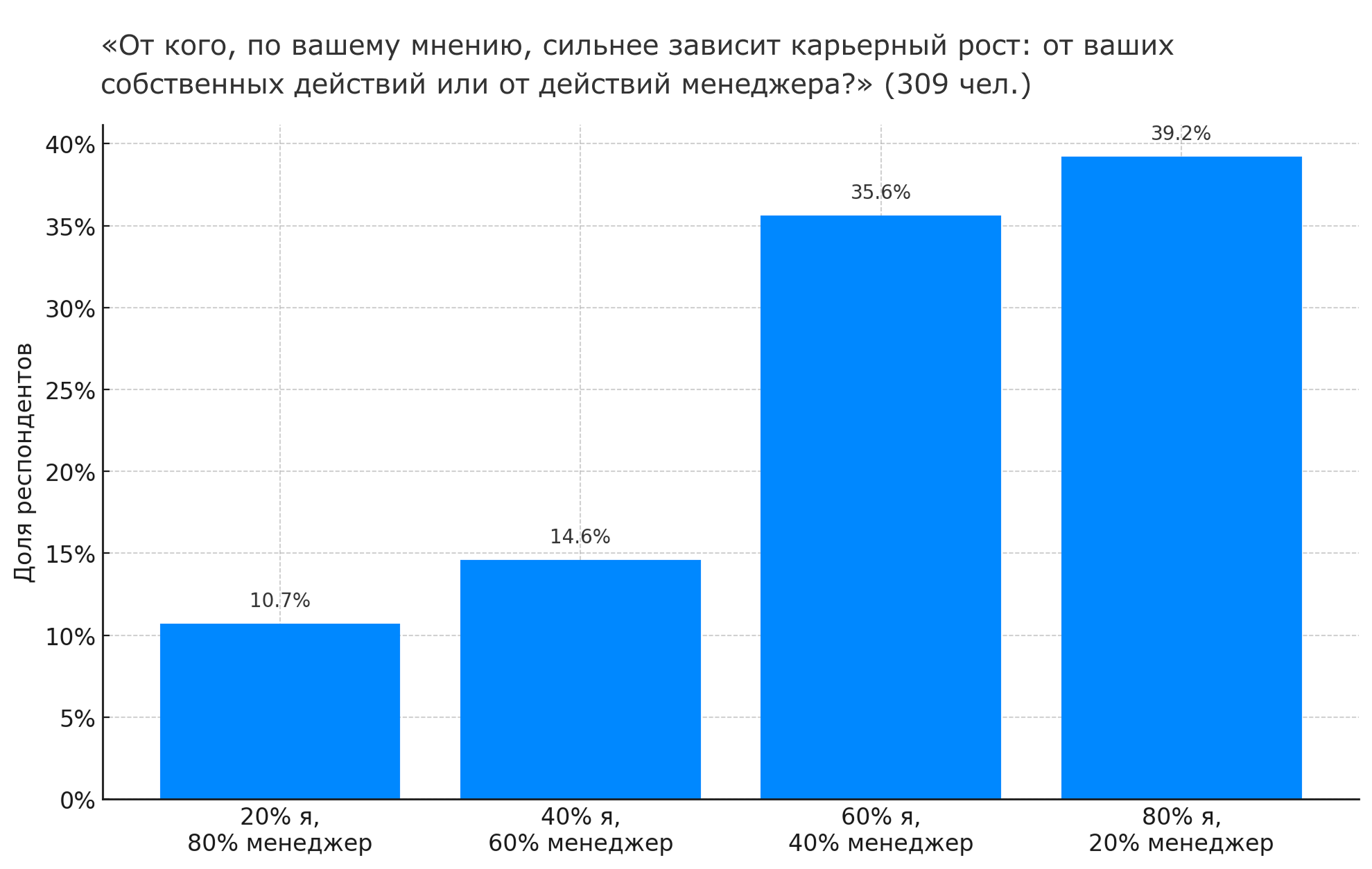

75% дизайнеров считают, что несут большую часть (> 60%) ответственности за собственное развитие.

-

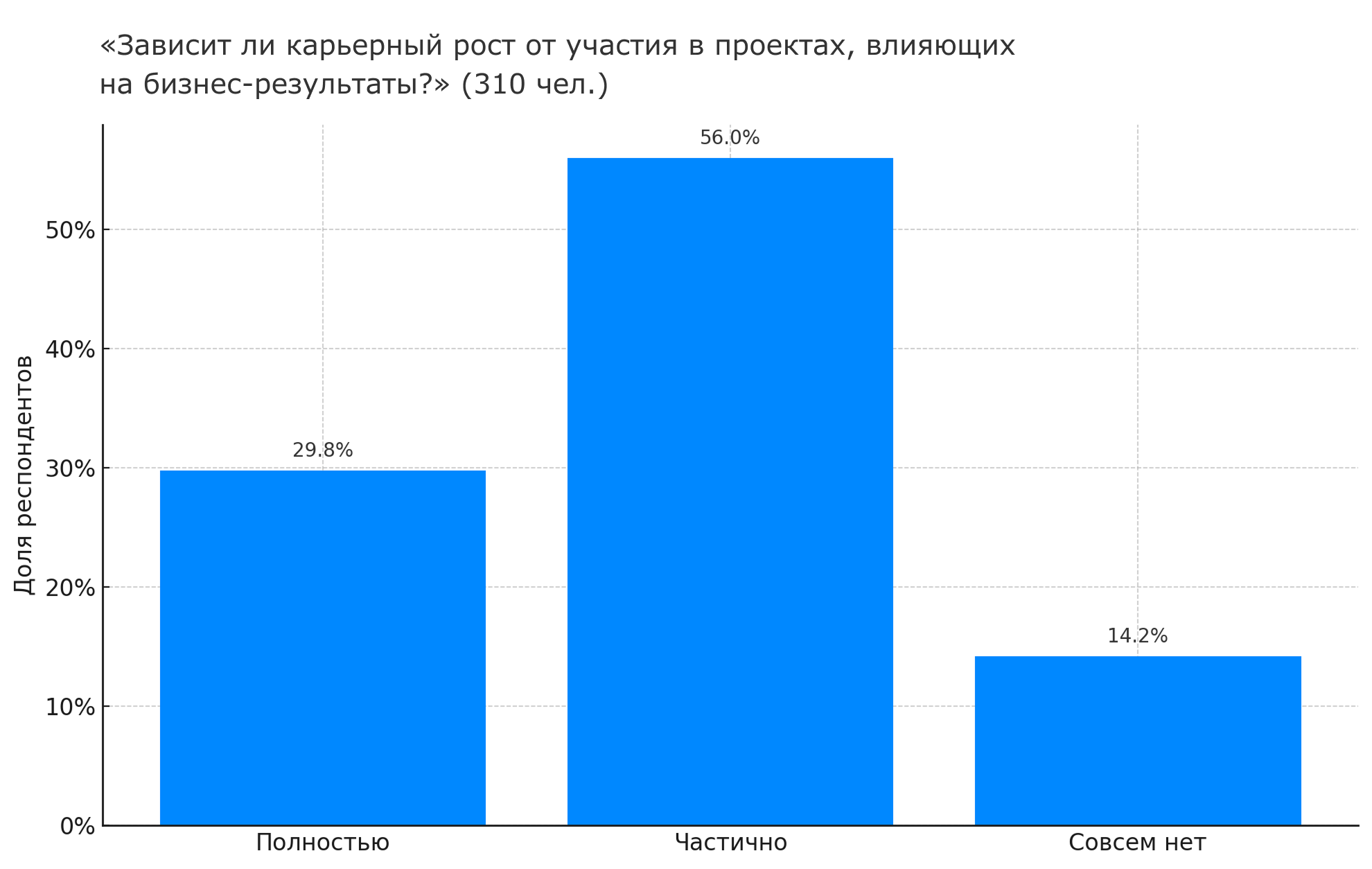

86% дизайнеров чётко понимают, что ключ к росту — участие в проектах, напрямую влияющих на бизнес-метрики.

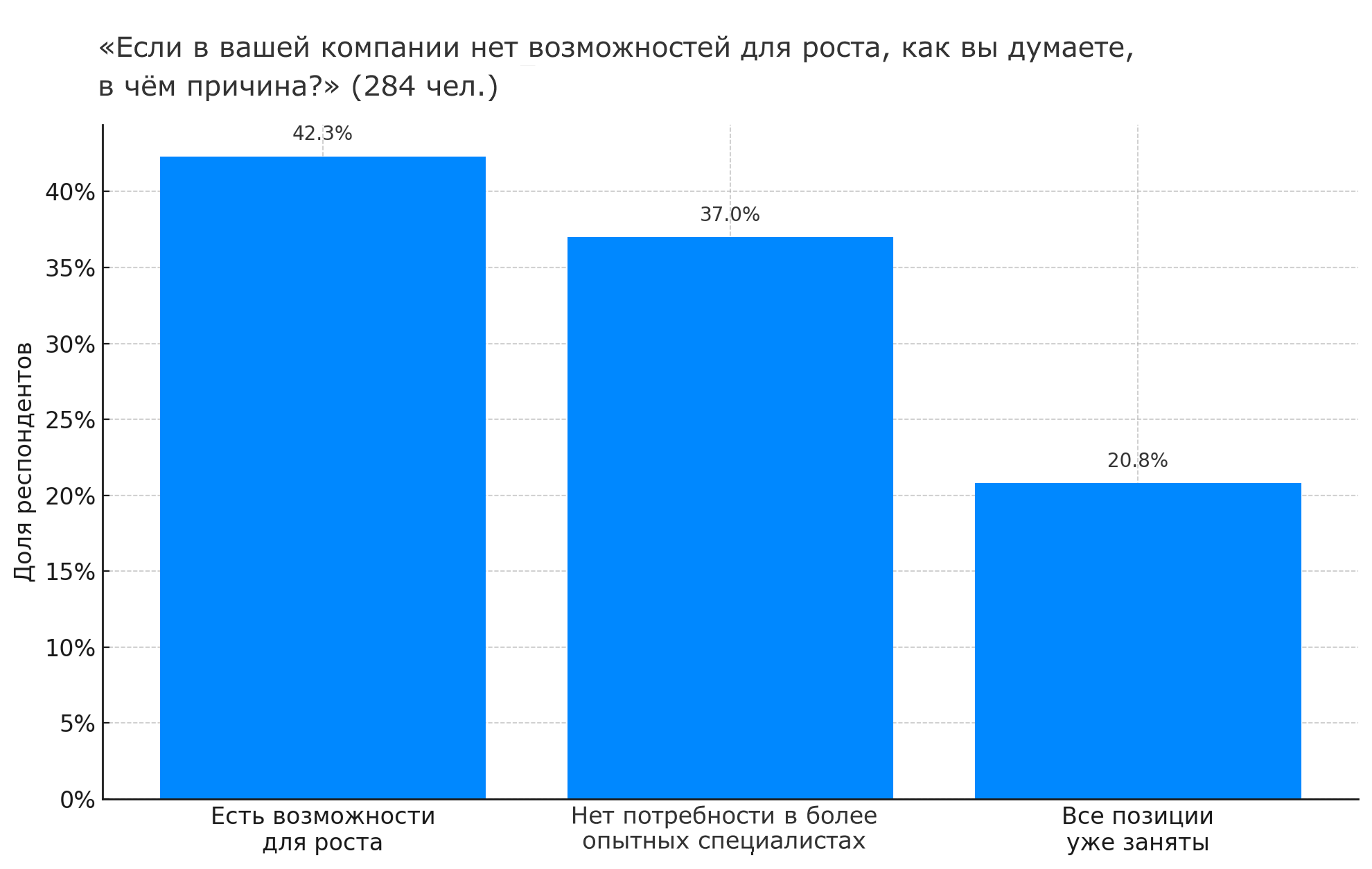

Из этой статистики получается портрет зрелого и проактивного профессионала, который готов брать на себя ответственность и знает, что нужно делать для достижения результата. Несмотря на это, 58% опрошенных не видят возможностей для карьерного роста. Почему так получается? Всё дело в барьерах рабочей среды:

-

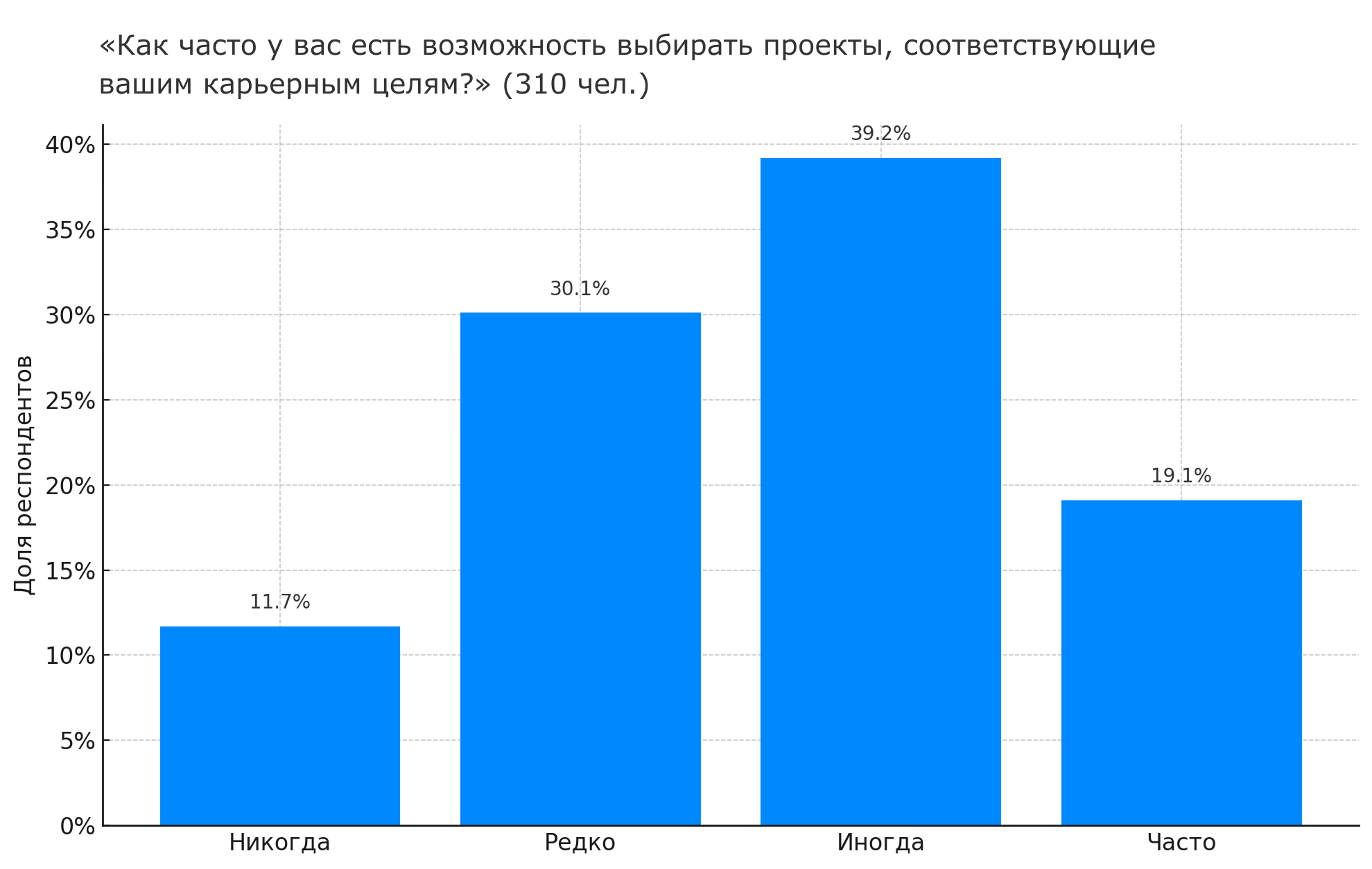

Барьер возможностей: только 19% дизайнеров получают шанс регулярно работать над теми самыми задачами, которые влияют на бизнес.

-

Барьер ясности: треть (34%) специалистов не видит чётких путей для развития в своей компании, сталкиваясь со «стеклянным потолком».

-

Барьер навигации: 81% называют нехватку обратной связи от руководства одним из главных препятствий для роста.

Когда мы накладываем эти два образа друг на друга, мы наблюдаем несоответствие между карьерными амбициями и возможностями среды. Мотивированный и зрелый дизайнер, готовый брать на себя ответственность, нередко сталкивается с организацией, где сложно понять приоритеты, получить конструктивную обратную связь или сориентироваться в возможностях для роста.

Ответственность за прохождение через эти сложности, конечно же, лежит на дизайнере. Но когда среда становится прозрачнее и поддерживает движение вперёд, выигрывает не только человек, но и команда.

И что с этим делать?

Дизайнерам.

«Влиять на бизнес» — это про навыки коммуникации и аргументации. Важно не ждать, пока дадут «интересный проект», а научиться находить его самому и доказывать его ценность в цифрах и фактах.

Компаниям и руководителям.

Создавать прозрачную систему вместо того, чтобы полагаться на проактивность дизайнеров. Это включает в себя: регулярные сессии обратной связи, разработку понятных карьерных треков (включая горизонтальный, экспертный рост) и самое главное, — сознательное вовлечение дизайнеров в работу над задачами, напрямую связанными с бизнес-целями.

Как бороться с выгоранием

Инсайты.

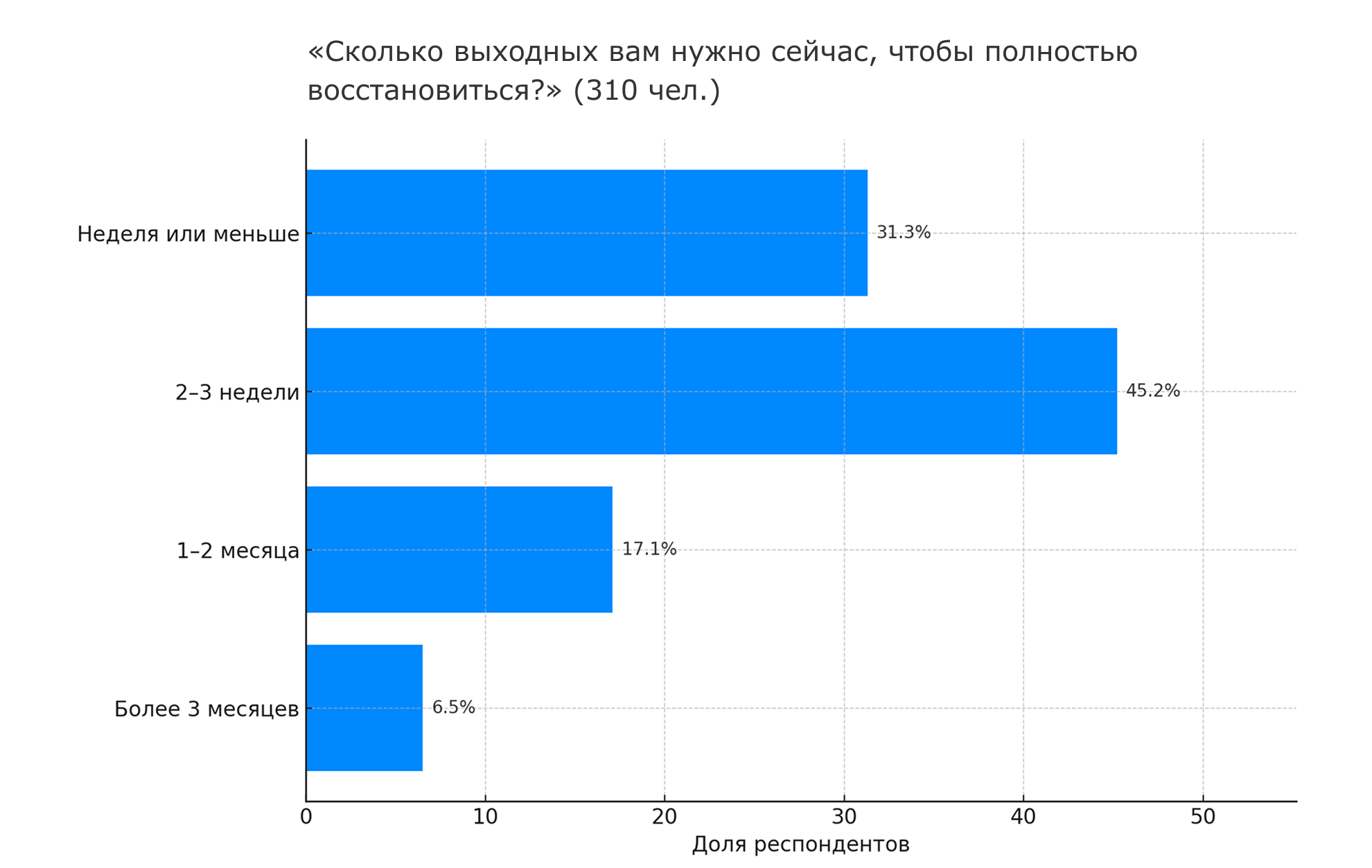

- Около 75% дизайнеров признаются, что им нужен отдых до трёх недель, чтобы восстановиться. Причём почти половине (45%) требуется минимум две недели. Ещё примерно четверти (24%) нужен месяц или больше.

Масштаб проблемы выгорания в индустрии огромен. При этом потребность в отдыхе почти не зависит от региона.

Топ-3 причин выгорания — это фундаментальные проблемы рабочей среды.

-

Стресс и нереалистичные дедлайны (35%).

-

Размытые ожидания и зоны ответственности (34%).

-

Негативная обстановка и конфликты (31%).

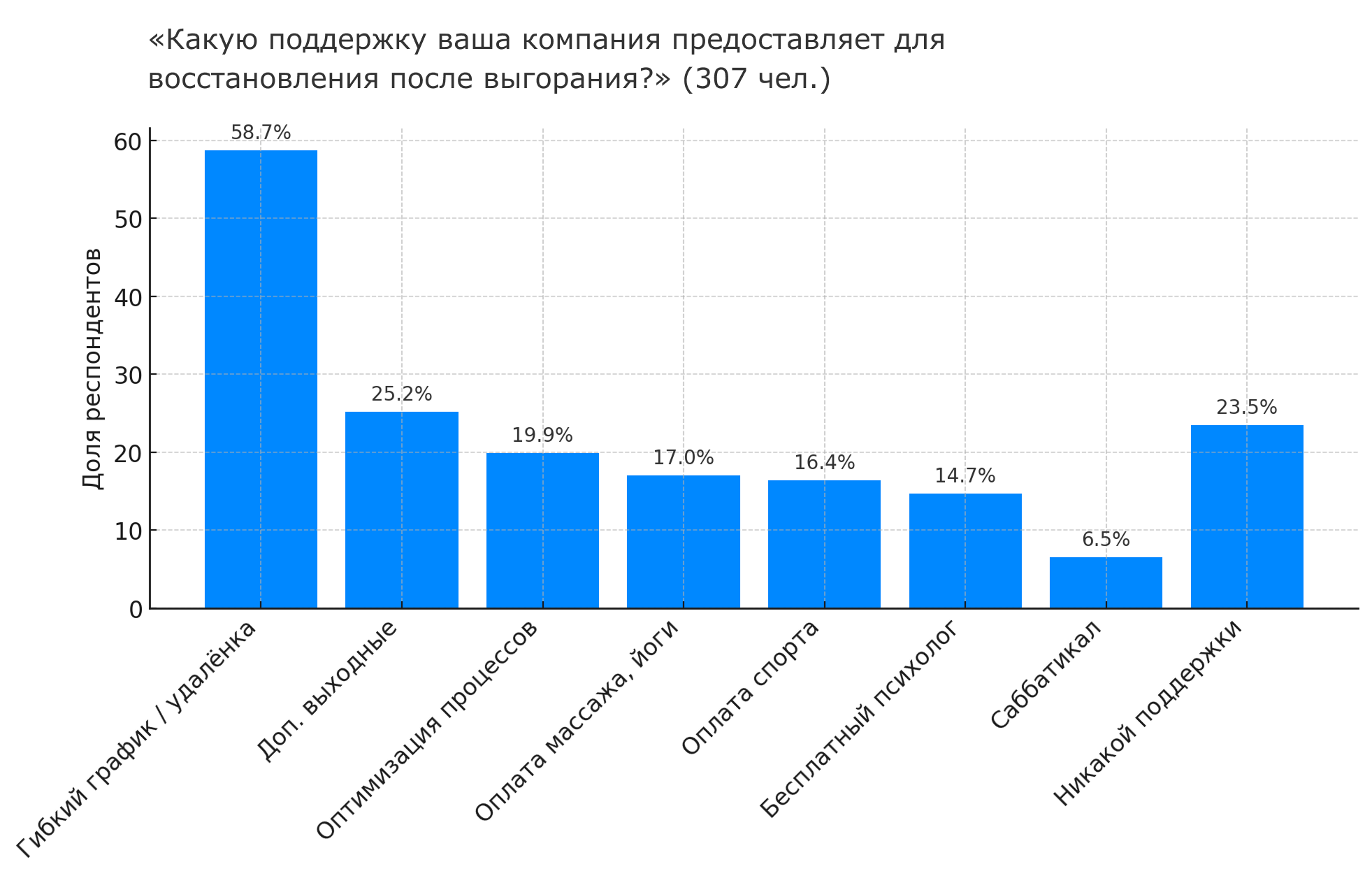

Крупные корпорации чаще других инвестируют в дополнительные бенефиты, такие как фитнес и психолог, тогда как в стартапах системная поддержка часто отсутствует. Но вот какая из этого рождается гипотеза: если основные причины связаны с дедлайнами, ожиданиями и негативной обстановкой, точно ли йога и психолог — это лекарства, а не обезболивающее?

Безусловно, это важные составляющие в работе с переживанием стресса и нереалистичных ожиданий. Но если после серии йоги на саббатикале дизайнер всё также возвращается в стресс и конфликты, наше обезболивающее перестаёт иметь долгосрочные последствия.

И что с этим делать?

Лучшее средство от выгорания — порядок и предсказуемость. Для руководителей это прямой сигнал: инвестиции во внедрение чётких зон ответственности, прозрачное планирование и адекватную оценку сроков — самая эффективная стратегия по сохранению ментального здоровья и продуктивности команды. То же справедливо и для дизайнеров: развитие навыков селф-менеджмента и умение выстраивать границы помогут создать более комфортную рабочую среду.

Как дизайнеры воспринимают свою профессию

Инсайты.

-

Большинство дизайнеров хотели бы научиться менеджерским навыкам и презентации идей.

-

Наименее охотно дизайнеры занимаются рутинными задачами.

Больше всего дизайнерам не нравится поддерживать порядок в файлах (что отметил почти каждый четвёртый, 24%) и ходить на встречи (23%). Эта усталость от рутины — не просто жалоба, а запрос на новую роль.

Специалисты хотят развивать навыки менеджмента (60%) и презентации идей (47%). Можно предположить, что за желанием развивать «лидерство» стоит не столько стремление управлять людьми, сколько желание масштабировать своё влияние: формировать стратегию, убеждать стейкхолдеров и вести за собой проекты, меняющие бизнес. Для опытных дизайнеров это логичный шаг, когда быть лучшим исполнителем для дальнейшего роста уже недостаточно.

Правда, далеко не все специалисты разделяют увлечённость своих коллег бизнес-показателями. Как отметил один из участников исследования: погоня за метриками порой убивает креативность.

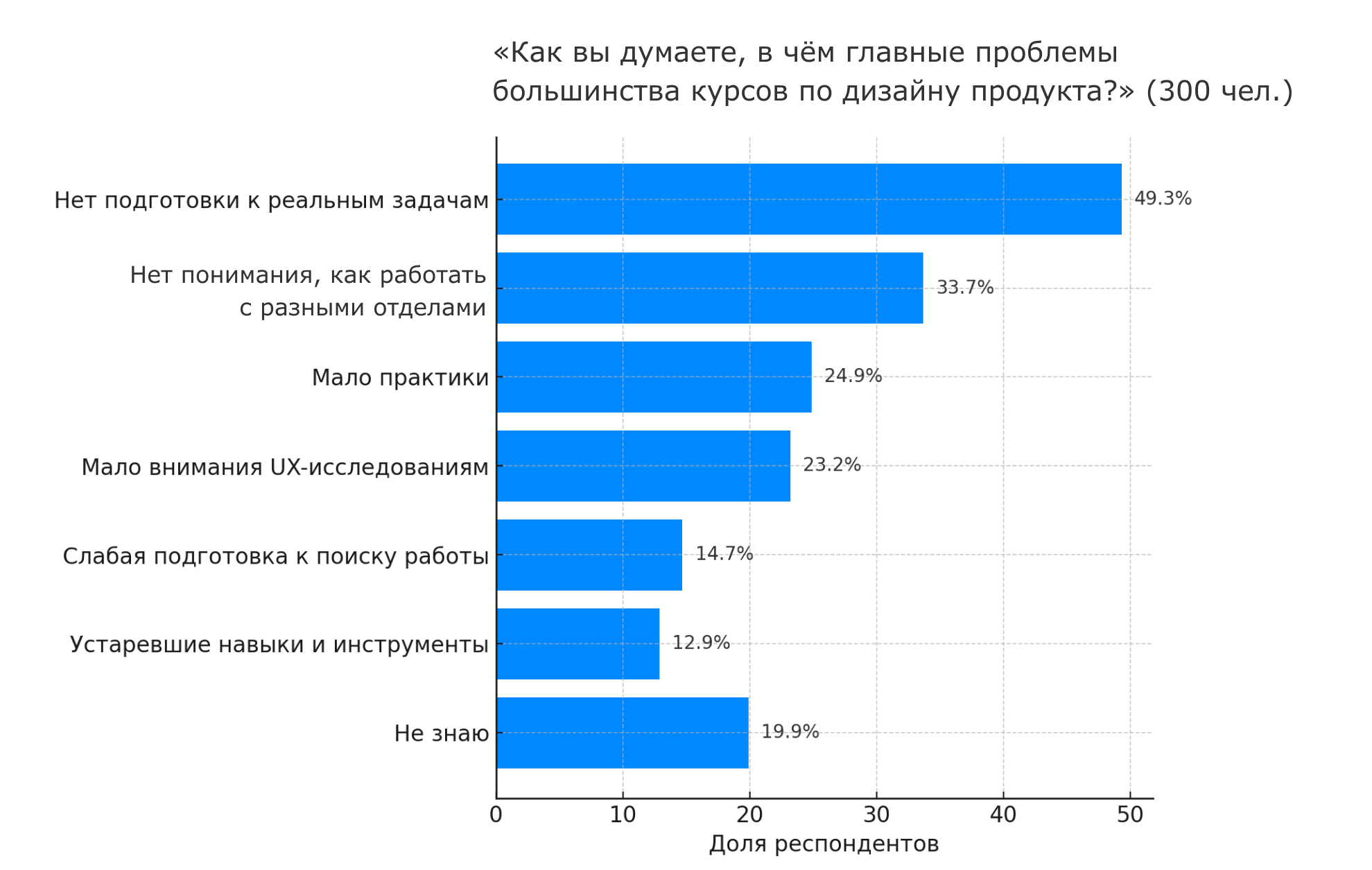

При этом образовательные программы (по данным нашего исследования) едва ли отвечают запросам дизайнеров на профессиональное развитие. Практически каждый второй опытный специалист (49%) критикует существующие курсы за то, что они не готовят к реальным рабочим задачам и не дают тех самых «мягких» и управленческих навыков, которые необходимы для эффективной работы в команде.

И что с этим делать?

Дизайнерам.

Путь к росту сегодня лежит не столько в совершенствовании hard skills, сколько в развитии навыков, позволяющих влиять на процессы, продукт и команду.

Компаниям.

Опытный дизайнер — это ценный актив, способный на большее, чем просто выполнение задач. Компаниям жизненно необходимо создавать среду для такого роста: внедрять внутренние программы обучения «мягким» навыкам и создавать прозрачные карьерные треки.

Разочарованность в образовании

Мы также задали участникам открытый вопрос об их опыте обучения дизайну. Несмотря на множество различий — на уровне географии, языка и профессионального опыта — критика оказалась удивительно схожей: речь идёт не о конкретных школах, а о системных сбоях в самой модели современного образования.

Главные проблемы, которые упоминались чаще всего.

1. Разрыв с реальностью: многие курсы дают «воздух» вместо настоящих задач. Обучение оказывается удобным продуктом для потребления, но не даёт навыков для реальной среды. Один из респондентов сформулировал это так:

“Design courses are a ready-made product for consumption. You use them and forget about them. But real knowledge is an endless process where you invest, explore, and grow”.

2. Слабый фидбек: даже на платных программах менторы редко вникают в работу. Комментарии остаются формальными, и обучение теряет смысл:

“Vague reviews. Superficial comments that don’t really help you grow”.

3. Переизбыток и фрустрация на старте: индустрия курсов штампует всё больше выпускников — а рабочих мест не становится больше. Это создаёт перегретый вход, где выигрывают немногие.

И что с этим делать?

Дизайнерам.

Курсы — это лишь часть пути. Важно дополнять их самостоятельной практикой, рефлексией после отказов, поиском стажировок и менторства. Тот, кто действует стратегически, быстрее оказывается в профессии, чем тот, кто просто доходит до финального урока.

Руководителям.

Если у компании есть ресурсы — внутреннее менторство даёт больше, чем любой внешний курс. Хотя, разумеется, если ресурсов нет — разумнее честно нанимать готовых специалистов, не имитируя обучение внутри. И это тоже нормально.

Образовательному сообществу.

Вместо общих курсов по «дизайну» есть запрос на узкоспециализированные и глубокие форматы: разборы реальных задач, рабочих процессов, фидбэк. Неважно, будет это лекция, серия постов или небольшой курс — если материал приносит прикладную пользу и подталкивает к рефлексии, это уже ценный вклад.

Глава 3. Поиск работы и карьерные угрозы

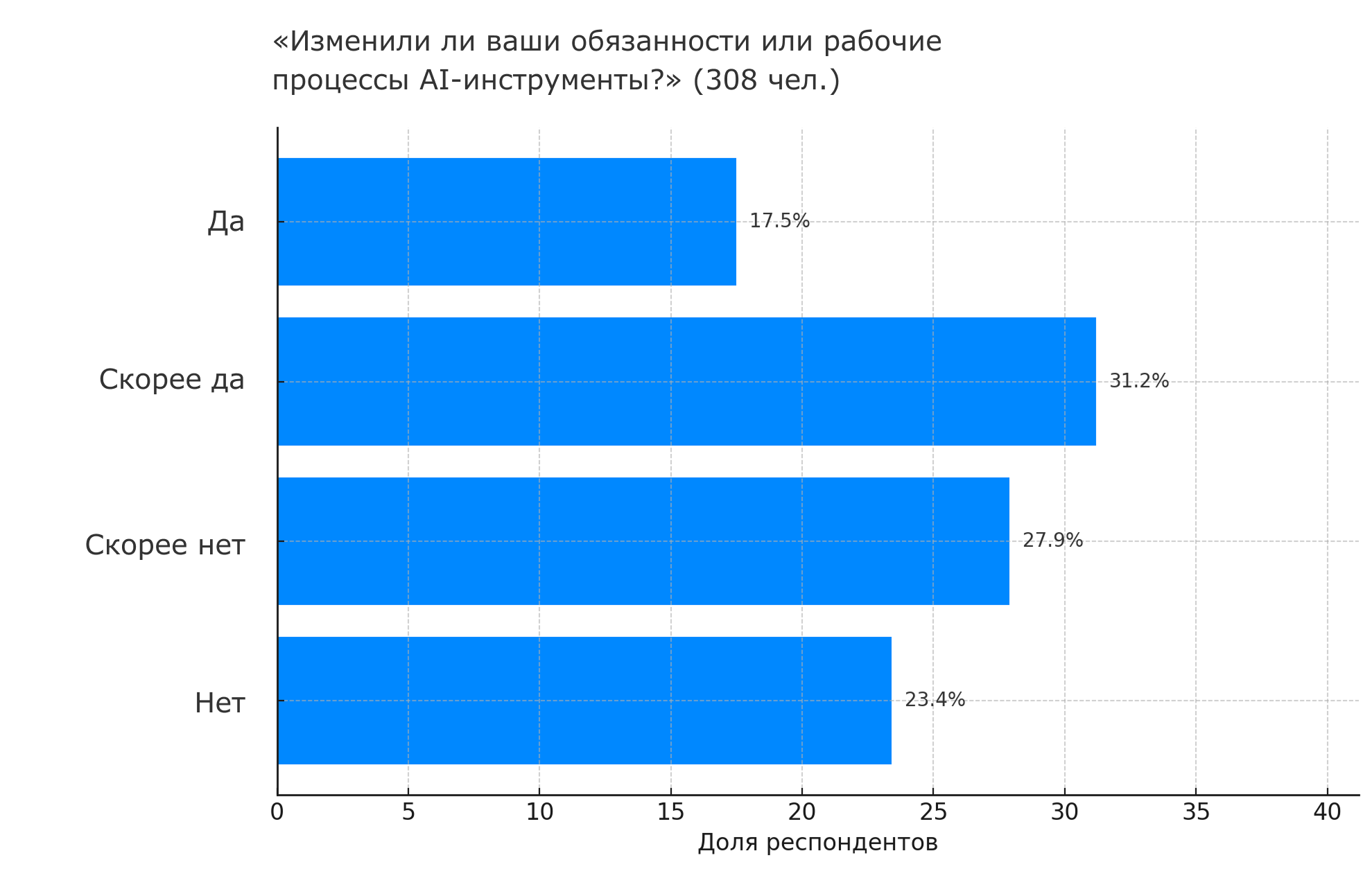

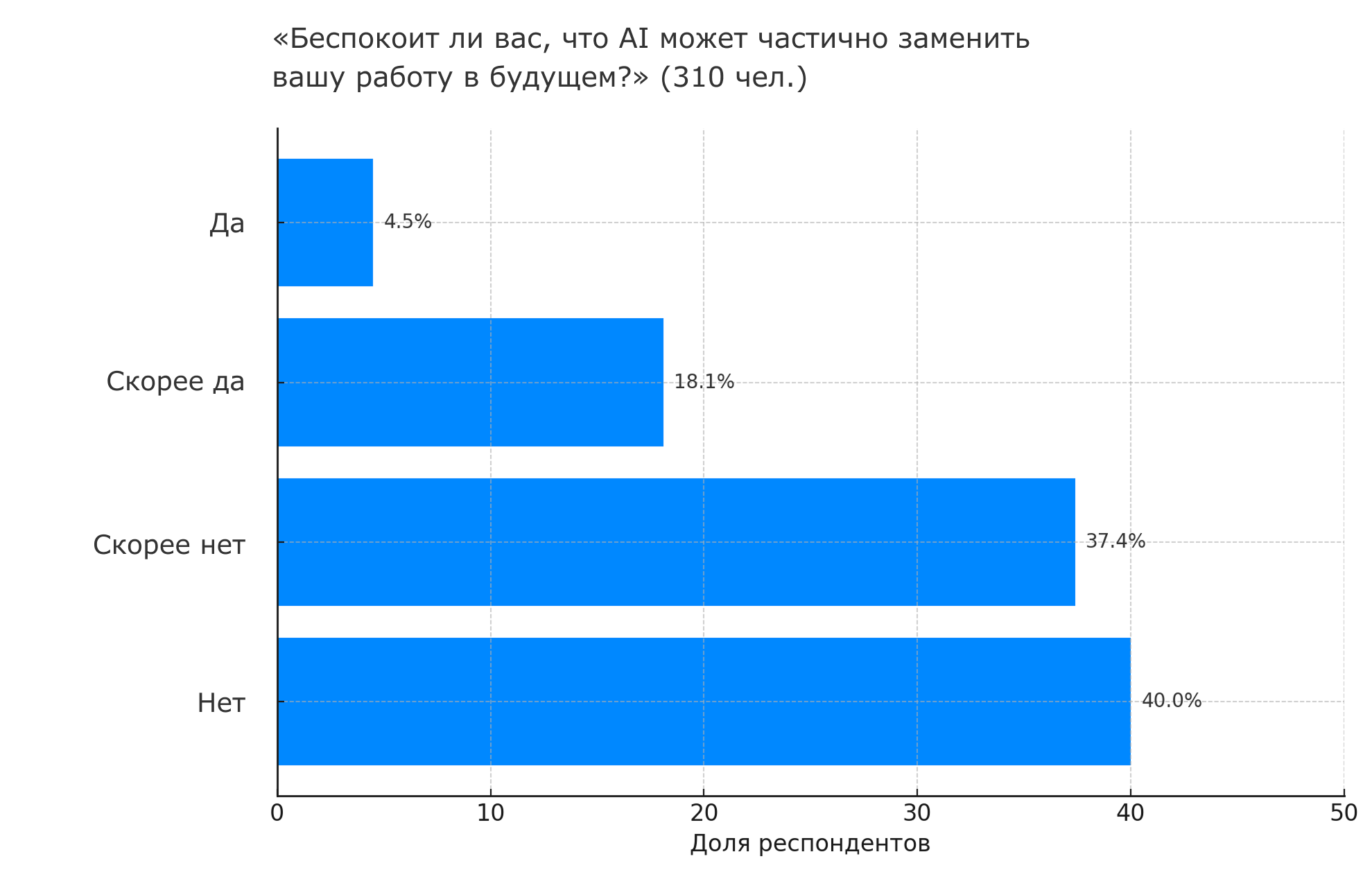

Отношение к AI

Инсайты.

- Большинство дизайнеров видят в AI не конкурента за рабочее место, а скорее потенциального компаньона.

Вопреки популярным опасениям, данные рисуют картину прагматичного спокойствия. Важно подчеркнуть, что наше исследование сфокусировано на продуктовых дизайнерах, и именно в этой среде подавляющее большинство (77%) не видит в AI прямой угрозы для своей карьеры. Этот взгляд подтверждает практика: случаи, когда AI действительно заменил специалиста, единичны и находятся на уровне статистической погрешности.

Однако отсутствие страха не равно игнорированию — почти половина продуктовых дизайнеров (49%) ощутила влияние AI на свою работу и активно внедряет новые инструменты в свои процессы.

«Я был бы рад, если бы кто-нибудь придумал AI, который расставляет кнопки на экране за меня. Я приношу ценность компании, решая проблемы и, в особенности, придумывая нестандартные решения», — поделился с нами один из опрошенных.

Похоже, что сегодня продуктовые дизайнеры видят в AI не конкурента за рабочее место, а мощный инструмент-помощник, способный взять на себя рутинные задачи. Вопрос не в том, заменит ли AI дизайнеров, а насколько эффективнее станут дизайнеры, использующие AI.

Конечно, эти данные отражают ситуацию на начало 2025 года. Учитывая скорость развития технологий, будет интересно посмотреть, как эти настроения изменятся в будущем.

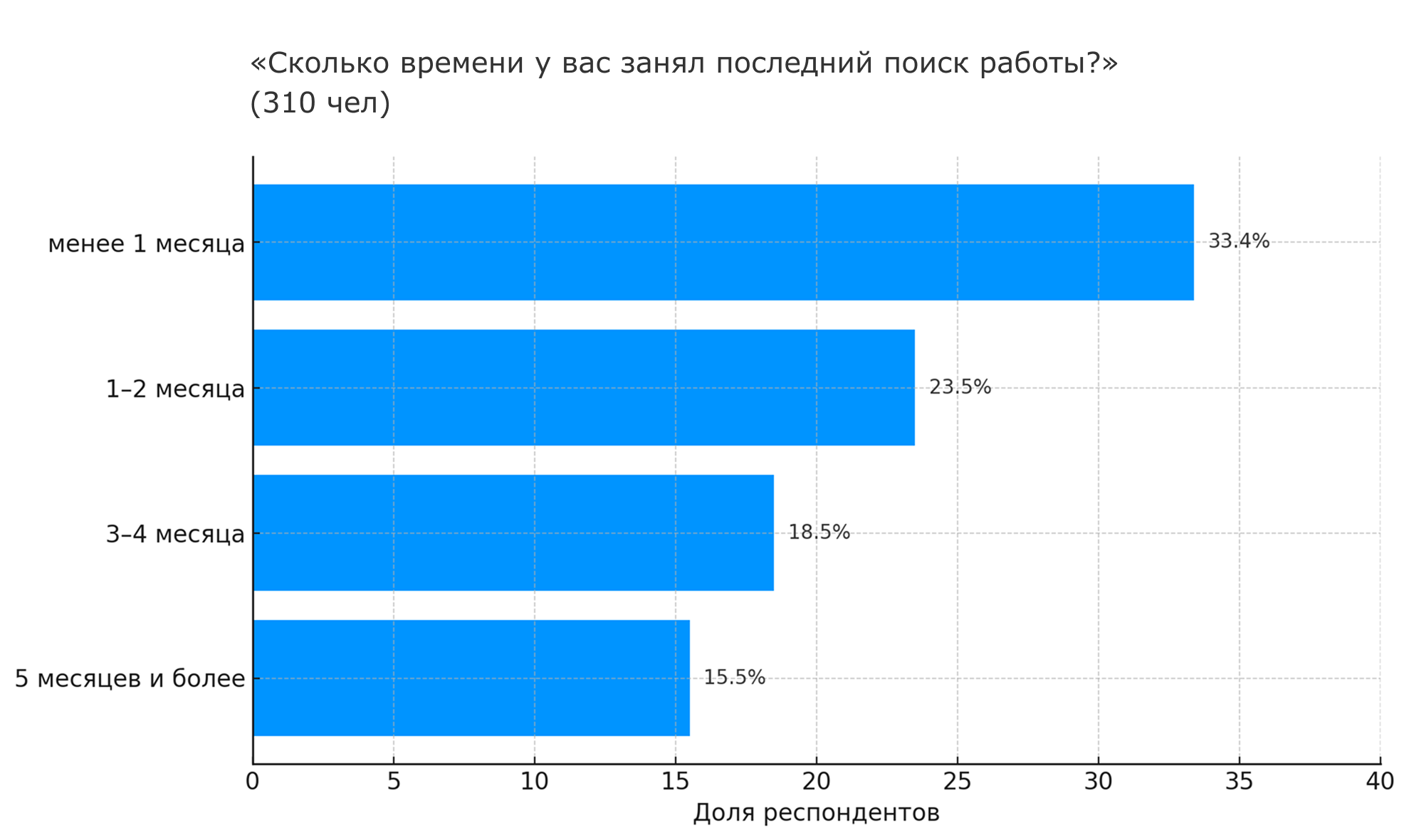

Поиск работы и фидбэк после собеседований

Инсайты.

-

У специалистов из Европы процесс поиска работы в 2024 году занимает всё больше времени.

-

В то же время в России/СНГ около половины опрошенных смогли сменить работу менее чем за месяц.

-

Большинство дизайнеров жалуются на отсутствие должного фидбека от потенциального работодателя.

Главными сложностями, которые встречаются на их карьерном пути, дизайнеры назвали высокую конкуренцию, которая пугает больше половины специалистов (57%), и риск столкнуться с токсичным менеджментом (37,5%).

Поиск работы стал заметно дольше. В 2021–2023 годах почти три четверти европейских дизайнеров (74%) находили новую работу за два месяца или быстрее. В 2024 году так быстро удалось это сделать лишь 47%.

Доля «длинных» поисков — три месяца и больше — выросла в два раза, с 26% до 53%. Это хорошо объясняет общее ощущение: «раньше было проще» — не только на уровне эмоций, но и по фактам. Конкуренция растёт, а неопределённость всё чаще затягивается.

Похожая картина наблюдается и в США: сроки найма увеличились, а неопределённость стала новой нормой. Хотя различия между регионами статистически незначимы, общий тренд очевиден: дизайнеры всё чаще сталкиваются с затянутыми процессами, получая меньше обратной связи и гарантий.

На этом фоне выделяется регион Россия/СНГ: 49% дизайнеров там находят новое место работы менее чем за месяц. Возможно, дело в более коротких пайплайнах — кандидаты быстрее получают либо оффер, либо отказ, без затяжных циклов.

Наиболее трудоёмкими этапами кандидаты называют проектирование в реальном времени (whiteboarding, 39%) и выполнение тестового задания (31%). Эти этапы требуют максимальной концентрации и энергии, но сами по себе не воспринимаются как сбой — скорее как естественная часть отбора.

А вот отсутствие обратной связи — уже системная проблема. Только 9% респондентов считают, что получили её в достаточном объёме, треть (35%) — не получили вовсе. Это напрямую влияет на восприятие компаний: 59% кандидатов признаются, что из-за этого их мнение о работодателе ухудшилось.

Также почти половина опрошенных сталкивались с трудностями, связанными с недостатком опыта в конкретной индустрии — например, в финтехе. Это дополнительный фактор неопределённости, который снижает уверенность кандидата в процессе собеседований.

Опрос подтверждает: процесс поиска работы в дизайне остаётся энергозатратным, с высоким уровнем неопределённости. В таких условиях особенно важны ясные процессы и уважение к кандидатам: для компаний — это часть репутации, для дизайнеров — способ сохранить ориентиры.

При этом у соискателей остаются точки влияния. Доменная экспертиза — один из них. Пет-проекты, консультации или публикации в нужной сфере помогают не только дополнить портфолио, но и чувствовать себя увереннее.

Слепые зоны: что осталось за рамками вопросов

Даже в хорошо структурированном исследовании всегда остаются неохваченные зоны. На вопрос: «Есть ли что-то важное, что мы не затронули?» мы получили десятки ответов, которые помогают увидеть менее очевидные сложности в профессии. Вот четыре темы, которые встречались чаще всего.

Размытие специализации и должностных обязанностей: «Рынок ждёт, что дизайнер будет уметь всё — ресёрч, стратегию, аналитику, UI, моушен. Это нереалистично и мешает расти вглубь».

Карьерный тупик и дискриминация: «Если ты работал в финтехе — всё, ты навсегда финтех-дизайнер. Все хотят нанимать копии себя, а не смотреть на потенциал».

Ощущение маргинальности роли: «У нас финальные решения принимает CEO по своему вкусу. Иногда чувствуешь себя не специалистом, а экстрасенсом».

Проблемы формата работы: «Было бы интересно узнать, сколько выходных на самом деле берут дизайнеры. Ментальное здоровье — это не опция, а необходимость».

Заключение

Это исследование помогает взглянуть на профессию продуктового дизайнера как на сложную систему, в которой личная мотивация сталкивается с барьерами среды, а профессиональная осознанность — с отсутствием условий для роста.

Один из главных выводов, который можно сделать из этого исследования: многие проблемы носят системный характер, вне зависимости от региона или типа компании и дизайн-команды.

Системные проблемы не решаются за один день и по воле одного человека. Чтобы среда менялась, нужны усилия с разных сторон: дизайнеры могут работать над собой, лидеры — над командными процессами, сообщество — над открытым диалогом. Мы не решим всё сразу, но можем двигаться в сторону честной, устойчивой, зрелой профессии.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Ваши статьи присылайте нам на 42@cossa.ru. А наши требования к ним — вот тут.