Почему фаундер — лучший маркетолог: история провалов и роста B2B-продукта

Как основатель компании стал первым продавцом.

Руслан Гатиятов, IT-предприниматель и основатель платформы Глабикс, рассказывает, как строить маркетинг B2B-продукта с нуля — без бюджета, подрядчиков и готовых решений. Почему стандартные каналы не сработали и что изменилось, когда начали говорить с клиентами «по-человечески».

Когда запускаешь сложный B2B-продукт, кажется логичным пойти по шаблону: реклама, лендинг, подрядчики, автоматизация. Мы тоже так думали. Но в реальности всё пошло иначе.

Рынок молчал, каналы не давали заявок, коммуникация не цепляла. Пока мы не поняли, что маркетинг — это не про лиды, а про смысл.

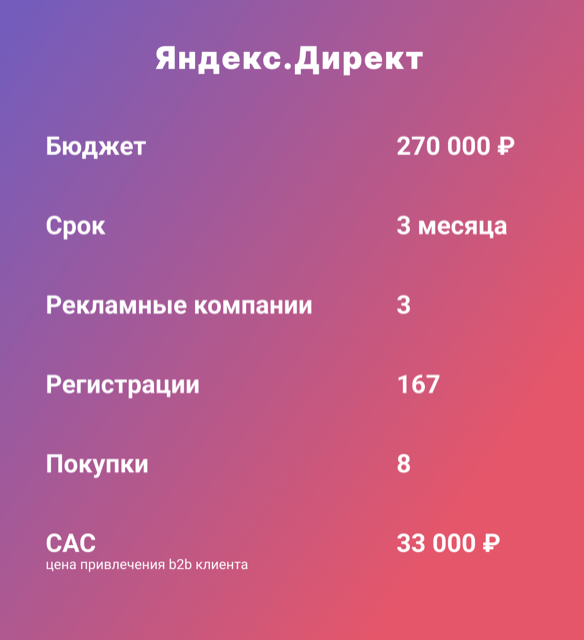

Первичная валидация: что дал Яндекс Директ, а чего не смог

На определённом этапе каждый стартап сталкивается с вопросом: как быстро и объективно понять, нужен ли продукт рынку. Мы начали с очевидного шага — проверки спроса через Яндекс Директ. Это простое и понятное с технической точки зрения решение помогло нам выявить первые стратегические ошибки.

Почему выбрали Директ на старте

Идея казалась логичной. Наш продукт — B2B-платформа, ориентированная на компании, которые уже осознали проблему и находятся в поиске её решения. Значит, нам нужно было появиться именно в момент запроса. Яндекс Директ подошёл идеально: платформа позволяет «поймать» пользователя в тот момент, когда он формулирует свою боль и активно ищет выход.

Мы не тратили время на сложные креативы. Настроили базовые рекламные кампании, использовали простые ключевые фразы и добавили типичные поисковые запросы. На лендинге — минимум текста, короткий оффер и пара кнопок. Наша цель не была в продаже. Мы хотели проверить интерес: понять, откликнется ли кто-то.

Что показал Яндекс Директ: иллюзия интереса и ошибки коммуникации

Поначалу всё выглядело обнадёживающе. Клики шли стабильно, их стоимость оказалась ниже ожидаемой, а CTR показывал, что объявления вызывают интерес. Но заявок не было.

Так мы получили неприятный, но важный удар по нашей уверенности. Мы смотрели на рост трафика, изучали графики и не понимали, почему никто не оставляет заявку. Ни одного контакта и клика по целевой кнопке. Казалось, мы начали разговор, а собеседник встал и ушёл, не сказав ни слова.

Пришло первое серьёзное осознание: метрики вроде кликов и показов — не валидация продукта. Это всего лишь движение внутри рекламной платформы. Можно получать сотни переходов, но если не донести до пользователя понятного посыла, повода для действия или чувства доверия, то всё это бессмысленно. Проблема оказалась не в рекламе, а в нашей коммуникации.

Мы узнали, как сильно наше представление о продукте расходится с восприятием аудитории. Яндекс Директ не дал нам заявок, но дал гораздо больше:

-

Контекст, в котором люди сталкиваются с нашей темой.

-

Скорость принятия решений.

-

Значимость первого месседжа.

-

И главное — понимание, что интерес на уровне клика не означает интерес к продукту.

Провальные каналы: когда готовые решения не работают

После эксперимента с Яндекс Директом мы поняли, что просто вливать бюджет в рекламу — не вариант. Нужен другой подход. Мы решили использовать уже существующие каналы, которые, по идее, «должны работать». В теории они обещали быстрый приток лидов. На практике — лишь расфокус и потеря времени.

Почему не сработали стандартные каналы

TenChat: мимо аудитории. Первым каналом стал TenChat. Мы рассчитывали, что там присутствуют руководители малого и среднего бизнеса — наша целевая аудитория. Публиковали посты, запускали нативные материалы, участвовали в обсуждениях.

Результат — ноль диалогов, ни одного живого контакта. Только лайки от ботов и консультантов, предлагающих услуги по SMM.

Аутсорс-продажи: потеря контроля. Мы попробовали передать продажи на аутсорс. Нам обещали доступ к базе, проверенные скрипты и опыт по нужным сегментам.

Реальность оказалась другой: десятки звонков с запутанными аргументами, нецелевые разговоры и испорченное первое впечатление о продукте. Контроль над коммуникацией был полностью утерян.

Холодный аутрич: чуть лучше, но всё ещё мимо. Последняя попытка — холодные рассылки в LinkedIn и на почту. Всё делали самостоятельно: собирали базу, писали тексты, тестировали заходы.

Результат — немного лучше. Появились пара ответов и одно демо. Но без глубокого понимания специфики клиента даже этот подход оказался бесполезным — слишком поверхностно.

Проблема была не в маркетинговых каналах. Каждый из них может работать эффективно — просто не для нашего продукта на данном этапе. Неудачи были связаны с тем, что внешние специалисты не могли рассказать о нашем продукте так, чтобы заинтересовать клиента.

Мы пытались наладить коммуникацию с «холодной» аудиторией без контекста. Это всё равно что предлагать операцию человеку, который не знает о своей болезни. Сначала нужно объяснить диагноз, а только потом — зачем нужно лечение.

Что дало это погружение

Парадокс: эти неудачи принесли больше пользы, чем любой трафик. Мы наконец поняли, что проблема не в маркетинговых каналах, а в том, как мы объясняем свой продукт.

Этот период стал поворотным. Мы прекратили хаотичные запуски и начали выстраивать системную экспертизу. Появился чёткий фреймворк: кому, что и как говорим.

Мы начали изучать ситуацию клиента. Как он живёт, какие у него есть тревожные сигналы, почему он может не поверить нам с первого раза. Так мы поняли, как клиент принимает решения.

Разворот внутрь: личные продажи как путь к пониманию клиента

После череды неудач стало очевидно, что никто, кроме нас, не способен объяснить продукт так, чтобы он зацепил клиента. Ни подрядчики, ни готовые скрипты, ни шаблонные подходы не работают. Мне пришлось выйти на рынок лично. Не через лендинги, а вживую. Так начались личные продажи.

Как личные продажи изменили понимание продукта

Это не был стратегический ход — скорее, вынужденная мера. Мы поняли, что для дальнейшего развития нужен контакт с людьми. Только так можно почувствовать, что клиент слышит, что ему откликается, а что вызывает скуку или раздражение.

Пришлось выйти из зоны комфорта — звонить, писать, договариваться о демонстрациях. Без красивых презентаций — только суть продукта. Эти первые разговоры были нервными и часто неудачными. Клиенты говорили: «Непонятно», «Слишком сложно», «А зачем вообще это нужно?». Мы уходили с ощущением полного провала. И это было полезно.

Потому что каждый отказ — это увеличительное стекло для слабых мест продукта. Мы начали заново: упростили язык и сократили воронку продаж.

Вместо абстрактных «возможностей платформы» стали рассказывать конкретные истории. «Вот как бухгалтерия автоматизировала три часа работы в день», «Вот как один клиент сократил количество ошибок на 40%». Превратили демонстрации продукта из презентаций в живые разговоры.

Продажи как исследование, а не навязывание

Ключевой сдвиг произошёл, когда мы изменили цель встреч. Не продать, а понять. Мы стали больше спрашивать и меньше рассказывать. Слушали, записывали, сопоставляли. Разговоры превратились в источник гипотез, а не просто в попытки заключить сделку. Так мы изменили сценарий продаж.

Появилось уважение к клиенту как к соавтору. Он не объект воронки продаж, а партнёр в создании ценности. Когда мы это приняли, общение стало другим — честным, осмысленным и глубоким.

Перепаковка ценности: от «записи экрана» к платформе коммуникации

Даже когда функциональность работала, продукт оставался невидимым. Нас слушали, кивали и не возвращались. Причина была не в возможностях, а в языке: мы говорили о себе, а не о клиенте. Это подтолкнуло нас к пересборке смыслов.

Что именно не работало в коммуникации

На старте мы позиционировали продукт как «умную систему для записи экрана и анализа работы сотрудников». По сути, это был набор технических функций. Такие формулировки не вызывали никакой реакции.

Мы говорили на языке возможностей: «захват видео», «таймлайны задач», «автоматизация метрик». Но клиенты слышали в этом сложность, контроль, подозрения. А хотели они ясности, прозрачности и экономии времени.

Этот разрыв стал очевиден только в ходе живых диалогов. Именно там мы начали искать настоящие слова и смыслы, которые находили отклик у людей.

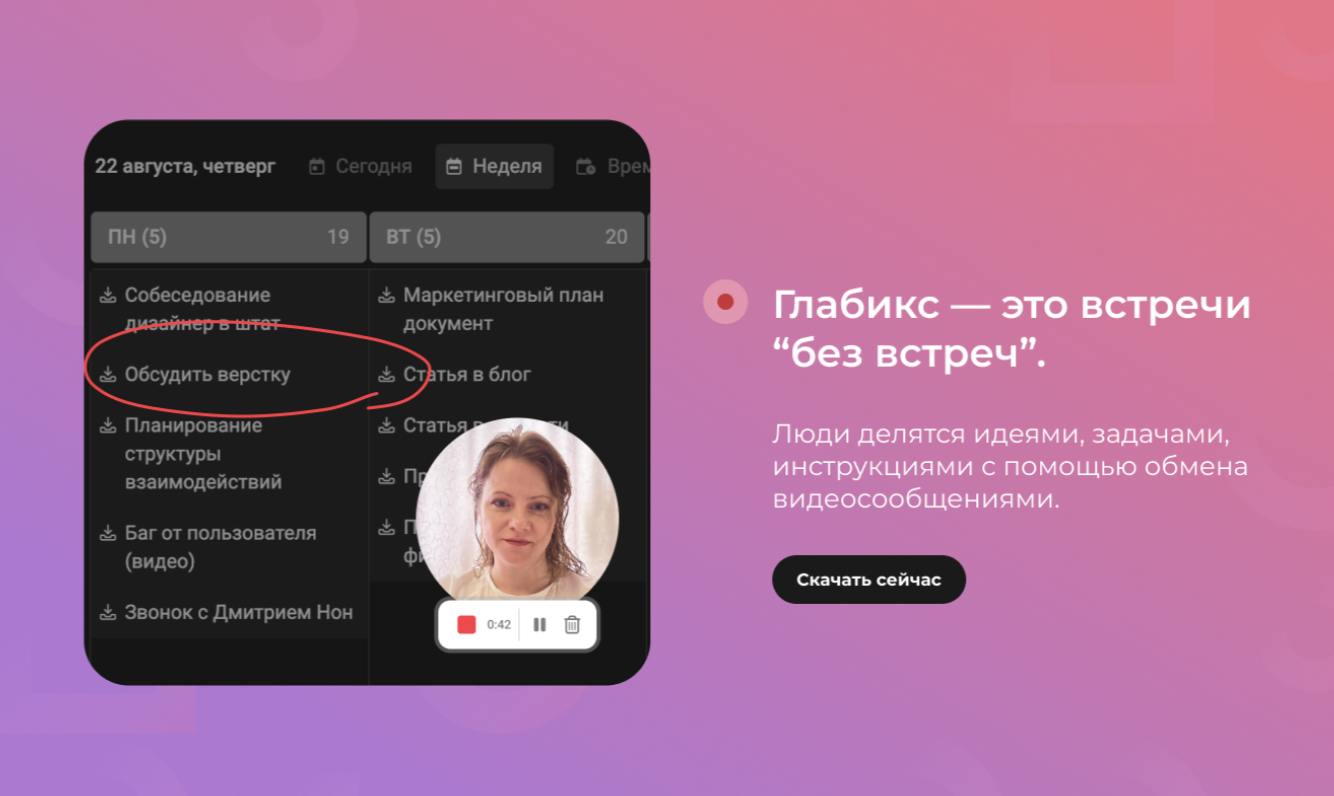

Новое позиционирование Глабикс

У компании появилось новое описание: Глабикс — это платформа для прозрачной и гибкой коммуникации в команде. Без слежки, без контроля — с акцентом на задачи, а не на присутствие в сети.

Мы начали говорить о понятных вещах: фокус, результат, контроль без давления. Появился акцент на ценностях: видеть и понимать, не терять в коммуникации, экономить время руководителя.

Уроки основателя: как изменилось понимание роли команды и бюджета

Путь проб и ошибок нельзя было никому делегировать. Я понял, что маркетинг в B2B — не набор каналов и не функция в найме. Это образ мышления внутри компании. И основатель — первый, кто должен владеть этим мышлением.

Фаундер ≠ менеджер подрядчиков

Поначалу казалось, что нанять подрядчика — это быстрый способ закрыть вопрос с маркетингом. Но подрядчик, который не понимает продукт и не имеет живого контакта с клиентом — просто конвейер красивых слайдов.

В B2B-продукте со сложным позиционированием нет готовых решений. Основатель сам становится главным маркетологом — не по названию, а по сути. Потому что никто, кроме него, не чувствует продукт на уровне гипотез, боли и смысла.

Каналы, которые доказали эффективность

Работают форматы, где есть контекст, доверие и живой интерес к теме:

-

Профессиональные чаты, где люди обсуждают реальные проблемы команд и процессов.

-

Партнёрство с консультантами и интеграторами, которые уже работают с нашей аудиторией.

-

Публикации в отраслевых медиа.

-

Участие в тематических конференциях.

Все эти форматы объединяет одно — они позволяют выстроить осмысленное взаимодействие с аудиторией. Именно такой подход сработал и в нашем опыте с Product Radar. Мы рассказали о продукте десяткам людей, слушали отзывы и видели, что действительно работает.

Благодаря конкурсу удалось бесплатно поучаствовать в тимбилдинге и сплотить команду. Также за неделю мы получили 15 000 охвата, 5 продаж и 40 регистраций — и эта цифра продолжает расти.

Новые принципы: малые шаги, живые метрики, внутренняя экспертиза

Сейчас маркетинг строится на трёх принципах:

-

Малые шаги: сначала контакт, потом интерес, дальше сделка — без попыток «продать в лоб».

-

Живые метрики: отклики, вопросы, диалоги — важнее любых кликов и охватов.

-

Внутренняя экспертиза: маркетинг не «вовне», а внутри команды — через понимание, как и зачем мы говорим с клиентом.

Так мы создали условия для роста продукта — на основе реального опыта и связи с клиентами, а не на ожиданиях.

Мы начали с желания запустить маркетинг, а пришли к пониманию, что без личного погружения, ошибок и честного диалога с рынком он не работает. Каждый провал стал шагом к системе: не внешней, а внутренней — где есть внимание к клиенту, чуткость к языку и чёткость в принятии решений.

В результате мы забыли про чудо-каналы и сосредоточились на диалоге с клиентами. Без уловок и рекламных фокусов. Главное — найти свое место, научиться продавать и понять, за что вас ценят.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Ваши статьи присылайте нам на 42@cossa.ru. А наши требования к ним — вот тут.