Говорить тише — работать точнее: как бренды переосмысливают внимание

Пользователи научились мастерски не замечать рекламу. Что с этим делать?

Автор: Кирилл Воробьев, основатель Launcher.

Внимание уходит в тень

Рекламный рынок давно конкурирует не за бюджеты — за внимание. Но само внимание изменилось. Оно больше не дается по умолчанию и всё чаще недоступно. Пользователь не просто игнорирует раздражающие форматы — он сознательно ограничивает контакт с рекламой: включает блокировщики, покупает подписки без рекламы, отучается реагировать.

По данным платформы

Блокировщик рекламы (Источник Pinterest)

Парадокс в том, что контента стало больше, чем

Почему стратегия вторжения больше не работает

Большинство

На практике это работает всё хуже. По данным HubSpot, средний CTR баннерной рекламы — всего 0,35%. Более 80% пользователей её игнорируют. А согласно исследованию Google, 56% показов медийной рекламы вообще не попадают в поле зрения: баннеры оказываются за пределами экрана или прокручиваются до момента загрузки. При этом согласно исследованию Eyeo и Harris Poll: 79% мобильных пользователей и 73% на десктопе испытывают фрустрацию от онлайн‑рекламы, а 81% мобильных пользователей в приложениях жалуются на навязчивость форматов; 61% респондентов заявили, что после такого опыта становятся менее склонны покупать продукт бренда.

Пользователь больше не закрывает рекламу вручную — он её просто не замечает. Видео начинает играть — а он переключает приложение. Баннер появляется — но никто его не читает. Внимание стало не только хрупким, а активным в избегании: отключённое восприятие стало новым уровнем обороны.

От охоты за вниманием — к бережному контакту

Когда агрессивные форматы перестают работать, бренды переходят к другому принципу: не привлекать внимание любой ценой, а не спугнуть его, когда оно уже возникло. Это требует другой логики — не «перебей контент», а «встройся в момент».

Решающее отличие — не только в формате, но в точке контакта. Появляется понятие рекламной уместности: не громкость, а контекст и тайминг становятся главным фактором отклика. Чтобы понять, как это работает на практике, — посмотрим на конкретные примеры. Все они иллюстрируют один принцип: реклама не должна отвлекать — она должна оказаться рядом в нужный момент.

Кейс: Автомобильный бренд на Smart TV — как работает «нулевая секунда»

Контекст.

В традиционных

Решение.

Весной 2025 года компанией Launcher была проведена рекламная кампания крупного автомобильного бренда.

Формат — «Геройский баннер» в операционной системе VIDAA (Hisense), появляющийся в «нулевой секунде» до запуска любого контента, на главном экране.

Методология.

Пользователи были разделены на контрольную и тестовую группы, для которых замерялась:

-

запоминаемость показа;

-

точная идентификация бренда;

-

воспроизведение ключевого рекламного месседжа.

Опрос анонсировался на устройствах Smart TV, а для удобства ввода пользователь использовал смартфон (

-

261 респондент в контрольной группе;

-

313 в тестовой;

-

кампания длилась с 14 по 20 апреля 2025 года.

Результаты.

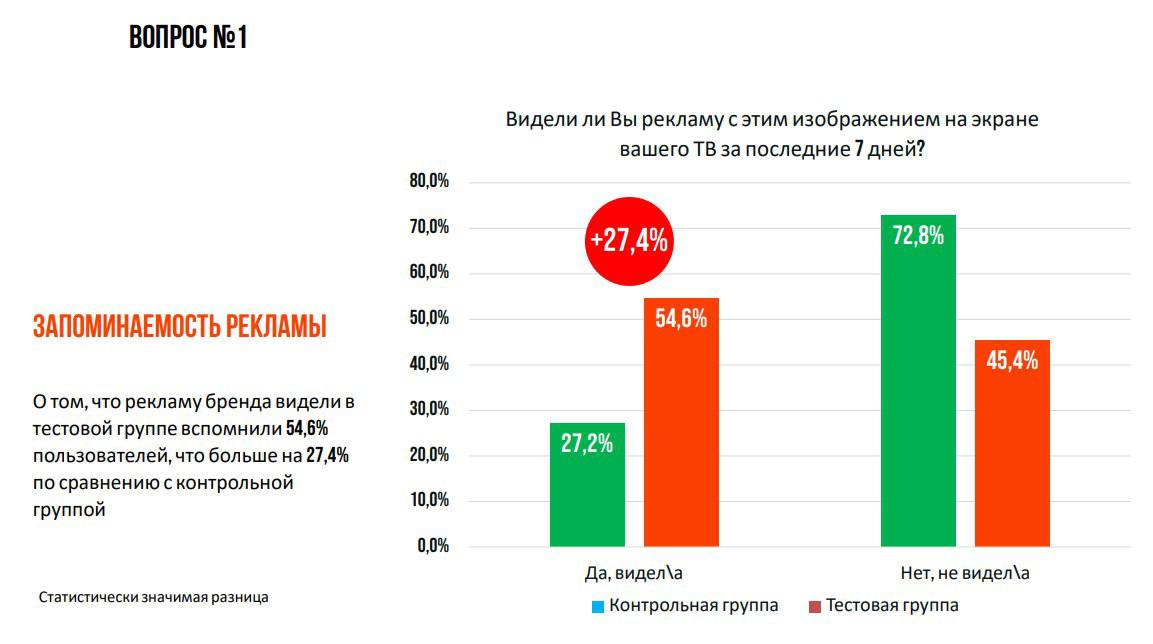

Запоминаемость показа рекламы. 54,6% пользователей тестовой группы вспомнили, что видели рекламу — это на +27,4% больше, чем в контрольной группе.

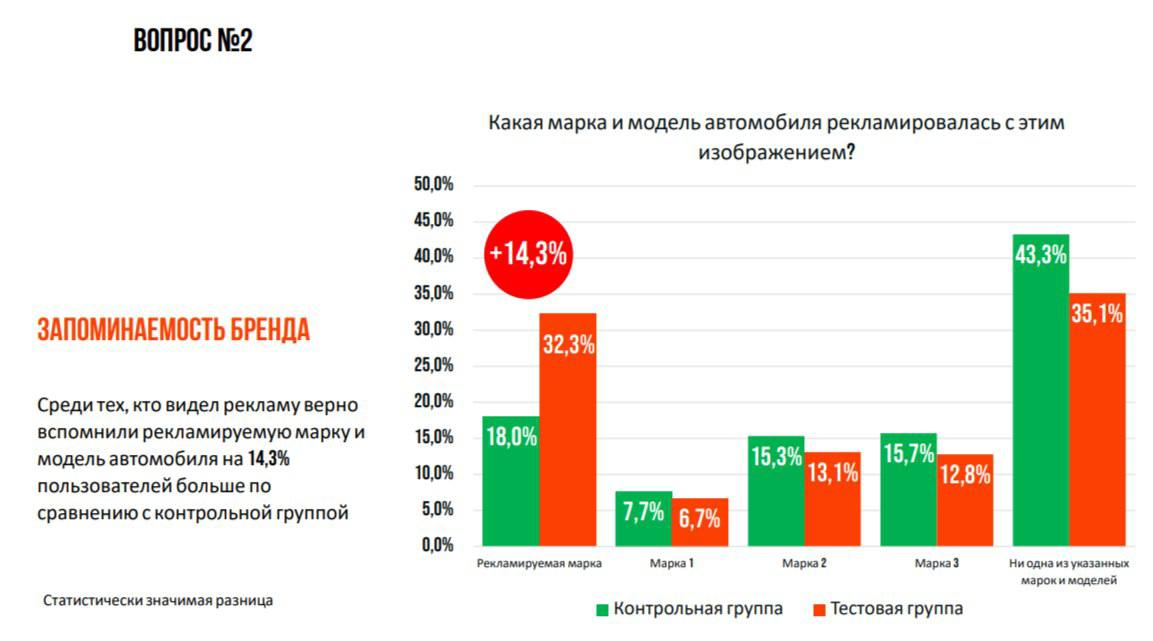

- Запоминаемость бренда и модели автомобиля. Точное воспоминание марки и модели продемонстрировали на 14,3% чаще, чем в контрольной группе.

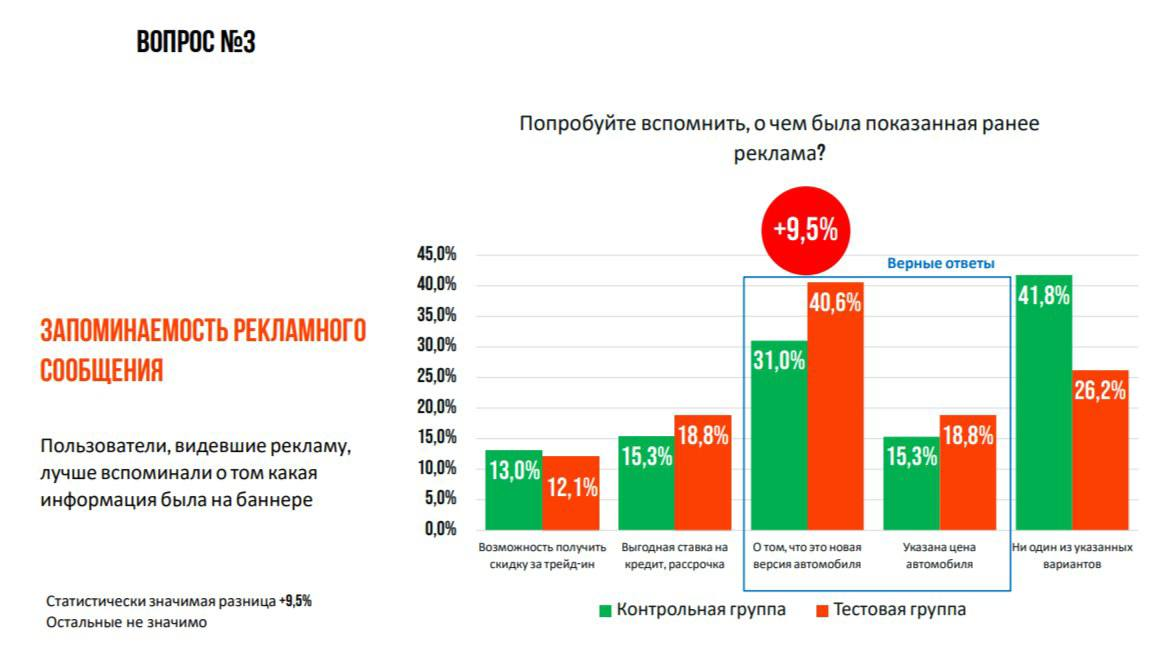

- Запоминаемость рекламного сообщения (

трейд-ин , ставка, цена). +9,5% — респонденты тестовой группы чаще указывали, что помнят детали предложения.

Реклама была встроена в интерфейс Smart TV в. тот момент, когда пользователь только включил устройство и ещё не выбрал контент. Это позволило войти в зону внимания без конкуренции и без давления. Формат не требовал немедленного действия, но обеспечил устойчивый контакт: пользователи заметили, запомнили и воспроизвели как сам факт показа, так и сообщение.

Это ещё раз подтверждает: в правильной точке даже ненавязчивое касание может сработать сильнее прямого обращения.

Кейс: БНБ-Банк — как push-уведомления стали драйвером вовлечённости

Контекст.

Задача.

Увеличить вовлечённость клиентов в продуктовую экосистему, повысить транзакционную активность и частоту взаимодействий — без использования агрессивных рекламных форматов.

Решение.

-

Внедрили

push-уведомления на основе поведенческой логики: клиент получает сообщение не по расписанию, а как продолжение своих действий (например, напоминание об оплате после входа, предложение пополнить карту после транзакции и тому подобное). -

Все коммуникации проходили A/B‑тестирование и шли в связке с Viber и email, но push был ключевым каналом.

-

Создали единую омниканальную платформу с централизованным сбором данных, что позволило точно сегментировать и персонализировать сообщения.

Результаты за первый год.

-

Рост транзакционной активности — на 36%.

-

Прирост MAU (monthly active users) — на 19%.

-

Push-канал обогнал email и мессенджеры по вовлечённости:open-rate , CTR и конверсия оказались выше, при меньшей нагрузке на пользователя. -

Банк отметил устойчивую положительную динамику без увеличения частоты коммуникаций — за счёт того, что уведомления стали восприниматься как сервис, а не как реклама.

Банк не использовал громкие акции или навязчивые механики. Коммуникация шла по модели «тихого» контакта: уместные, краткие сообщения, встроенные в реальный сценарий использования сервиса. Это подтверждает тезис: пользователь готов к контакту, если его не отвлекать, а логично сопровождать.

Кейс: нативная интеграция карточек товаров на Wildberries и Ozon

На российских маркетплейсах рекламные размещения всё чаще встраиваются в интерфейс так, чтобы не отличаться от основного контента. Речь идёт о карточках товаров, которые появляются не в баннерах или всплывающих блоках, а внутри рекомендательных лент: «Смотрите также», «Похожие товары», «Вам может подойти».

На Wildberries такие форматы реализованы через автоматическую рекламную кампанию (АРК) — система самостоятельно подбирает показы товаров в смежных карточках. Пользователь видит такие карточки как продолжение каталожного выбора, без пометки «реклама». Визуально это выглядит как органичная подсказка, не вызывающая раздражения. Продавцы отмечают, что такие размещения обеспечивают CTR выше, чем у традиционных баннерных блоков, особенно при грамотной настройке карточки (изображения, цена, рейтинг).

На Ozon похожая логика реализована через ленты «Рекомендуем также», «Покупают вместе», «С этим товаром берут». Эти блоки тоже формируются автоматически и не всегда маркируются как платное продвижение. Встраивание продвигаемого товара в такие ленты — особенно если он визуально и ценово конкурентен — даёт больше просмотров и переходов, чем стандартные спецразмещения.

Как работает внимание: разложим по формуле

Если свести все кейсы к одной логике, становится понятно: реклама срабатывает тогда, когда оказывается в правильном контексте, оформлена в подходящей форме и появляется в нужном темпе. Эти три компонента — основа уместности. А именно уместность сегодня даёт тот эффект, который раньше обеспечивал охват.

Контекст — это точка, в которой пользователь уже

Форма — это способ подачи. Лучше работают те сообщения, которые вписаны в привычную структуру: интерфейс, сюжет, диалог. Не те, что стараются выделиться, а те, что выглядят уместно — как продолжение сценария. На маркетплейсах карточка, попавшая в блок «вам может подойти», не вызывает сопротивления — потому что не маркируется как платная. Push, оформленный как сервисная подсказка, читается, а не закрывается.

Темп — это синхронизация с состоянием пользователя. Когда человек готов воспринимать, даже «тихое» сообщение заходит точно. Когда не готов — не помогает ни звук, ни анимация. Самые эффективные форматы в кейсах не спешили: баннер на Smart TV не просил кликнуть, push не давил срочностью

Что это меняет для брендов

Сегодня реклама не исчезла — она трансформировалась с учётом новых пользовательских привычек. Пользователь больше не обязан её воспринимать. Он может не дослушать, не досмотреть, не заметить. И если бренд хочет быть услышанным — он должен это учитывать.

Во всех кейсах, которые мы разобрали, реклама сработала не потому, что была креативной или громкой, а потому что была уместной. Она не требовала внимания — она ему не мешала. Она не перебивала — она продолжала. Не прерывала сценарий — встраивалась в него. Это другой подход, в котором эффективность определяется не тем, сколько людей увидели рекламу, а тем, насколько органично она появилась в их восприятии.

Это не отменяет креатив, не обесценивает медийные охваты, не противоречит цифрам. Это просто сдвигает фокус: с борьбы за внимание — к работе с моментом внимания. Не что сказать, а когда и как появиться. Не как быть ярче, а как быть уместнее. В этом и есть новая логика — не на месте рекламы, а на месте контакта.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Ваши статьи присылайте нам на 42@cossa.ru. А наши требования к ним — вот тут.