Людмила Казанцева о цифровизации компании

Система GTD и единицы смысла важнее установленного ПО.

Внедрение цифровых инструментов и методологий часто воспринимается как сугубо техническая задача. Но я убеждена, что это, в первую очередь, задача управленческая и культурная. Успех диджитализации определяется не объёмом внедрённого ПО, а глубиной трансформации ключевых бизнес-процессов и, что самое сложное, мышления сотрудников.

Я Людмила Казанцева, сооснователь и генеральный директор строительно-ремонтной компании «Ларссон». В этой статье я хочу рассказать о сложностях и правилах диджитализации компании на собственном опыте и примере «Ларссон».

Знаете, я иногда сравниваю диджитализацию компании с ремонтом в старой, добротной квартире с высоченными потолками и лепниной. Всё вроде бы красиво и привычно, но жить по-современному уже не получается: розеток не хватает, проводка дымится, а о том, чтобы настроить умный дом, и речи нет. Каждый день мы незаметно тратим время и ресурсы на «подстраивание» этой старой системы под современные реалии.

Мы в «Ларссон» начали этот «ремонт» почти сразу, чтобы наши отлаженные процессы не превратились в архаичные. И этот путь показал, что всё держится на трёх фундаментальных аспектах. Расскажу об этих трёх «китах», на которых зиждется наша цифровая трансформация.

Кит №1: Digital — это не про «много лидов». Это про «не терять мысли»

Первый и главный миф, который нам пришлось развенчать: digital — это не отдел маркетинга, который гонит тонны заявок из онлайна. Нет. Digital — это состояние ума и формат ежедневной работы каждого сотрудника.

Мы начали не с закупки софта, а с… информации. Пока мы не научились управлять входящими потоками данных (письма, задачи, идеи, которые приходят в беседах, на планёрках, на прогулках и даже в душе), никакая дорогущая CRM нас бы не спасла.

Критически важным стал переход от хаотичного обмена данными к структурированной работе с информацией. Мы пришли к выводу, что без внедрения общепринятых методик даже самая продвинутая система не даст эффекта.

Как точно отметил мой коллега Павел Костюков в своей статье на simtu.ru, «продуктивность компании складывается из персональной эффективности каждого её члена». Он подробно разбирает систему GTD (Getting Things Done) Дэвида Аллена, которая помогает выстраивать работу от простых задач до глобальных жизненных целей. Задача руководства — обеспечить команду не столько инструментами, а прежде всего — правильными методологиями работы с ними.

Когда дизайнер не теряет правки от клиента в общем чате, а менеджер не забывает отзвониться потому что «держит это в голове» — вот он, истинный digital.

Удобная система записей, хранения, сортировки и категоризации задач, идей и информации, комфортная система напоминаний и уведомлений, автоматизация инфооборота и документооборота, а главное простота в исполнении.

Когда история работы с клиентом хранится и доступна любому участнику процесса, а в дизайне и ремонте это всегда целая рабочая команда.

Мы стали не компанией, а слаженным оркестром, где каждый музыкант читает свои ноты, а не играет по памяти. И да, это было не просто. Признаюсь. Ведь менять привычки это всегда через «не хочу». Но главное, что мотивирует и объединяет — общие ценностные ориентиры.

Подробнее о ценностях команды и о самой работе я рассказываю в своём ТГ-канале «Людмила Казанцева Ларссон» — приглашаю.

Кит №2: оцифровать надо не «всё подряд потому что так принято у модных компаний», а три главные вещи

Второй этаж нашего «ремонта» — это поиск измеримой пользы. Зачем мы всё это делаем? Цифровизуем для чего? Мы сфокусировались не на тотальной оцифровке всего подряд, а на трёх точках, которые дали моментальный эффект:

1. Клиентский сервис. Внедрили систему NPS (оценка удовлетворённости) и автоматизировали возврат ушедших клиентов. Цифра и точный ответ вместо «кажется, они чем-то недовольны» — вот что было нужно для качественного сдвига.

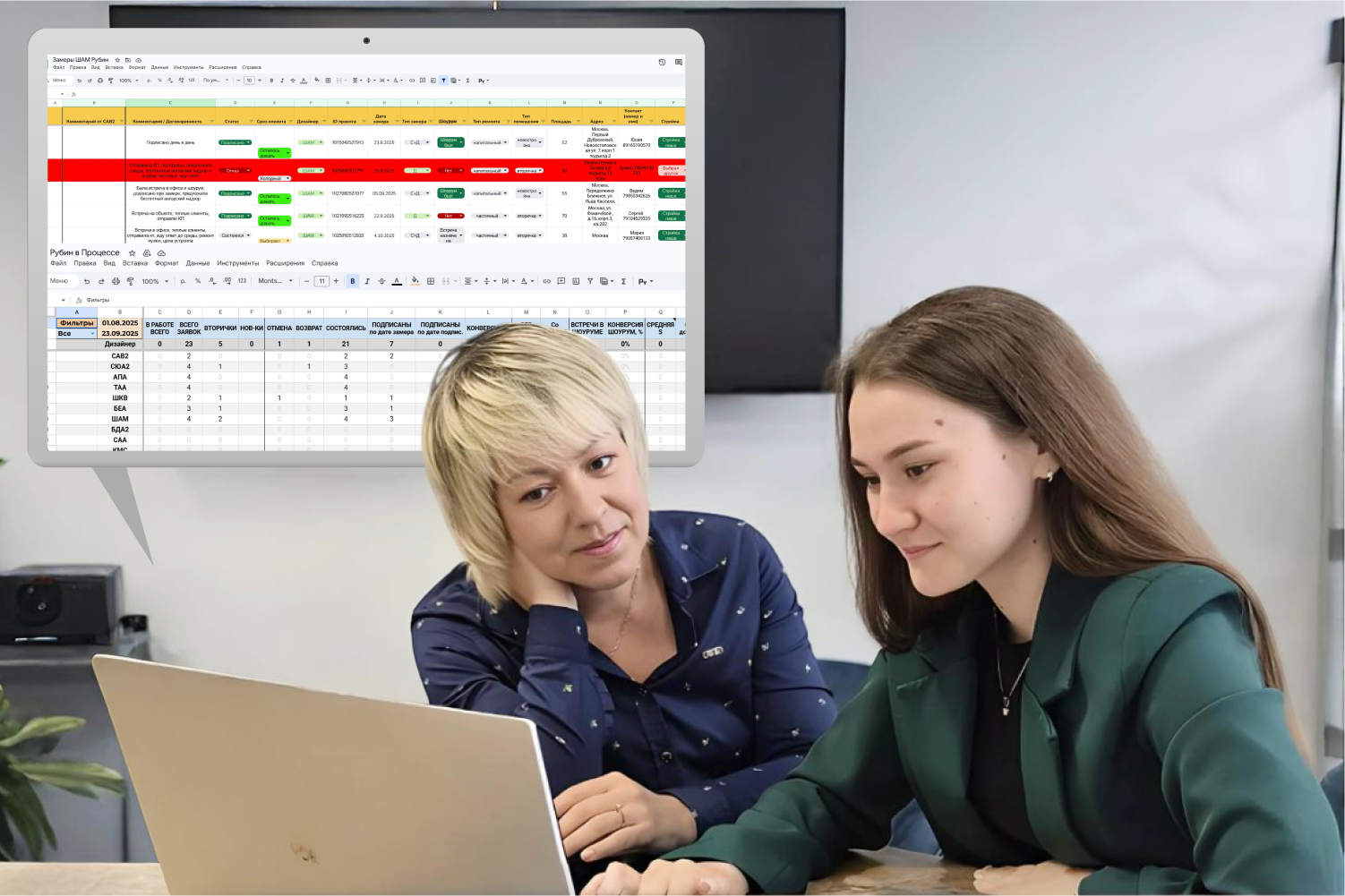

2. Конверсия отдела продаж. Все встречи, звонки и этапы сделок — в цифру. Теперь мы видим не «плохо работает менеджер Вася», а «у Васи проседает конверсия на этапе коммерческого предложения, ему нужна точечная помощь». Или не «клиент слился, не хочет встречаться», а «конкретная клиент Елена уезжает в отпуск, ей сейчас немного не до того и сомневается, сможет ли начать дизайн-проект удалённо».

Конечно, базой для этого стала CRM-система. Мы комбинируем разные системы в разных направлениях, но основной у нас является AMOCRM.

Сделки, звонки, переписка, работа менеджеров и этапы воронки — всё детально и суперинформативно для процесса и для принятия решений.

3. Производительность труда. Вот здесь было самое интересное. Мы отказались от учёта «отработанных часов» в пользу… «единиц смысла».

В сфере дизайна и ремонта очень много профессий и отделов, оценить производительность которых в цифрах и kpi очень сложно и недостаточно. И тут нам пришла на помощь идея «единиц смысла».

Спасибо за этот термин Артемию Лебедеву! В своём блоге [параграф №148] он блестяще объясняет, что ценность творческого сотрудника измеряется не в килобайтах или часах, а в интеллектуально калорийных результатах: «Хорошая идея, интересная мысль, новый приём — единицы смысла».

Мы стали измерять результат не во времени, проведённом в офисе, а в выполненной ценностной работе: в найденных решениях, реализованных проектах, придуманных концепциях. Для кого-то мы превратили это в ключевые задачи на месяц, для кого-то скомбинировали единицы смысла с ключевыми количественными показателями. Это перевернуло всё с ног на голову и сместило фокус с процесса на результат.

И процессы и результаты, и планы, бэклоги мы ведём в таск-менеджерах. В отделе маркетинга, например, у нас работает Notion.

Кит №3: ваш офис должен помещаться в карман

Третий кит, на котором всё держится, — это доступность. Если чтобы посмотреть отчёт по проекту, нужно быть в офисе на своём компьютере — вы в каменном веке.

Мы поставили жёсткое требование к выбираемым системам: все основные системы должны быть доступны с телефона. Не в виде урезанной версии, а в полноценном режиме и функционале. Современный бизнес не функционирует строго с 9:00 до 18:00 в стенах офиса. Гибридный график, разъездной характер работы — всё это требует удобства и мобильного доступа к любой системе, используемой в цифровизации компании.

И вот что получилось.

-

Наш менеджер по продажам в такси через приложения вносит в CRM результаты встречи. Сразу, пока всё живо и пока всё помнится.

-

Дизайнер с планшета в кофейне (на обеде) заходит в ERP-систему и видит, что проект одобрили — и настроение улучшается.

-

Я сама, стоя в московской пробке, могу открыть дашборд и посмотреть сквозную аналитику по всем каналам. И тут же записываю идею на обсуждение на ближайшей планёрке.

Прозрачность, которая снимает 80% вопросов и недоверия. Это помогает контролировать процессы, а не людей.

Наш сайт, кстати, тоже стал не просто визиткой, а полноценным инструментом — с телефона он работает так же идеально, как и с десктопа.

Главное в диджитализации — люди и процессы. Технологии вторичнее приобретения новых рабочих привычек. Это про то, чтобы дать команде методологию для работы с информацией (как точно подметил Павел Костюков), измерить важное через «единицы смысла» (концепция Артемия Лебедева) и дать доступ к этому из любой точки мира.

С верой и любовью к людям и делу.

Ваша Людмила Казанцева.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Ваши статьи присылайте нам на 42@cossa.ru. А наши требования к ним — вот тут.