Как технологии сохраняют культурное наследие и привлекают аудиторию в музеи

Последние несколько лет Россия переживает настоящий бум цифрового контента, и сфера культуры — одно из магистральных направлений. AR-гиды, нейросети, 3D-реконструкции и иммерсивные технологии превращают классические выставки в интерактивные вселенные. Почему это важно и какие проекты интересны публике? Рассказывает Константин Поляничев, директор Центра технологий СберМаркетинга.

Зачем культуре технологии

Ключевой вызов современности — не только сохранять и передавать историческое и культурное наследие, но и делать его актуальным для цифрового поколения. Для этого технологический гигант Сбер запустил проект «Метакультура», который объединил различные инновационные технологии в одном приложении. Музеи и галереи интегрируют инновационные решения, которые помогают находить новые пути взаимодействия культурных институций с молодой аудиторией. Через интерактивные рассказы, дополнительную реальность, игровые механики и цифровые квесты посетители узнают гораздо больше о великих художниках, эпохах и стилях.

Над такими проектами работают Sber Immersive и Центр технологий СберМаркетинга. Рассмотрим примеры из 2024-2025 годов, как технологии создают новый культурный опыт.

Технологии как мост между эпохами

В 2024 году Сбер стал партнером знаковой выставки «Васнецовы. Связь поколений» в Третьяковской галерее. Специально разработанное AR-решение позволило оживить пять центральных полотен экспозиции. Посетители через смартфоны увидели, как статичные картины превращаются в динамичные сцены, раскрывая замыслы произведений. Для продвижения креаторы создали рекламный ролик, взяв за основу идею об органическом слиянии двух миров — реального и художественного — в единое пространство.

Еще более масштабный проект был реализован на выставке Бориса Кустодиева в 2025 году. Здесь нейросеть GigaChat помогла создать уникального AR-гида в образе знаменитой купчихи, которая рассказывала посетителям о работах художника, традициях и быте его современников. Дополнительно разработали интерактивную фотозону, где нейросеть Kandinsky анализировала образ посетителя и помещала его в один из сюжетов картин — будь то шумная ярмарка или уютное чаепитие.

Комплексный иммерсивный опыт

В рамках выставки «Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века» в Пушкинском команды применили ИИ для оживления картин — с помощью нейросетей анимировали элементы полотен, акцентировали скрытые символы и добавили визуальные подсказки.

Также в проект был интегрирован AR-квест «Собери фламандский ужин», в котором пользователи через приложение «Метакультура» собирали объекты с картин и получали промокод от сервиса «Купер». Дополнительно была реализована UGC-механика с анимацией фасада музея.

В Еврейском музее в AR-квесте по выставке «Иосиф Бродский. Место не хуже любого» команда проекта разработала игровую механику — посетители соревновались с нейросетью GigaChat, угадывая, какие стихи написал поэт, а какие сгенерированы ИИ. С помощью микса технологий дипфейк и volumetric команда создала диджитал-двойника поэта — с ним посетители выставки фотографировались и делились снимками в соцсетях.

ИИ для возрождения шедевров

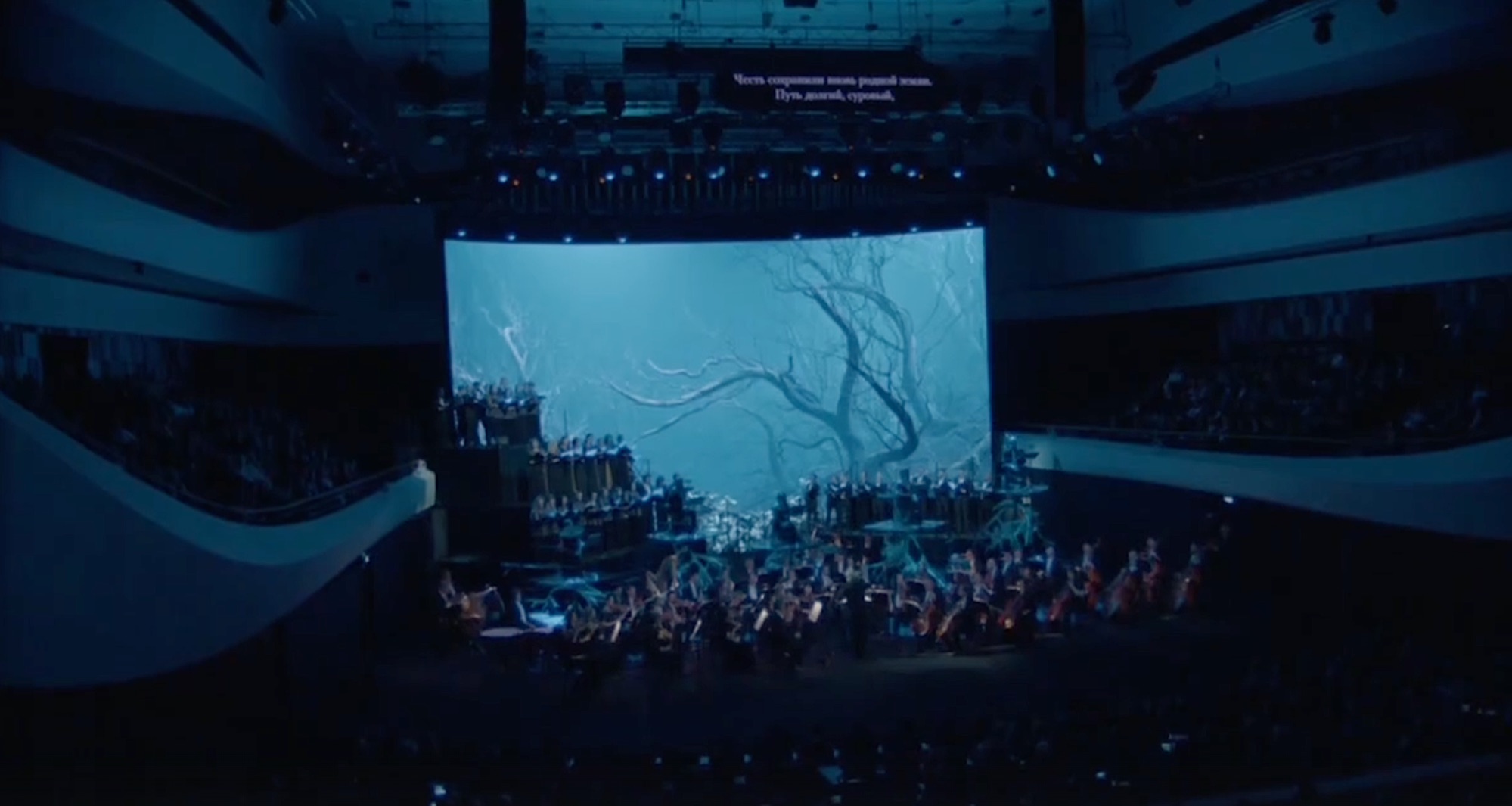

В 2024 году был реализован еще один особенный проект — воссоздание незавершенной оперы П. И. Чайковского «Мандрагора», которая была представлена на приеме в честь 183-летия Сбера.

Нейросети Сбера помогли композитору Петру Дранге дописать партитуру, а технологии motion capture оживили балетные сцены. Команда синхронизировала видеоконтент, созданный в Unreal Engine, с живым исполнением артистов Большого и Мариинского театров. Дополненная реальность на печатных материалах и UGC-зона «Зеркало» с примеркой образов из оперы и обработкой изображения в режиме реального времени создали эффект многомерного погружения.

Когда технологии спасают историю

Прошлым летом начался масштабный проект по оцифровке экспонатов Пушкинского музея. Эксперты уже оцифровали 20 уникальных объектов, дошедших в разной степени сохранности до наших дней: от миниатюрной печати Медичи до монументальных гипсовых копий «Колодца пророков» и «Стелы Меттерниха». В работе использовались передовые технологии — в частности, Gaussian Splatting для работы с высокодетализированными поверхностями, прозрачными и бликующими материалами с сохранением визуальной точности. Особенностью проекта стала реконструкция урартского кувшина, от которого осталась лишь ручка и часть стенки. По сохранившимся фрагментам создали две версии сосуда — точную цифровую копию и тактильную 3D-модель для всех желающих прикоснуться к истории.

Искусство как интерактивное приключение

С 2024 года в Пушкинском музее пользуется популярностью образовательный AR-квест для детей 8-12 лет. Через приложение «Метакультура» юные посетители исследуют залы, находя оживающие экспонаты. В этом им помогает AR-гид СберКот. Каждое открытие сопровождается анимацией, видеороликами и интерактивными заданиями, раскрывающими интересные факты. QR-коды у витрин обеспечивают мгновенный доступ к контенту, а мини-игры помогают закрепить полученные знания.

Будущее культуры — в цифровом диалоге

Использование цифровых технологий в культурных проектах помогло сделать взаимодействие с искусством более живым, интерактивным и запоминающимся. Во всех перечисленных кейсах инновационные форматы заметно повысили вовлеченность, вызвали интерес у молодой аудитории и превратили посещение выставок в незабываемый культурный опыт.