PR, GR, соцсети. Продвижение российских брендов и новые правила интернет-рекламы

Эксперты о продвижении в новой реальности.

Источник фото: Маркетинговая платформа neiros.ru

В 2025 году в России ужесточили правила размещения онлайн-рекламы. Среди основных изменений полный запрет на продвижение в Instagram* и введение 3% сбора с доходов от коммерческих публикаций в интернете. Как бренды адаптируются к новым правилам игры и какие стратегии помогут сохранить эффективность продвижения — разбираемся с экспертами в области права, маркетинга и коммуникаций.

Эксперты

Сергей Горский — юрист практики в области корпоративного права и M&A, Nextons.

Рузанна Ахобекова — советник практики интеллектуальной собственности и информационных технологий Nextons.

Наталья Белкова — глава Коммуникационного агентства 4D, автор telegram-канала «Белки и сделки».

Источник фото: Архив 4D

А что случилось? Рынок интернет-рекламы после введения маркировки

Правила размещения рекламы в интернете последовательно ужесточают на протяжении последних трёх лет, с момента введения обязательной маркировки в 2022 году. Рынок постепенно адаптировался к новым реалиям: компании выстроили работу с ОРД, расширили штат, обучили сотрудников ведению документации, пересмотрели бюджеты на продвижение.

Однако в 2024–2025 годах бизнесу пришлось столкнуться с новой волной законодательных изменений, которые ещё сильнее усложнили продвижение в интернете. Например, перечень «запретных тем» пополнили «чайлдфри», VPN-сервисы и рекламные репосты со страниц незарегистрированных в Роскомнадзоре (РКН) блогеров с аудиторией больше 10 тысяч подписчиков. Особого внимания заслуживают два нововведения: расширение «стоп-листа» рекламных площадок и введение 3% сбора на доходы от рекламы.

Стоп-лист рекламных площадок

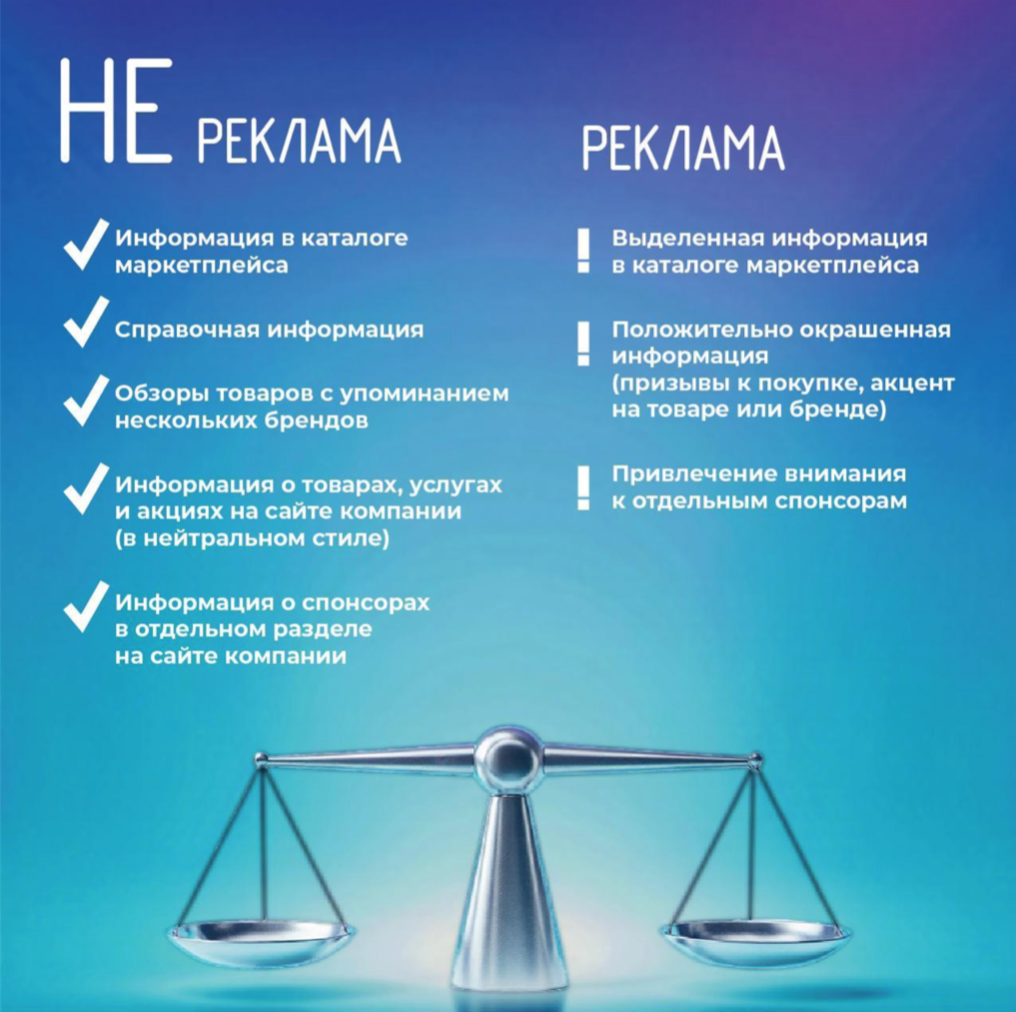

Изначально основную сложность представляла сама трактовка понятия рекламы. Перед планированием любой кампании (будь то продвижение у блогеров или в СМИ) брендам было достаточно разобраться, считается ли информация рекламной и потребует ли маркировки. В 2025 году дополнительно необходимо удостовериться, законно ли размещаться на выбранной площадке.

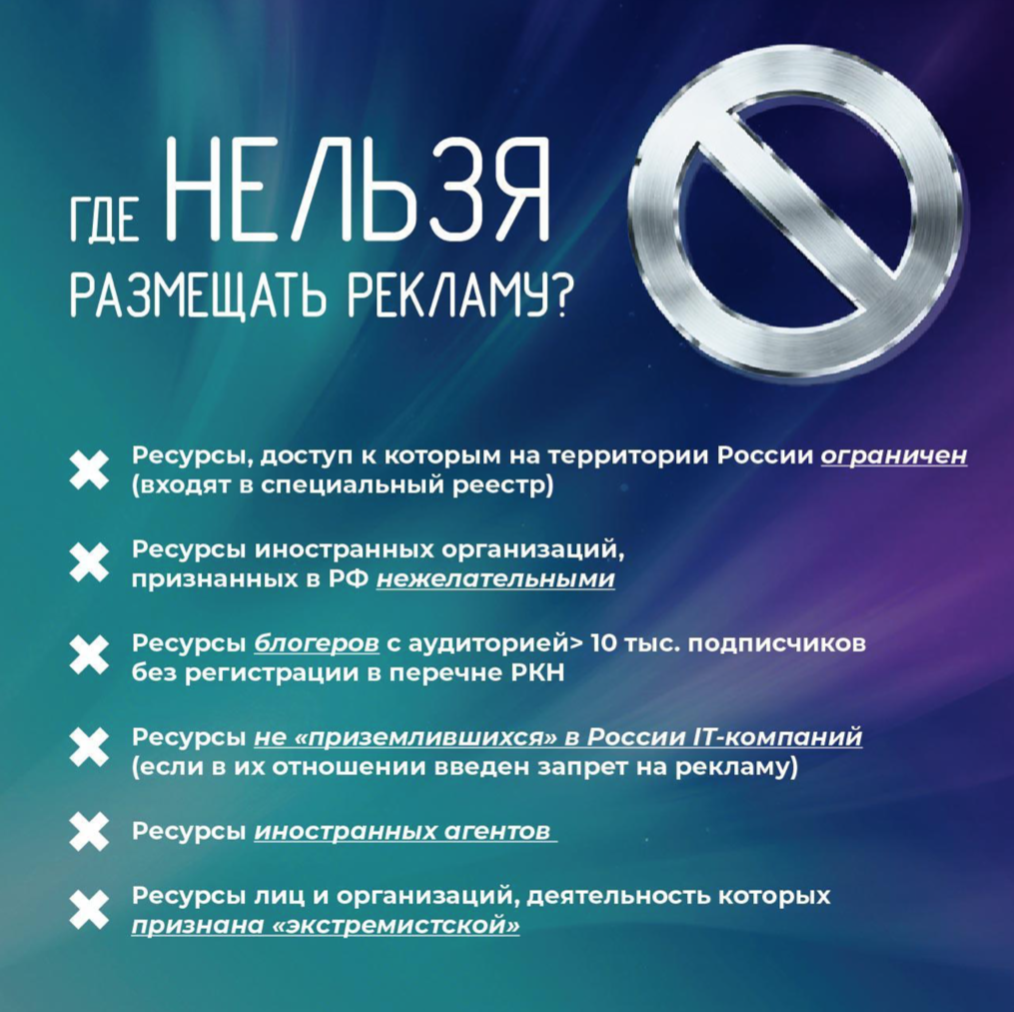

Где точно нельзя рекламироваться?

Ресурсы «нежелательных» организаций, иностранных агентов и лиц, чья деятельность признана в России экстремистской.

Важный момент: список персоналий и организаций постоянно расширяется. Перед размещением важно обязательно свериться с актуальными редакциями соответствующего реестра и перечня на официальном сайте Министерства юстиции РФ.

Персональные страницы не зарегистрированных в перечне РКН блогеров с аудиторией более 10 тысяч подписчиков.

Проверить регистрацию блогера в перечне можно на портале Контрольно-правовой деятельности РФ или через автоматизированные платформы по запуску рекламных кампаний, например — Telega.in.

Ресурсы «не приземлившихся» в РФ IT-компаний.

Закон о «приземлении» был принят ещё в 2021 году. Он предусматривает обязательную легализацию и выполнение ряда требований иностранными IT-компаниями, которые хотят работать в стране. В случае отказа РКН может накладывать на бизнес различные санкции, в том числе запрещать размещение рекламы. Действие запрета пока не применяется, но в нынешних реалиях нужно держать руку на пульсе.

Ресурсы, доступ к которым в России официально запрещён.

Здесь следует различать фактическое ограничение доступа и юридический запрет, когда ресурс блокируется судебным решением или по требованию РКН.

|

|

Рузанна Ахобекова

Cоветник юридической компании Nextons |

«Самый яркий пример — YouTube. Российские пользователи-де-факто имеют замедление ресурса. Однако-де-юре платформа пока так и не была внесена в реестр запрещённых ресурсов и продолжает числиться в реестре социальных сетей Роскомнадзора. То же самое касается WhatsApp и Telegram. Несмотря на ограничение звонков через мессенджеры — юридического запрета на их использование нет».

Сбор на доходы с интернет-рекламы

Ещё одной «головной болью» брендов в 2025 году стало введение 3% сбора на доходы от размещения интернет-рекламы. Финальная версия постановления с разъяснениями от регулятора вышла только 15 августа, когда бизнес уже получил от РКН первые уведомления об оплате.

По данным ведомства, во втором квартале 2025 года объём отчислений в бюджет от рекламного сбора составил 3,8 млрд рублей. Механизм работает, но претензий к нему всё равно остаётся немало. Ключевые — это удорожание рекламных интеграций и рост административных издержек.

Компаниям снова приходится искать дополнительные ресурсы для ведения отчётности и увеличивать бюджеты на продвижение, чтобы компенсировать распространителям рекламы 3% от суммы сделки. Основная финансовая нагрузка ложится именно на рекламодателей, хотя уплачивают его, как правило, рекламораспространители. Есть у системы и ряд других существенных недостатков. Среди них:

Механизм рассчитан на идеальный сценарий. После первого этапа уплаты сбор РКН выпустил разъяснения по техническим аспектам организации процесса. Среди основных рекомендаций: разграничивать документацию между операторами данных, не дублировать акты в личном кабинете.

Проблема в том, что система настроена на некий идеальный сценарий, где рекламораспространитель корректно подаёт все документы, РКН правильно подсчитывает сумму сбора, плательщик с ней соглашается и своевременно вносит оплату. Такая схема пока выглядит мало реалистично.

Например, многие участники рынка обращают внимание на проблему «дублей» документов, когда идентичные акты в личный кабинет загружают и блогер, и агентство-посредник. Сумма сбора в этом случае может удваиваться, а разбираться с начислениями придётся в весьма сжатые сроки. По правилам, на это отводится всего 10 дней.

Сложности с урегулированием споров. Рекламный сбор фактически можно приравнять к обычному налогу с присущими ему свойствами — обязательностью и безвозмездностью. Начислением налогов в России занимается Федеральная налоговая служба (ФНС) — ведомство с отлаженным инструментарием и соответствующими компетенциями. Однако администрированием сбора с рекламы занимается РКН, у которого пока нет релевантного опыта. Кроме того, нет понятного сценария урегулирования споров.

|

|

Сергей Горский

Юрист практики в области корпоративного права и M&A, Nextons |

«Если распространитель рекламы не согласен с начисленной суммой, он может направить РКН контррасчёт. Мы получаем патовую ситуацию: плательщик выражает несогласие — РКН заново начисляет ему ту же сумму — плательщик вновь подаёт жалобу. Без чёткого сценария обжалования продолжаться это может бесконечно».

Нет понимания по начислениям пеней и штрафов. Массу вопросов вызывает и механизм начисления штрафов за неуплату сбора. Специальной ответственности для таких нарушителей законом не предусмотрено. Наказывать неплательщиков предполагается по общей статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает штрафы до 500 тысяч рублей. Для малого и среднего бизнеса сумма весьма серьёзная.

Гипотетически у РКН есть возможность взыскивать плату через суд, подав иск. Однако неясно, захочет ли регулятор тратить время на судебные тяжбы, когда можно привлекать нарушителей к административной ответственности и собирать штрафы.

Играем по новым правилам: как теперь брендам продвигаться в России

Первый и самый очевидный шаг — готовиться к очередному увеличению бюджетов. По оценкам Коммуникационного агентства 4D, после принятия закона о запрете рекламы в Instagram* продвижение на альтернативных площадках (ВКонтакте, Telegram и другие) в среднем подорожало на 20%.

Instagram*: чёткий регламент работы и аудит старого контента. Основной запрет касается любых интеграций с блогерами, отметок брендов, коллабораций, постов с информацией об акциях и скидках, промокодов и специальных предложений.

|

|

Наталья Белкова

Генеральный директор 4D, автор telegram-канала «Белки и сделки» |

«Отдельно отмечу саморекламу на страницах компаний и экспертов. Это „скользкий момент“, о котором часто забывают. Вести аккаунт по-прежнему можно, но подача информации должна быть максимально сухой. То есть „Спешите попробовать гастрономические шедевры нашего нового меню“ заменяем нейтральным „Запустили сезонное меню“. Без лишних эмоджи, восклицательных знаков и „капс лока“, которые регулятор может посчитать признаками рекламы».

Не лишним будет ещё раз провести аудит выложенного ранее контента. Старые посты удалять не нужно, но вот забытые промокоды в сториз или описания акций в закреплённых постах вполне могут быть расценены как реклама.

«Серое продвижение»: на свой страх и риск. Пожалуй, самым ярким последствием запрета на рекламу в Instagram* стал рост доли «серых» размещений, когда блогеры маскируют спонсорские интеграции. Это могут быть отметки «Не реклама! Делюсь от души» или «невзначай» мелькающий в сториз продукт. Прибегать к таким приёмам или нет — остаётся на усмотрение бренда. Вот только учитывать возможные риски и последствия всё равно придётся.

Прежде всего, стоит различать: какие инструменты реально относятся к «серой» зоне, а какие остаются в правовом поле. Например, кросс-промо освобождены от уплаты рекламного сбора, так как с точки зрения закона относятся к безвозмездному оказанию услуг.

Другое дело, когда речь идёт о сомнительных «лазейках». Представим, что блогер делится с подписчиками опытом посещения нового ресторана. Если повествование ведется в нейтральном ключе, без похвалы, промокодов, а главное без ведома самого бренда — рекламой такой контент считаться не будет. Может ли ресторан инициировать такую публикацию, предложив блогеру скидку? В теории — да, и регуляторы могут заинтересоваться такими размещениями. Нельзя исключать и риск жалоб со стороны конкурентов и пользователей. Это тоже может стать причиной проверок.

Присутствие на «разрешённых» площадках: быть везде и сразу. Сегодня брендам как никогда важно наращивать аудиторию на всех доступных площадках. Будь то ВКонтакте, Telegram, YouTube, Дзен или «Одноклассники». Согласно статистике Brand Analytics, с 2021 по 2024 годы российский сегмент аудитории Instagram* сократился с 38,4 до 6,8 млн человек. После событий 2022 года равнозначной замены «соцсети номер один» в стране так и не появилось, а рынок инфлюенс-маркетинга превратился в бесконечную гонку. Первенство переходит то к ВКонтакте, то к Telegram, которым периодически «наступает на пятки» YouTube. Однако дело здесь не только в размытии аудитории.

|

|

Наталья Белкова

Генеральный директор 4D, автор telegram-канала «Белки и сделки» |

«Если раньше мультиплатформенность в основном работала на увеличение охватов, то сегодня это ещё и вопрос перестраховки. Мы не знаем, какие ресурсы будут заблокированы следующими (и случится ли это вообще), поэтому нам важно усиливать присутствие везде. Разумеется, с учётом особенностей аудитории и формата каждой площадки».

Работа с инфлюсенсерами: из блогеров в друзья. Тренд на мультиплатформенное продвижение затрагивает и работу с блогерами. При этом на первый план выходит не погоня за «топовой площадкой», а личность инфлюенсера. Вместо массовых кампаний с дюжиной лидеров мнений и разовых интеграций бренды всё чаще делают ставку на развитие долгосрочных отношений с избранными блогерами и амбассадорские программы.

Это позволяет выстроить прочную ассоциацию «инфлюенсер — бренд», что делает рекламную составляющую сотрудничества менее заметной для аудитории. Более разнообразными становятся и форматы работы с блогерами. Помимо обычных интеграций это могут быть:

Формирование «коммьюнити друзей бренда»: специальные мероприятия с эксклюзивным доступом, подарочные боксы и так далее.

Совместное производство контента: подкасты и медиапроекты с инфлюенсерами.

Интеграция блогера на собственные площадки бренда: в качестве приглашённого эксперта в медиаконтенте или даже рассылках.

PR: усиление экспансии. Интерес к PR-продвижению в России ощутимо вырос ещё в 2022 году, после введения обязательной маркировки рекламы. И продолжает расти на фоне новых законодательных изменений. Главное правило — не ограничиваться классическими пресс-релизами и задействовать как можно больше форматов:

Комментарийная работа — публикация экспертных мнений, активное взаимодействие с журналистами (из своего пула или через сервисы журналистских запросов).

Эксклюзивы для СМИ — авторские статьи, колонки с уникальной и интересной читателю информацией.

Участие в круглых столах и дискуссиях с последующим размещением обзорных статей в СМИ — особенно актуально для сегмента B2B.

Продвижение через аналитику — собственные исследования, опросы среди аудитории, партнёрства с платформами по изучению общественного мнения.

Работа с отраслевыми медиа (СМИ и каналы в социальных сетях) — органичные интеграции на профильные площадки не считаются рекламой и не требуют обязательной маркировки.

Дополнительные каналы продвижения. Ужесточение регулирования интернет-рекламы открыло «второе дыхание» не только PR, но и другим инструментам. Настоящий ренессанс переживает e-mail маркетинг, в том числе — и в B2C, где у компаний есть большие базы данных контактов клиентов. Здесь важно обращать внимание на наличие согласия адресатов на получение писем и избегать рекламы партнёров (указывать их в нейтральном тоне можно, выделять и призывать к покупке — нет).

Для многих направлений актуальной может быть работа в сегменте GR. Выстраивание долгосрочных отношений с правительственными организациями открывает новые возможности для продвижения и развития внешнеэкономической деятельности.

Сегодня нам сложно предугадать, какие изменения ожидают рынок рекламы в ближайшем будущем. Вероятнее всего регулирование отрасли продолжит ужесточаться, но по какому сценарию пойдёт этот процесс, остаётся загадкой. Зато мы наверняка знаем, что без гибкости и умения быстро адаптироваться брендам точно не обойтись. Адаптивность — это не про поиск полулегальных путей обхода закона. Это про внимание к деталям и умение твердо стоять на ногах вне зависимости от того, насколько быстро меняются условия игры. А ещё — про креативность, умение искать альтернативные пути и развивать инструменты в рамках закона.

*Соцсети Instagram и Facebook запрещены в РФ; они принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Ваши статьи присылайте нам на 42@cossa.ru. А наши требования к ним — вот тут.