5 шагов к идеальной нативной интеграции

Сотрудничество с блогерами для максимального вовлечения аудитории.

Прямую рекламу пролистывают 7 из 10 пользователей — об этом говорит исследование Nielsen. Но если тот же самый продукт рекомендует любимый блогер, реакция меняется. Доверие растёт, вовлечённость увеличивается, а бренд запоминается — особенно если интеграция вписана в сюжет, а не выбивается из него.

Нативная реклама может повысить узнаваемость бренда на 60%, но только при одном условии: она должна быть сделана правильно. Расскажем, как выбрать своего блогера, написать адекватное ТЗ, выбрать формат, измерить результат и не испортить всё на финише.

Автор: Анастасия Федько — видеоблогер с суммарной аудиторией более четырех миллионов человек.

Шаг 1. Находим «своего» блогера

У нативной рекламы главный ресурс — доверие. И если бренд попадает не в ту ленту, оно испаряется за секунду. Важно не просто найти блогера с миллионными охватами, а выбрать того, чья аудитория воспринимает рекомендации как разговор с другом, а не как продажу по скрипту.

Первое — совпадение аудиторий. Возраст, интересы, география, пол. Даже самый харизматичный блогер не даст результата, если его подписчики просто не ваши покупатели. Например,

Где смотреть: обычно в соцсетях есть раздел «Демография» или «Тип аудитории».

Самостоятельно пройдитесь по нескольким аккаунтам подписчиков и посмотрите, кто эти люди: мамочки с детьми, молодые

Представьте: вот вы показали им свой продукт. Им это вообще интересно? Купили бы они это? Если вы не видите там своих потенциальных клиентов — этот блогер просто не ваш. И дело тут не в качестве контента, а в том, что аудитория не та.

Второе — вовлечённость. Не счётчик подписчиков, а реальные реакции: комментарии, обсуждения, ответы на сторис, сохранения. Запросите статистику — скриншоты последних 10–20 постов по key metrics. Дополнительно используйте онлайн‑инструменты: например, Socialinsider, HypeAuditor, Upfluence — они покажут ER, или индекс вовлечённости, и наличие ботов. Оптимальное значение индекса — от 3–5 %.

Можно даже самим посмотреть комментарии в ленте — там сразу видно, оживлённый ли это диалог или симуляция активности.

При охвате в 764 000 просмотров ролик собрал 44 700 лайков и 172 комментария. А поделилось им 1 700 человек — хороший результат

Третье — стиль. Нативность всегда строится на близости и естественности. Посмотрите, как блогер говорит о вещах — легко ли это вписывается в его личные истории? Звучит ли это

Чем более органично блогер интегрирует продукт в свой стиль общения, тем выше шансы, что аудитория воспримет это как личную рекомендацию, а не как рекламу.

Четвёртое — репутация. Проверьте, есть ли у блогера публикации, которые могут «оттолкнуть» вашу ЦА? Не замечен ли блогер в скандалах? Один токсичный комментарий — и доверие падает. Лучше заранее потратить два часа на ревизию, чем потом — на антикризисный менеджмент.

Выбирая блогера, не думайте «сработает он или нет». Спрашивайте: «Сработает ли наш продукт для его аудитории?» Только при честном совпадении интересов с обеих сторон нативка действительно работает.

Шаг 2. Выбираем подходящий формат

За последние годы рынок рекламы в блогах сильно изменился. Аудитория взрослеет, становится чувствительнее к подаче и почти мгновенно считывает, где реклама встроена честно, а где — натянутая формальность. В 2025 году инфлюенсеру важно не просто «отработать интеграцию», а подобрать формат, который будет одновременно органичным, интересным и эффективным. И таких форматов осталось не так уж много.

Челленджи: только в особом случае.

Но в 2025 году челлендж чувствуется устаревшим. Аудитория перешла к более содержательному и персонализированному контенту. Использовать можно — но точечно, под задачу. Как универсальный формат — уже не работает.

| Плюсы | Минусы | ||

| Работает, если есть необычная идея или сильный эмоциональный крючок | Формат устарел и воспринимается как вторичный | ||

| Может запускать цепную реакцию: один блогер, затем второй, третий… | Без креативной подачи быстро умирает |

Скрытый пиар: да, но очень деликатно. Один из форматов, который в 2025 году показывает отличные результаты — скрытая реклама, встроенная в сторителлинг. Обсуждение, личная история, эмоциональный монолог — всё, что выглядит как часть живого разговора с аудиторией, а не как рекламная вставка.

Плюсы очевидны: такой контент вызывает интерес, удерживает внимание, воспринимается как «настоящее». Люди по своей природе любопытны: если информация о продукте встроена в личный опыт, она воспринимается охотнее. Особенно хорошо работает заход в стиле «то, что вы давно просили рассказать» или «это не реклама, просто хочу поделиться».

Но здесь важна тонкость. Если зритель почувствует манипуляцию, эффект будет обратным. Наигранная драма или очевидный «спектакль» почти всегда вызывает негатив. Сегодня аудитория ждёт не просто креативности, а честности — даже в рекламных сообщениях.

| Плюсы | Минусы | ||

| Вызывает интерес и удерживает внимание | Требует аккуратной подачи — если зритель почувствует манипуляцию, отклик будет негативным | ||

| Воспринимается как реальный живой контент, а не как рекламная вставка | Нельзя переигрывать | ||

| Усиливает личный контакт между блогером и аудиторией |

Скетчи: полноценный язык общения с аудиторией. Это короткие сценки, которые позволяют обыгрывать бытовые ситуации, преувеличивать узнаваемые паттерны и органично встраивать продукт в контекст.

Плюсы очевидны: скетчи динамичны, удерживают внимание, хорошо работают на повторные просмотры и вирусное распространение. Они позволяют сделать продукт частью сюжета, а не рекламной вставкой.

Благодаря скетчам даже в ролик про главные страхи можно органично подвязать рекламу сервиса авиабилетов без негативного контекста

Но и тут есть нюанс. Скетчи требуют ресурсов: сценарий, съёмка, монтаж. А при их переизбытке можно потерять личное присутствие: зритель видит персонажей, но перестаёт чувствовать личность автора.

На практике, именно в скетчах многие блогеры раскрывают часть своей реальной жизни — пусть и в гиперболизированной форме. Если выстроить стиль правильно, формат работает и как развлекательный, и как личный.

| Плюсы | Минусы | ||

|

Высокая вовлечённость и повторные просмотры |

Требуют времени и ресурсов: нужен сценарий, актёрская игра, монтаж |

||

|

Хорошо работают на вирусность |

Нужен опыт — плохо сыгранный скетч отпугивает зрителя |

||

| Подходят под большинство массовых товаров — от еды до гаджето |

Почему вертикальные видео вовлекают сильнее, чем традиционные. TikTok, Shorts, Reels — это уже не просто формат, это модель мышления. Изменилась логика потребления контента: аудитория листает, а не смотрит.

Под традиционными роликами чаще всего понимают горизонтальные, длинные видео — например,

Сформировалась и техническая привычка: молодая аудитория часто даже не переворачивает телефон. Даже горизонтальные видео смотрят вертикально, с обрезанным кадром. Это не лень — это модель взаимодействия.

Добавим ментальный аспект. Просмотр длинного видео воспринимается как усилие — почти как прочитать длинную статью. Вертикальный ролик — наоборот, это отдых: коротко, легко, не требует включения на 10 минут вперёд.

Поэтому именно вертикальный формат выигрывает, когда мы говорим про вовлечение и нативную рекламу. Он работает в том же ритме, в котором живёт зритель.

В «трейлере» к вымышленному фильму для Авиасейлс кадры сменяются каждую секунду, захватывая внимание зрителя

Шаг 3. Пишем правильный бриф

Даже если вы выбрали идеального блогера и продумали формат, всё можно испортить одним перегруженным документом с требованиями. В 2025 году хорошее техническое задание — это не контрольный список на 10 страниц, а краткий, понятный и гибкий бриф. Чем проще вы формулируете задачу, тем органичнее получится интеграция.

Не нужно требовать от блогера перечислить все характеристики, офферы и бонусы или вставлять формулировки вроде «расскажите, что тариф включает 30 ГБ, 120 минут и доступ к Wink». Когда вы пишете такое ТЗ, вы получаете видео, в котором блогер звучит как сотрудник

Что должно быть в правильном ТЗ:

Конкретная цель. Что нужно от интеграции: повысить узнаваемость, собрать переходы по ссылке, сфокусироваться на новой линейке? Без цели невозможно оценить результат.

Главное сообщение. Одно. Не восемь. Например: «приложение для подбора одежды по фото», «помада с эффектом тинта», «путешествия по России со скидками». Остальное — вторично.

Формулировки — по минимуму. Зритель не любит, когда блогер говорит чужими словами. Чем больше в ТЗ «пожалуйста, используйте фразу…», тем меньше шансов, что она прозвучит естественно. Лучше обозначить, что важно упомянуть, но не настаивать на точной цитате. Автор сам адаптирует под свою речь.

Гибкость. Блогер знает свою аудиторию. Если он говорит, что шутка не зайдёт, а сцена выбьется из образа — ему можно верить. Чем жёстче рамки, тем выше риск слить интеграцию в первом кадре.

Если вы на стороне агента или продакшена, важно заранее проговорить правила:

-

два круга правок максимум;

-

изменения касаются только рекламной части, а не авторского сюжета;

-

блогер сохраняет финальное слово по формулировкам и подаче.

Когда это обозначено в начале, меньше шансов, что в финале бренд решит вырезать смешную сцену или «заменить концовку, потому что кажется несерьёзной».

Хорошее ТЗ — это не инструкция, а направление. Оно говорит, куда двигаться, но не объясняет, как сделать каждый шаг. Чем больше свободы у блогера, тем больше доверия у зрителя. И именно из этого рождается настоящая нативка — когда видео хочется досмотреть, а не закрыть на пятой секунде.

Шаг 4. Оцениваем эффективность

Миллион просмотров — это не всегда успех. Видео может разлететься

Просмотры и досмотры. Базовая метрика — но важна не сама по себе, а в сравнении с обычными видеоблогера. Если ролик с интеграцией получил аналогичную или более высокую вовлечённость — это уже сигнал, что реклама не мешала восприятию.

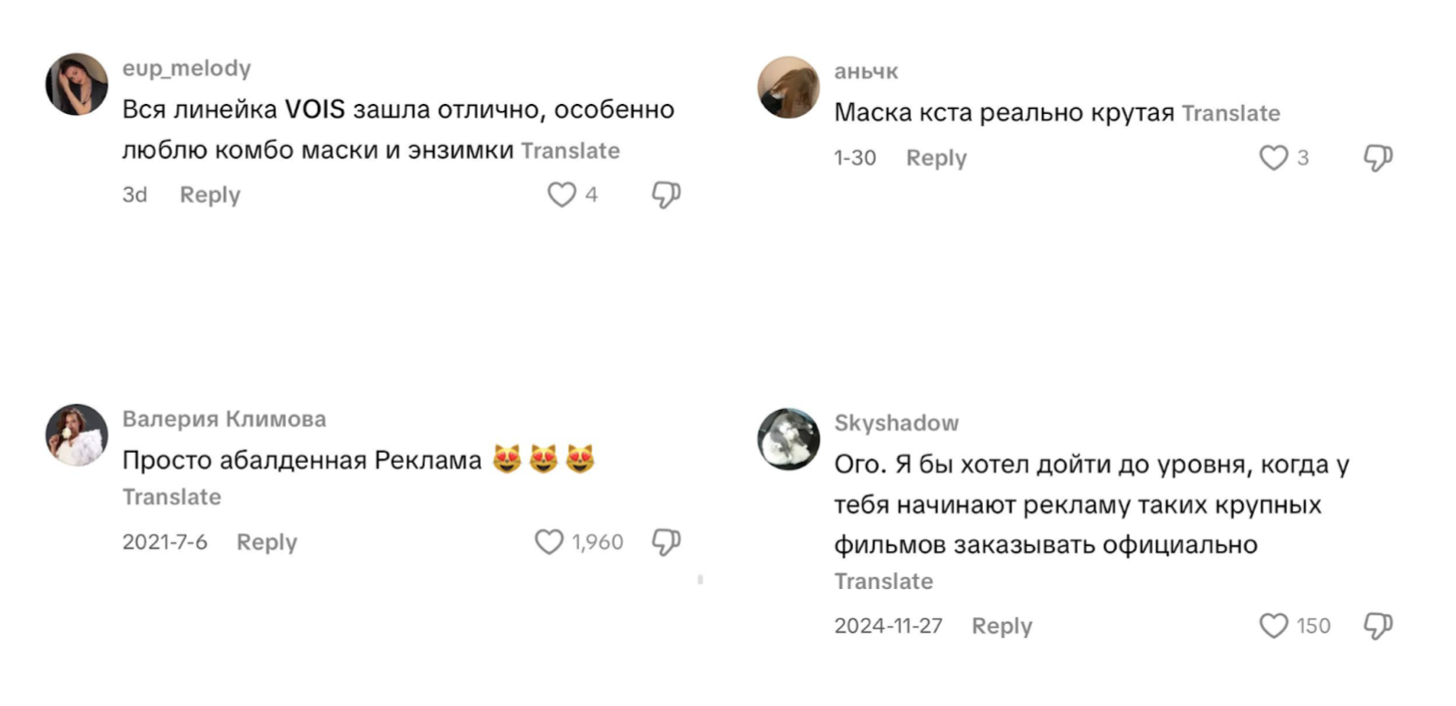

Комментарии — один из самых честных индикаторов. Смотрим: обсуждают ли продукт, задают ли вопросы, благодарят ли за рекомендацию — или просто оставляют смайлики под шутками. Второе — тоже хорошо, но первое — говорит о реальном интересе.

По таким комментариям понятно, что реклама «зашла» подписчикам

Переходы по ссылке и действия. Сколько людей кликнули? Скачали? Добавили в корзину? Брендам стоит настраивать

Некоторые компании даже запускают опросы или следят за долей спонтанных упоминаний — чтобы понять, растёт ли узнаваемость после кампании.

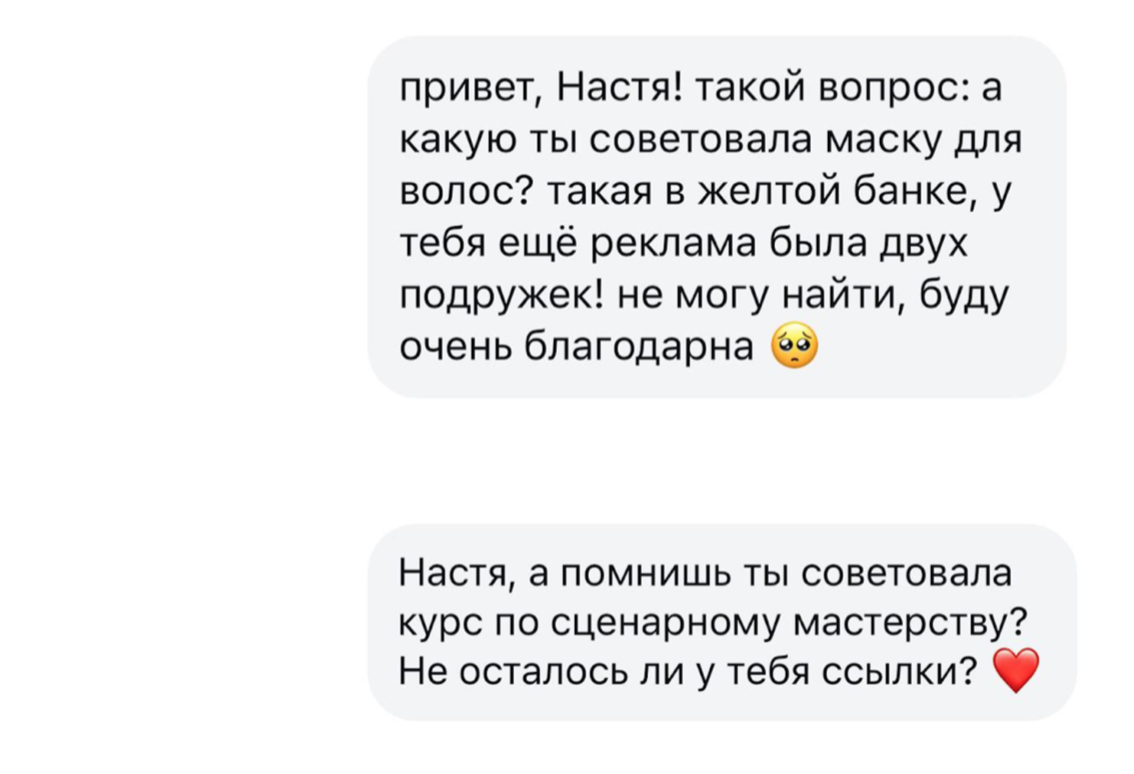

Обратная связь. Что пишут в директ блогеру? Возвращаются ли люди к продукту после первого контакта? Спрашивают ли, где купить? Это не всегда считается — но именно по этим точкам строится реальное представление об эффективности.

Хорошая нативка работает не только в моменте. Она не всегда «бьёт» сразу — но откладывается, формирует образ, делает бренд ближе. И если через неделю, месяц или три зритель узнаёт упаковку в магазине — значит, вы всё сделали правильно.

После рекламных размещений мне пишут часто пишут с просьбой прислать ссылку на продукт или сервис — это знак, что интеграция воспринимается как искренняя рекомендация

Шаг 5. Работаем над ошибками

Даже при хорошем продукте и сильной площадке нативная реклама может провалиться. Обычно причина в одном: нарушен баланс между интересами бренда и логикой самого контента. Ниже — самые частые ошибки, которые портят интеграции, и что с ними делать.

Натянутая подача. Проблема встречается чаще у начинающих авторов. Блогер переходит в «режим школьника»: читает текст, смотрит в сторону, говорит заученными фразами. Даже если сценарий хороший, зритель не верит — а значит, не вовлекается.

Что делать: выбирайте тех, кто умеет держаться в кадре, органично встраивать рекламу в речь и остаётся собой даже в интеграции. Если сомневаетесь — запрашивайте примеры прошлых реклам.

Слишком много рекламы подряд. Даже хорошая интеграция утомляет, если каждая вторая публикация — коммерческая. Аудитория начинает воспринимать блог как витрину магазина.

Что делать? Чередуйте: одно видео — нативка, одно — без рекламы. Такой ритм сохраняет доверие и повышает отдачу от платных размещений.

Неудачный формат. Бывает, что формат просто не подходит под задачу. Например,

Что делать: на старте обсуждайте формат вместе с блогером. Пусть он предложит вариант, который органично ляжет в его контент.

Попытка переписать всё самим. Когда бренд требует менять не только рекламную часть, но и саму идею — сценарий, героев, интонацию — видео перестаёт быть авторским. Аудитория это чувствует. Видео превращается в рекламный ролик с корпоративного YouTube.

Что делать: помните, зачем вы пришли к этому блогеру — за его стилем, подачей и узнаваемостью. Если вы переписываете всё — лучше просто снять рекламу самостоятельно.

Успешная интеграция — всегда результат сотрудничества, где бренд не диктует, а слушает, а блогер не отрабатывает, а предлагает. Где ТЗ — это ориентир, а не сценарий. Где формат выбран под задачу, а не потому что «так делают все».

Такие кампании действительно работают. Их досматривают, обсуждают, сохраняют — и самое главное, по ним потом вспоминают бренд. И в мире, где у зрителя каждый день сотни поводов пролистать контент — это уже победа.